群言堂から、

新しいお知らせです。

-

イベント情報

2月の期間限定イベント

-

イベント情報

期間限定イベント|B.stuff 革のバッグ展

-

お知らせ

【開催報告】中小企業庁主催「ローカル・ゼブラ調査事業 成果報告会」登壇

-

お知らせ

銀行保証付私募債の発行に関するお知らせ(石見銀山生活文化研究所)

-

店舗情報

移設・リニューアルオープン|〈石見銀山 群言堂〉仙台藤崎店

-

イベント情報

群言堂・松場忠登壇|オンライントークイベント『里山仕事ラボ』

-

メディア情報

『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力㉒」

-

店舗情報

営業終了のお知らせ|〈石見銀山 群言堂〉堺タカシマヤ店

-

お知らせ

「ふくふく餅」をお求めいただいたお客様へお詫びとお願い(販売期間:2025年11月15日〜12月2日)

-

イベント情報

12月の期間限定イベント

-

イベント情報

11月の期間限定イベント

-

お知らせ

群言堂 会員様限定 「暮らす宿 他郷阿部家 2泊3日 冬の特別プラン(ポイント利用)」のご案内

-

イベント情報

10月のフェアのご案内|10%オフご優待/Wポイント

-

店舗情報

※復旧完了【お詫び】電話システムの障害について|群言堂/MeDuオンラインストア

-

メディア情報

『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力㉑」

-

イベント情報

松場登美 出張イベント|ちくちくワークショップ&お茶会@城崎温泉

-

イベント情報

群言堂Instagram ライブ|「登美さんとお月見夜話」

-

イベント情報

10月の期間限定イベント

-

イベント情報

期間限定イベント|B.stuff 革のバッグ展

-

イベント情報

期間限定イベント|0401(わたぬき)のハコ 季節のストール展

-

イベント情報

期間限定イベント|tuduri―ツヅリ―物語の帽子展

-

メディア情報

Webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」掲載|「遊ぶ広報」が目指す がんばらない観光地

-

イベント情報

丸井今井札幌店|オークヴィレッジ×群言堂 コラボチェア 受注会

-

お知らせ

ギフトショー出展|第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025

-

メディア情報

『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力⑳」

-

メディア情報

Webメディア『ほぼ日の學校』出演

-

メディア情報

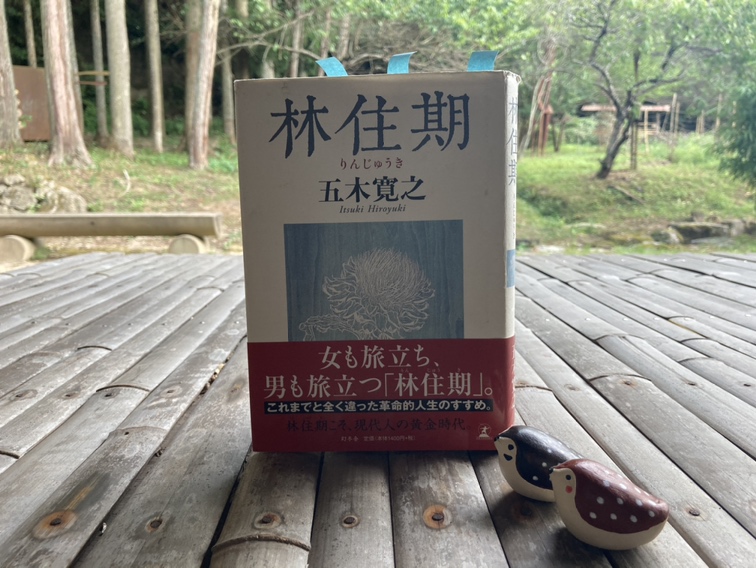

書籍『登美さん つくる、つくろう、私の人生』出版

-

イベント情報

d47 MUSEUM 島根物産MARKET|期間限定販売

-

イベント情報

6月の期間限定イベント

-

メディア情報

『朝日新聞デジタル』掲載|松場登美「元気力⑲」

-

メディア情報

『WWD JAPAN Weekly』掲載|石見銀山群言堂グループの取り組み紹介

-

メディア情報

雑誌『クロワッサン No. 1141』掲載|松場登美インタビュー

-

メディア情報

Webメディア『WWD JAPAN』掲載|石見銀山群言堂グループの取り組み紹介

-

メディア情報

Youtubeチャンネル『ほぼ日の學校』|対談動画配信

-

メディア情報

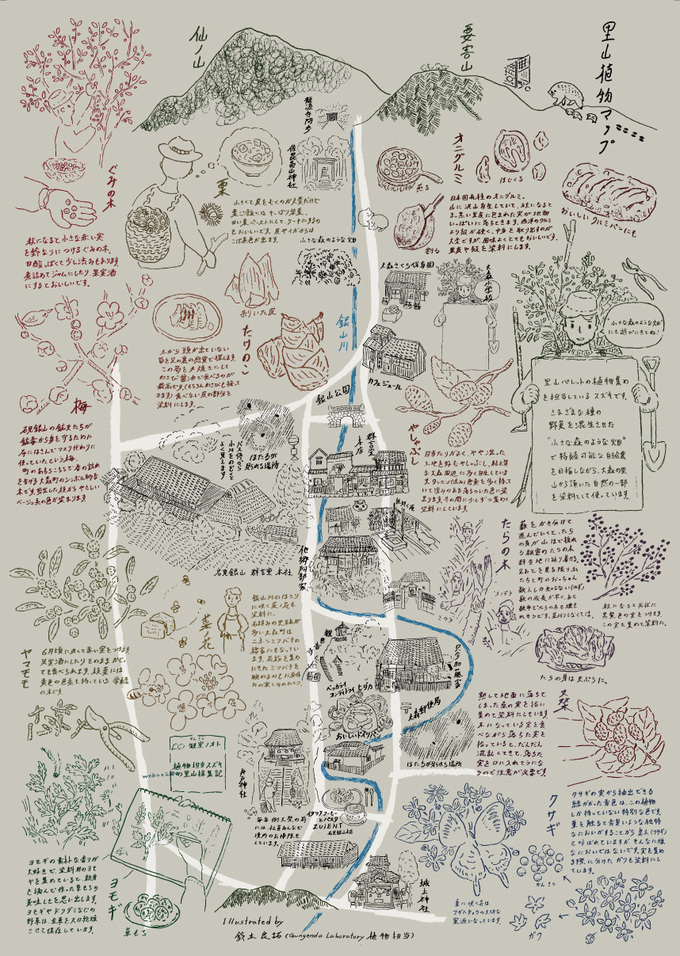

Webメディア『WWD JAPAN』掲載|スタッフ鈴木良拓インタビュー

-

メディア情報

Webメディア『WWD JAPAN』掲載|石見銀山群言堂グループの取り組み紹介

-

イベント情報

4月の期間限定イベント

-

店舗情報

4月16日(水)新店オープン|〈石見銀山 群言堂〉あべのハルカス近鉄店

-

メディア情報

『d design travel SHIMANE』掲載

-

メディア情報

Webメディア『ほぼ日の學校』出演