味のある節感と手仕事の色を

愛おしむ夏の藍染。

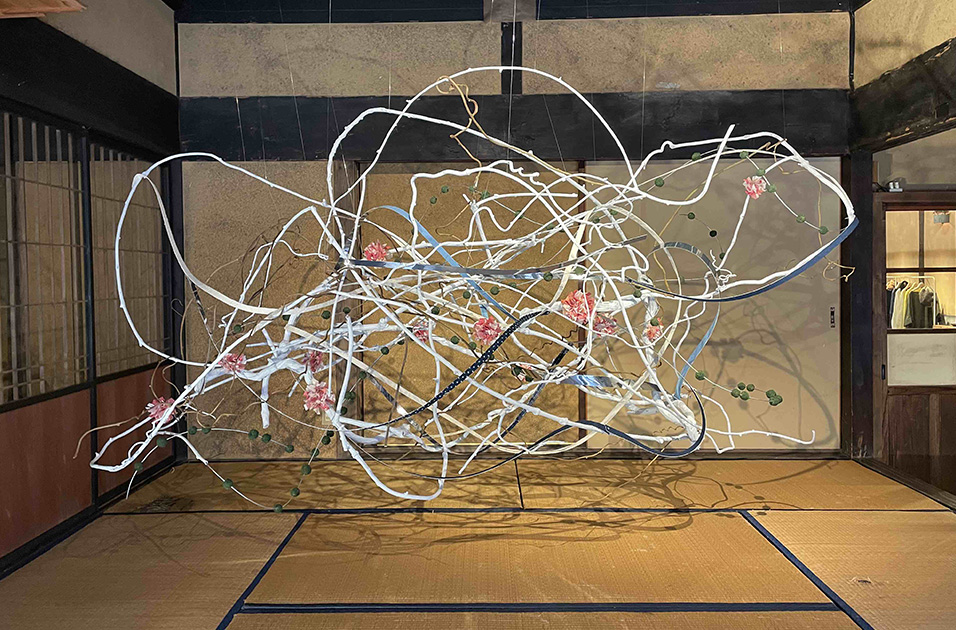

何年も使い込んで自分の色に育てていく楽しみがある藍染は、群言堂にとって永遠の愛着の対象です。そんな群言堂のために、備後でつくり出されたのが綿麻藍染。綿のやさしさと麻のシャリ感がミックスされた質感や、緯糸のスラブ糸がもたらす節感が魅力です。

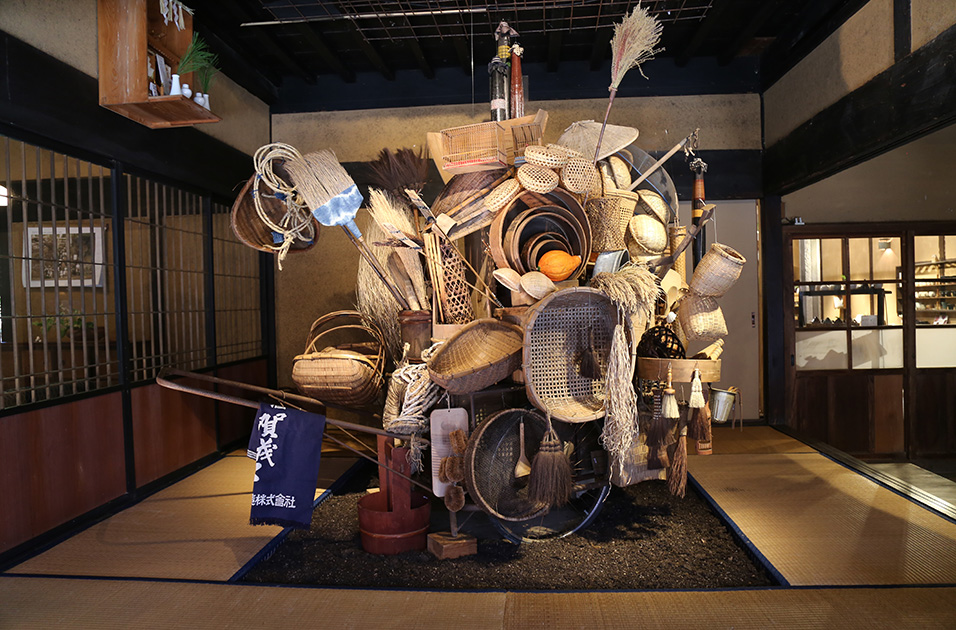

この地域は日本三大絣のひとつ「備後絣」の郷ですが、かつて福山市内に200超あった機屋も、今ではわずか2軒に減っています。

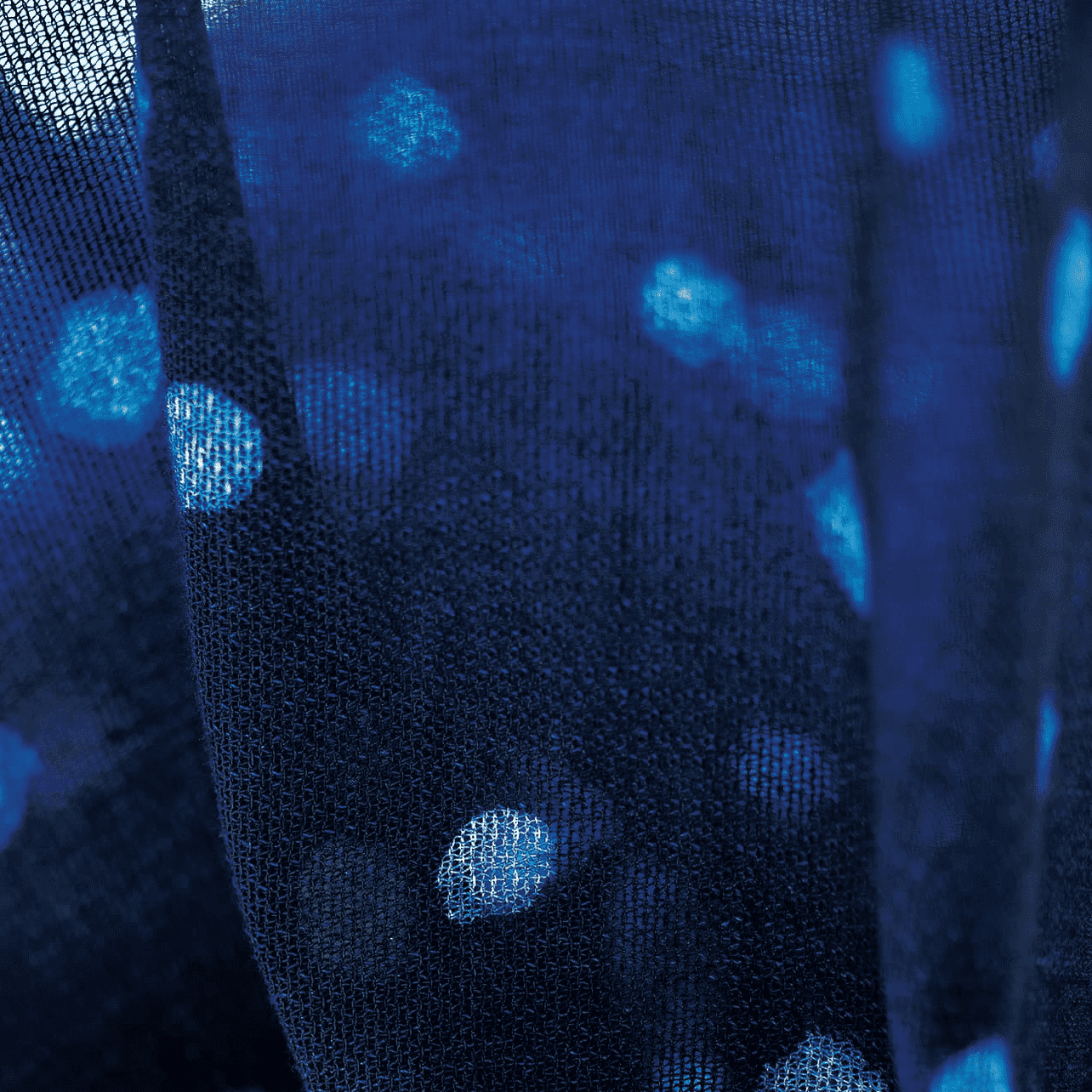

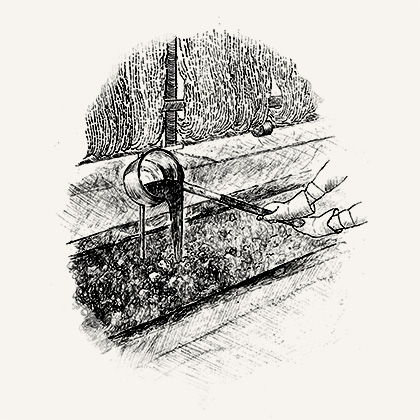

そもそも藍染とは、還元と酸化という2つの作用を何度も行ったり来たりする、非常に手間のかかる技法。藍に白糸を浸し色素を吸収させてから、絞って空気に触れさせると、赤や緑を含んで黒っぽかった色がたちまち青に変わります。

さらに写真のような濃紺を出すには、浸しては絞って空気にさらす、という工程を6〜7回繰り返すのです。

「藍はまるで生きもののようで、季節によっても色の出方が違います。15年やってきて、だんだんわかったような、むしろわからなくなったような……」。そう話すのは100年の歴史を持つ工房で働く男性。

天然インド藍と化学藍を合わせた「割建て」による染めで、槽の染浴に藍を足しながら何年も使い続けるそうで、「老舗うなぎ屋の秘伝のタレみたいなものですね」と笑います。

白糸が青く染まり、布になるまで約2ヶ月。

時を織り込む藍の仕事。

こうして染め上がった糸は、地下水で洗って天日干しされ、ふっくら空気を含んだ風合いに。天候に左右されやすく、効率だけを考えたらとてもできない作業ですが、この地域の晴天の多さが助けになっています。

その後はようやく織りの工程へ。古いシャトル織機を用いて、糸に負担をかけない低速でゆっくり織り上げますが、綿と麻が半々で混紡された糸は、綿100%のものよりも織りの調節がむずかしく神経を使うといいます。

少人数での作業のため、下準備も含めれば、白いカセ糸が染め上がり、織られて布になるまでに平均で約2ヶ月はかかるとか。幾昼夜の時が織り込まれた布だからこそ、歳月を経て、色褪せてもなお滲み出る美しさがあるのでしょう。