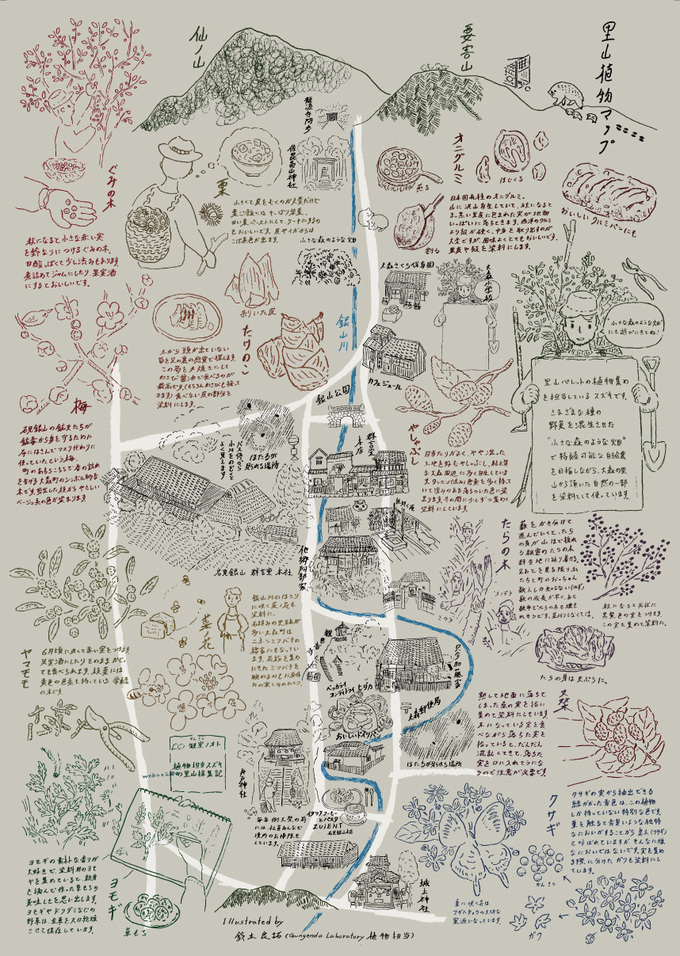

糸紡ぎの文化が栄えた、三河の地で

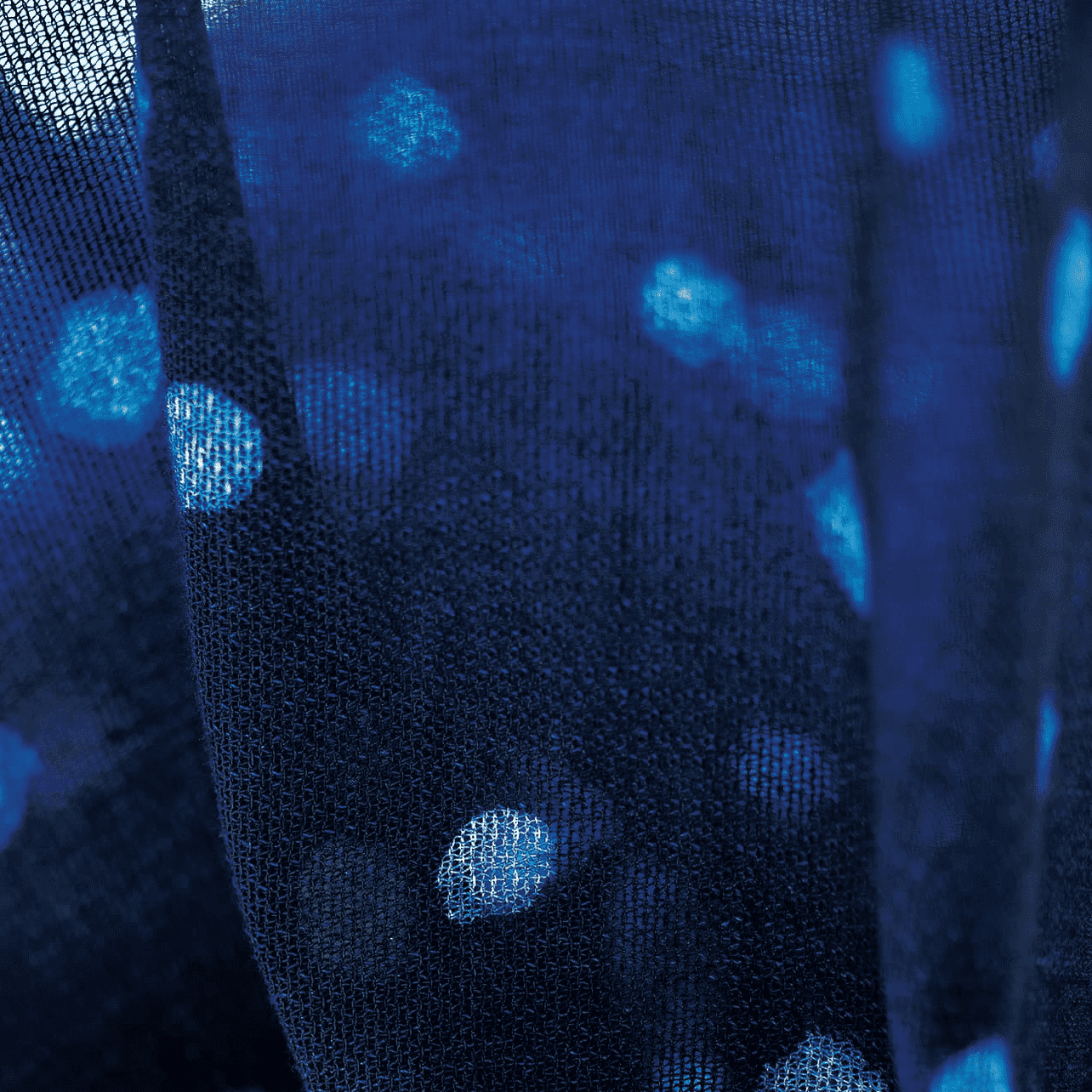

まるで手紡ぎのような素朴な風合いに、色とりどりの絵の具を散らしたような表情が、布好きの心をくすぐるコート生地。ここまで凝ったネップ糸が姿を消しつつある中、三河や尾州の産地とあえて高度な技に挑んだ、群言堂にとって特別な思い入れのある布です。私たちは、この生地の命である糸づくりのことを知りたくて、愛知県の岡崎市を訪ねました。

徳川家康の生誕地として知られる岡崎市。三河地方西部に位置するこのエリアで、1947年の創業以来、三代にわたって糸づくりにたずさわってきたのが三河紡毛さんです。三河といえば木綿の一大産地としても有名。そのため、かつてこのあたりでは、水車で動く紡績機「ガラ紡」による糸紡ぎが盛んに行われていました。

そんな伝統が息づくこの地で、三河紡毛さんはウール専門に舵を切って、もう50年以上になります。隣接する尾州(愛知県尾張西部〜岐阜県西濃エリア)で毛織物産業が盛んだったこともその一因。同社の三代目社長である濱谷邦夫さんは、世界の羊毛を知り尽くした、まさにウールの生き字引的存在です。

濱谷さん

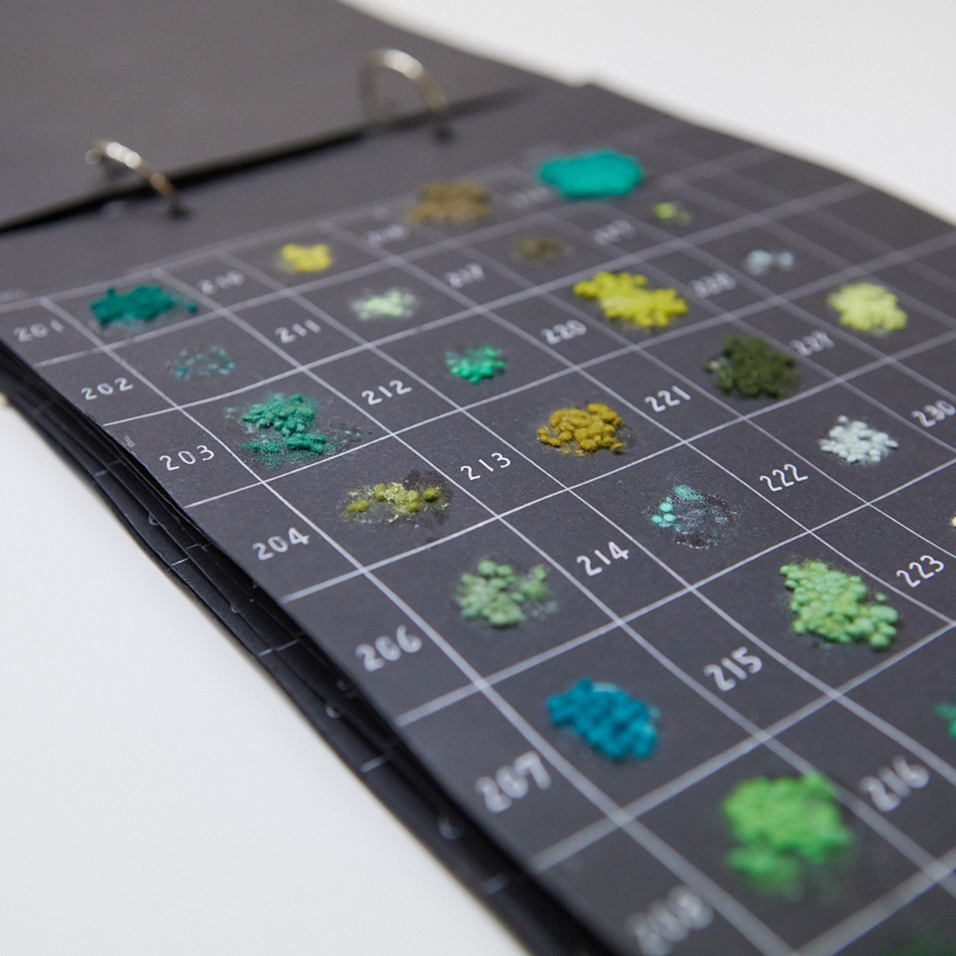

「世界には3000種類もの羊がいて、その毛質は細くやわらかいものから太く強靭なものまでさまざまです。重さ、弾力も違えば、縮れているもの、そうでないものの違いもあります。その中から求められる布に合った原料を選び、調合して糸に紡ぐのが私どもの仕事なんです」。

糸紡ぎの前工程にも、

想像以上の手間ひまをかけて

私たちは、濱谷さんに案内されて工場にお邪魔することに。まず最初に足を踏み入れたのが羊毛の調合が行われているゾーン。染め上がった何種類もの羊毛をミルフィーユのように重ねてから、2度調合機にかけるのですが調合が進むほどにふわりと繊維が空気をはらみ、やわらかな風合いになっていきます。今回のウールシルク二重織には、英国羊毛はじめ、オーストラリア産メリノやニュージーランドのウールを5種類ほどブレンドしているとのこと。

次に見せていただいたのが「カーディング」と呼ばれる工程。調合を終えたウールと、白い真綿のようなシルクを機械にかけ、繊維の向きを整えながら薄く延ばしてゆくのですが、この過程でネップとなる小さい毛の塊が振りかけられ、練り込まれます。

濱谷さん

「ベースとなる糸に8色ものネップが入っているんですが、こんな糸は本当に特殊ですよ。普通はせいぜい3~4色どまりでしょうか。ここで非常に大事なのが、ネップの下ごしらえです。ネップの出方を想像しながら、8色の毛の塊を人の手で小さくほぐして、どんなペースで何グラム振りかければいいか、計算しながらレーンにのせているんです。狙い通りにレーンから落ちるよう、ウールに適度な湿度を与えてね。ネップの粒感はしっかり生かしたいけれど、大きすぎると取れやすくなりますから、そのギリギリのラインを狙うのもむずかしい。だからこの糸をつくるには、準備も人手も余計にかかるんです」。

糸紡ぎにたどり着くまでにも、これほどの細かい仕事があると知ると、「もうこんな糸をつくれるところはほとんど残っていない」と濱谷社長がおっしゃった意味が、改めてよくわかります。

希少なミュール紡績機で、

ふっくら手紡ぎのような風合いに

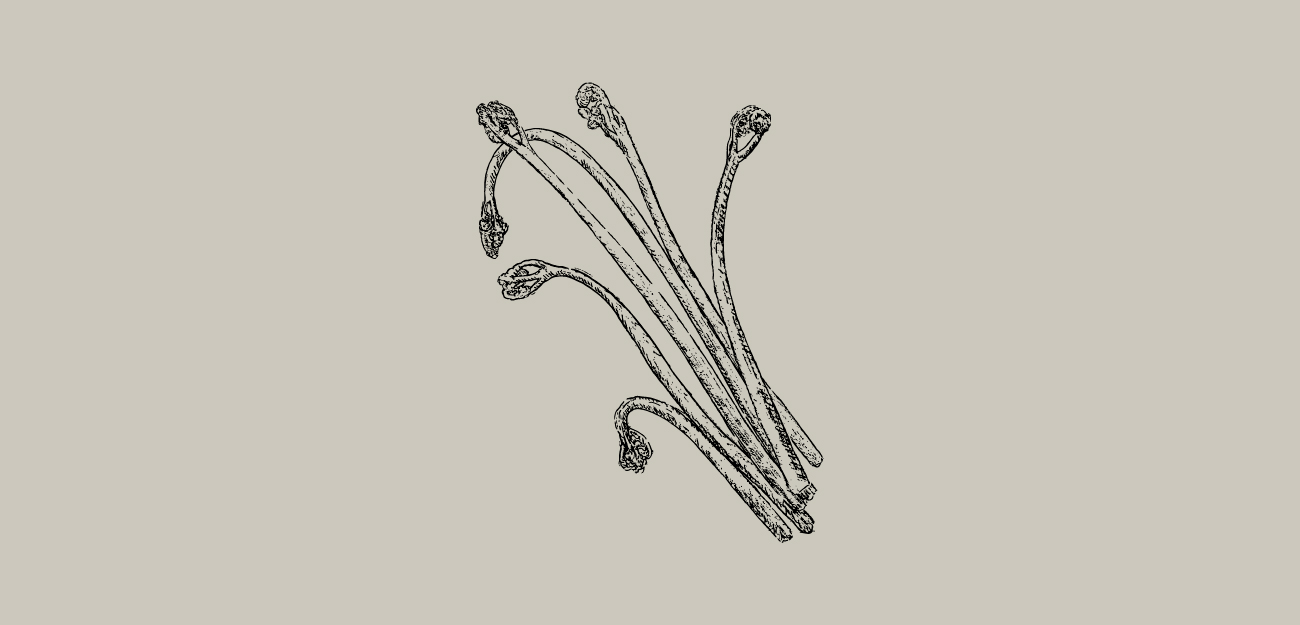

ふわふわのわた状だったウールは、カーディングによって最終的には「篠(しの:細い紐の状態)」に切り分けられます。そしてここからが、希少な「ミュール精紡機」の出番。50mはあろうかという幅いっぱいに何百という糸巻きが並び、一斉に前後運動を繰り返します。

濱谷さん

「こうやって引っ張りながら撚りをかけ、次に戻りながら巻き取るんです。そうすると、長い繊維が芯に入り、短い繊維が表面に出てふんわりした表情のある糸に仕上がるんですね。ただ、いま主流なのは、撚りと巻き取りを一緒にやる大量生産型のリング精紡機です。この機械が残っているところは、もう世界でも数少なくなってしまいました」。

そんな話を聞くと、仕上がったネップ糸がひときわ愛おしく思えてきます。しかし糸づくりはこれで終わりではありません。小さな糸巻きのネップ糸は、このあと内職の女性たちの手で結んでつながれ、より大きな糸巻きに巻き直されて、ようやく織機にかけられる状態になります。こうして手間ひまかけて完成した糸は、日本が誇るウール生地の産地・愛知県西部の尾州に送られ、布に織り上げられるのです。

濱谷さん

「うちもこんな仕事は久しぶりで大変でしたけど、やっぱりスローでなくてはできないものづくりを大切にしていきたいですね」。

「どこにもない糸をつくろう」

群言堂と産地の思いがかたちに

実はこのウールシルクスラブ二重織、群言堂にとっては数年越しの念願がようやく形になったものです。以前にも一度このようなネップ糸を使用したことがありますが、その時は「糸からつくるのは手間がかかりすぎる」との理由から、生地屋さんが在庫として持っていた糸を使わせていただいたのでした。しかし願いはやまず「今度こそ一からオリジナルで糸をつくりたい」と産地にアタック。その思いを汲んで、染め、紡ぎ、織りを担う方々が改めてタッグを組んでくださったのです。

振り返れば、それが2023年春のことでした。そこから2023年秋冬の発表に向けて生産の準備を進めていたのですが、6月に三河を襲った集中豪雨により乙川が氾濫。ウールの染めを担っていた染工所さんが甚大な被害に遭われてしまったのです。さいわい職人のみなさんは無事でしたが、一時は工場再開すら危ぶまれる事態となり、生地製造も当然ストップしました。

しかしその後、染工所の方々の必死の努力や、三河紡毛さんをはじめとする協業各社のみなさんの尽力もあって、予想をはるかに上回るスピードで工場は稼動を再開。「2024年にはまた生地がつくれます」というご連絡をいただいて、私たちもようやくコートの企画を進めることができたのです。

効率化の波の中で踏みとどまり「スローだからこそできるものづくり」を大切にする産地の人々。その存在なくして、このウールシルクスラブ二重織はできませんでした。思いと技のリレーがつくり上げた唯一無二の布、きっと一生愛せるものになるはずです。

私たちが取材を終えて3ヶ月ほど経ったある日、染工所のマルホン工業さんが廃業されるとの知らせを受け取りました。ご縁のあるつくり手を失うことは群言堂にとって大きな痛手ですが、今はただマルホン工業さんのこれまでのご苦労に対し、心よりの感謝をお伝えしたいと思います。繊維産業に関わる方の廃業が後を絶たない昨今ですが、そんな中でも私たちは、布を愛する日本各地のつくり手と力を合わせ、人の心に響くものづくりを続けていきたいと思っています。