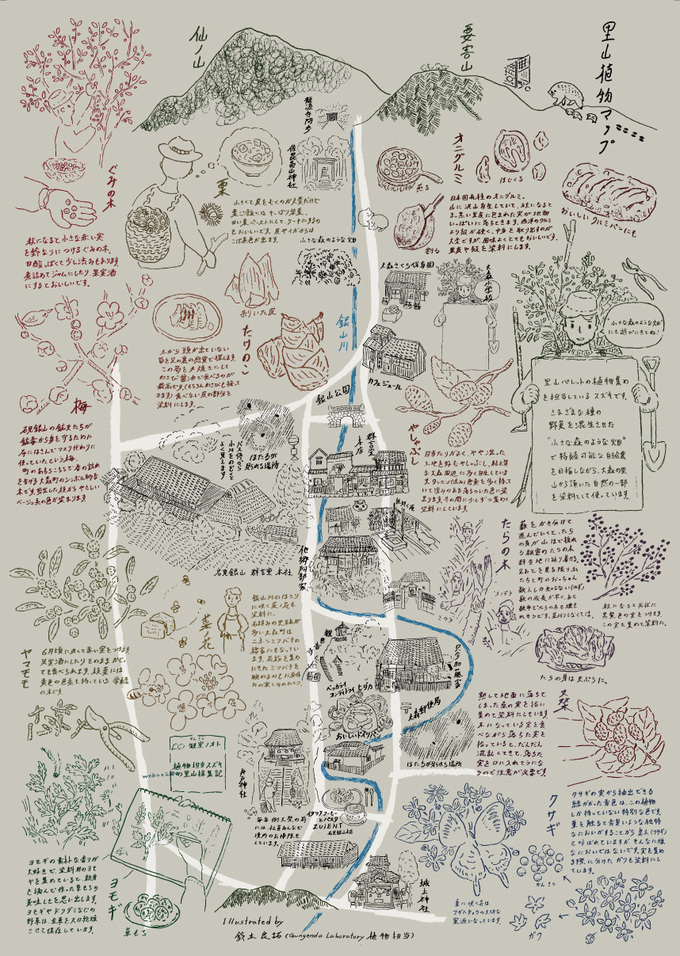

山の植物たちを、

人々がどういう風に暮らしに取り入れ、

楽しんできたのかも含めてご紹介しています

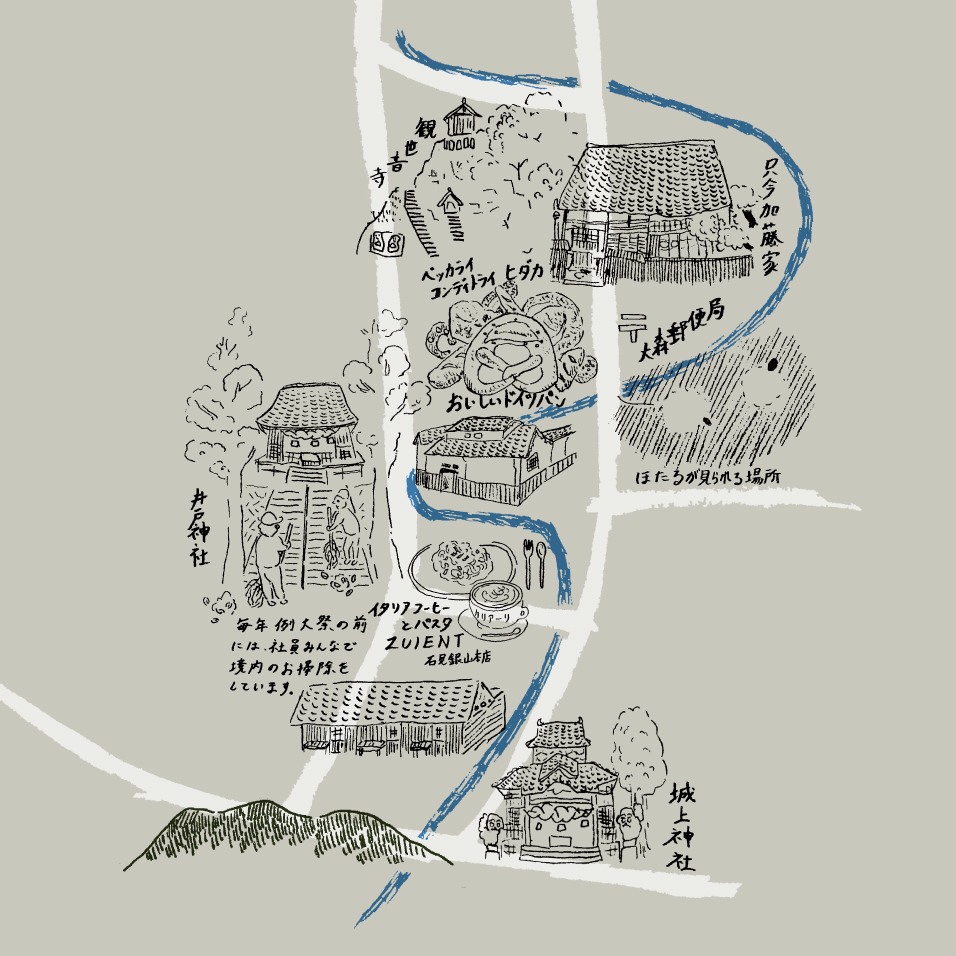

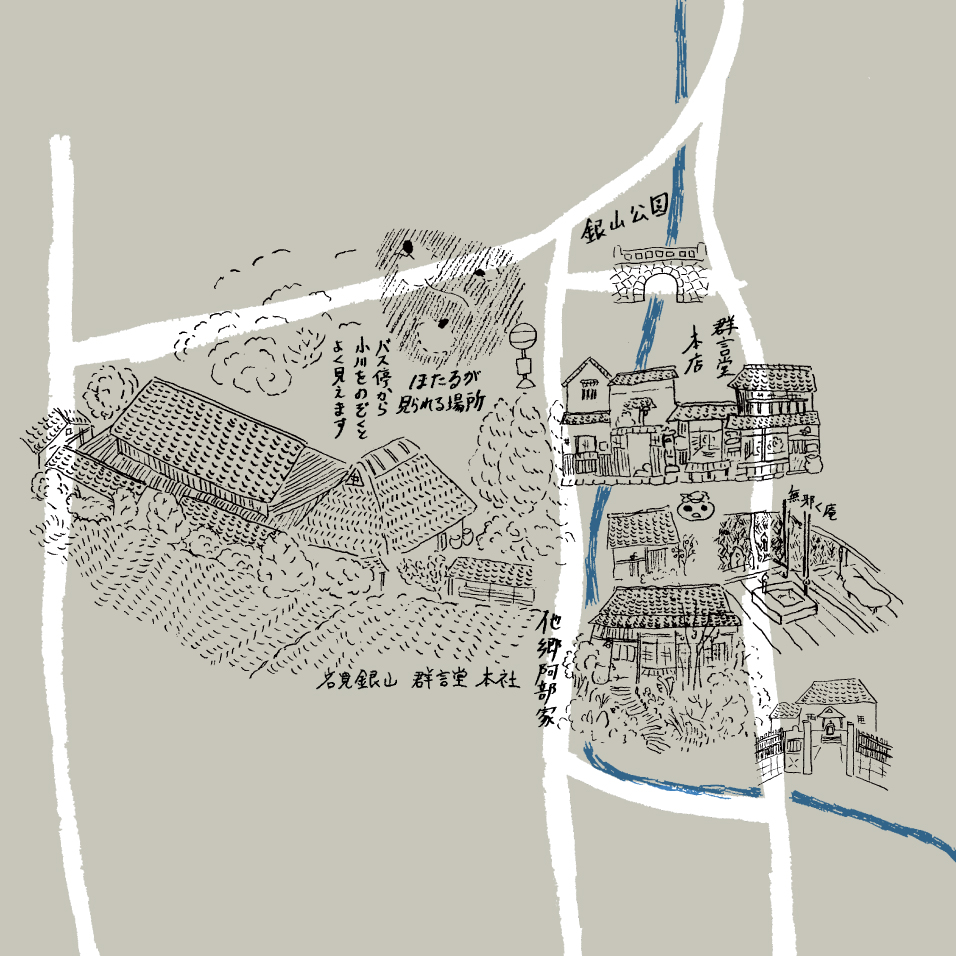

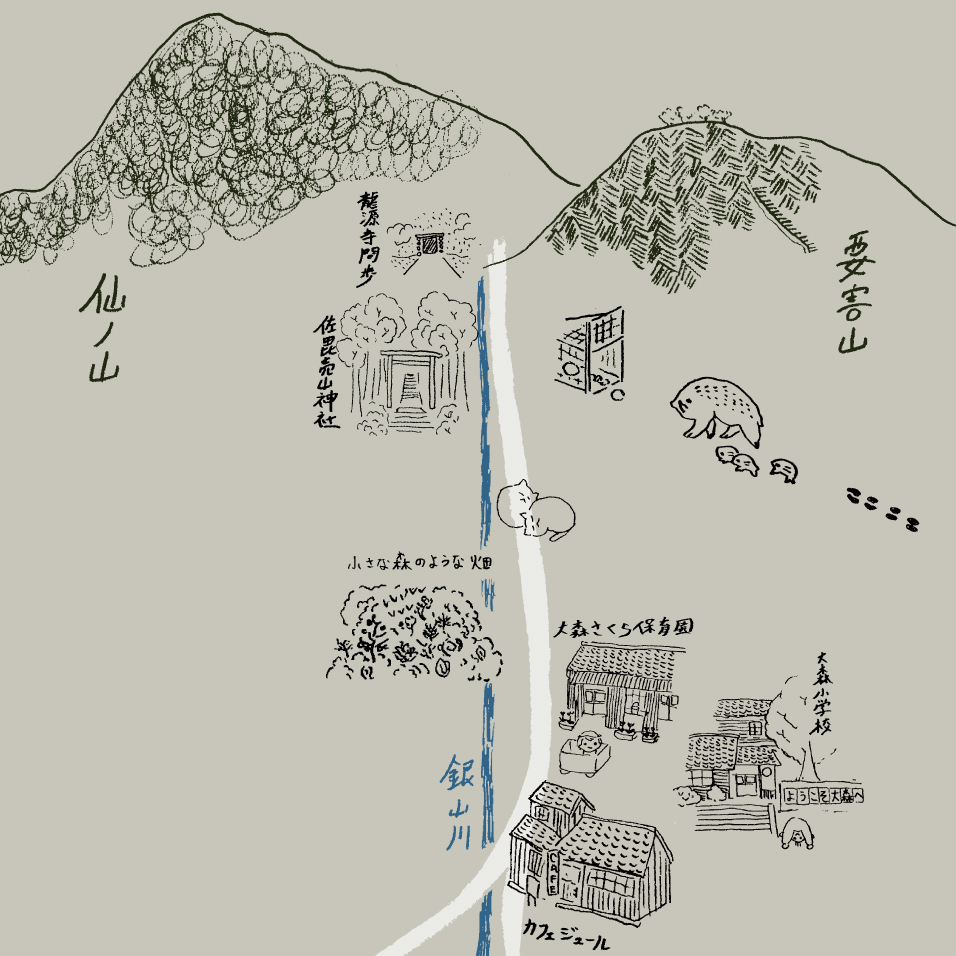

町の近くエリア

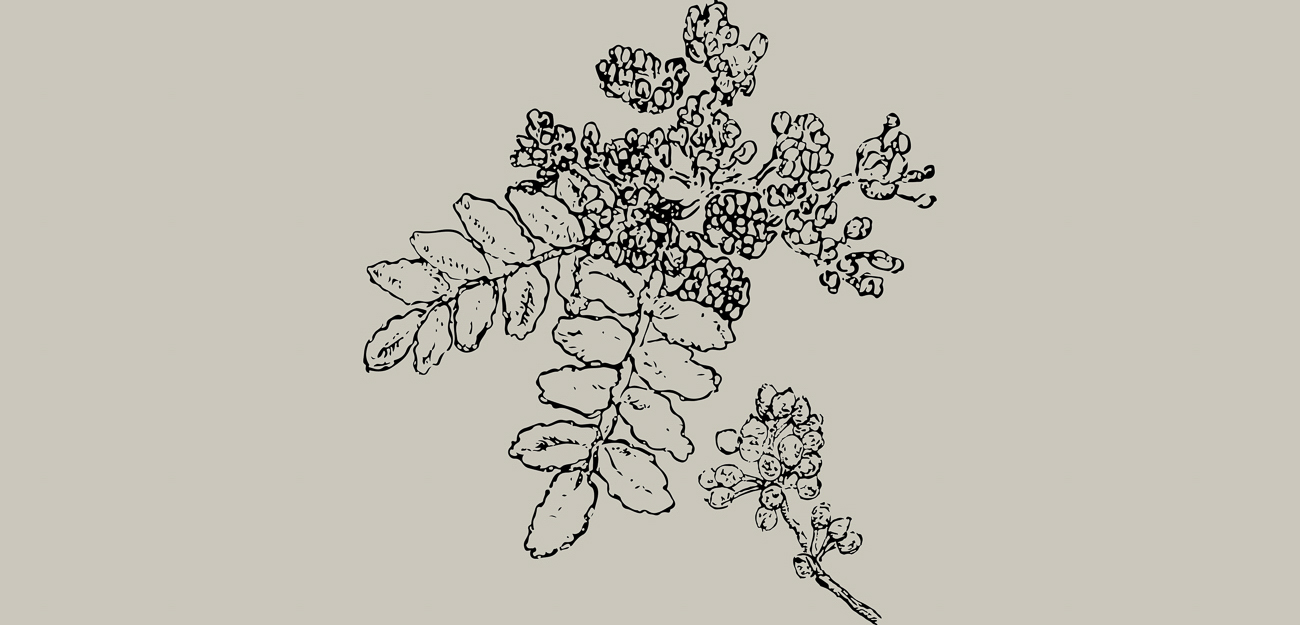

ヤマモモ

6月ごろに丸くて赤い実をつけます。果実酒にしたりそのままかじっても食べられます。枝葉には黄色の色素をもっている常緑の木です。

菜ノ花

銀山川のほとりに咲く菜ノ花も染料に。

石積みの史跡が多い大森町はニホンミツバチの棲家にもなっています。花粉を集めにきたミツバチを眺めるのもお昼休みの楽しみのひとつ。

ヨモギ

ヨモギの素朴な香りが大好きで、染料用のヨモギを集めていると、新芽を詰んでつくった草もちの美味しさを思い出します。

ヨモギやドクダミなどの野草は、全草を天日乾燥させて保存しています。

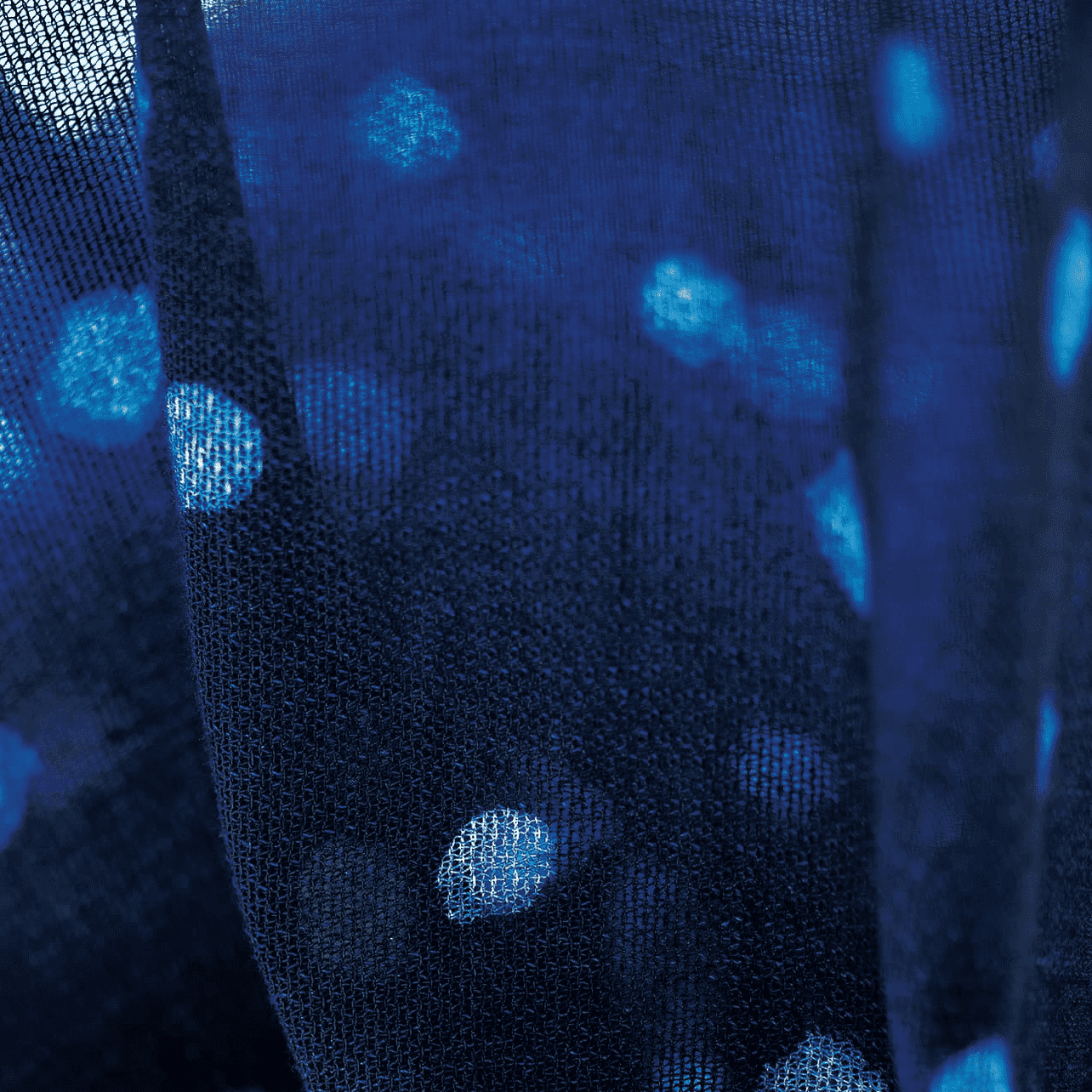

クサギ

クサギの実から抽出できる緑がかった青色は、この植物しか持っていない特別な色です。

葉を触ると青臭いような独特なにおいがすることから臭木(クサギ)と呼ばれていますが、そんなに嫌なにおいではないです。

実を集める際に分けたガクも染料にしています。

—

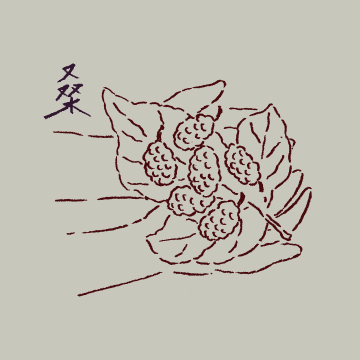

桑

熟して地面に落ちてしまった桑の実を拾い集めて染料にしています。

木になっている実を食べながら落ちた実を拾っていると、だんだん混乱してきて、落ちた実を口に入れそうになるので注意が必要です。

川の近くエリア

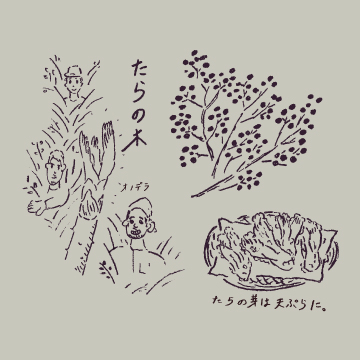

たらの木

薮をかき分けて進んでいくと、たらの芽が山ほど採れる秘密のたらの木群生地に辿り着ける。

足あとを見る限り、私たちと町のおっちゃん数人しか知らない(はず)

薮の成長が早く、あと数年でたらの木も埋もれそうです。草刈りしなくては。

秋になると房状に黒紫色の実をつけます。この実を集めて染料に。

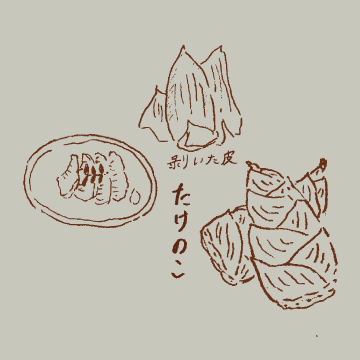

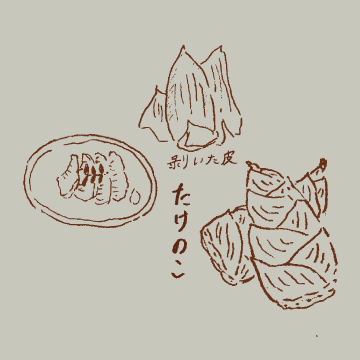

たけのこ

土から頭が出ていない筍を足の裏の感覚で探します。

この筍を丸焼きにしてわさび醤油で食べるのが最高です。(もちろんわさびも採ってきます。)食べない皮の部分を染料にします。

—

梅

石見銀山の鉱夫たちが鉱毒から身を守るために布にはさんでマスク代わりに使っていたという梅。

町のあちらこちらで春の訪れを告げる大森町のシンボル的な木です。

剪定した枝からやさしいベージュ系の色が染まります

やしゃぶし

日当たりがよく、やや湿った土地を好むやしゃぶし。粘土質な大森周辺に多く自生しています。

タンニン(渋み)の色素を多く持っていて深みのある落ちついた色に染まります。

冬の間に少しずつ集めて染料にします。

—

山すそエリア

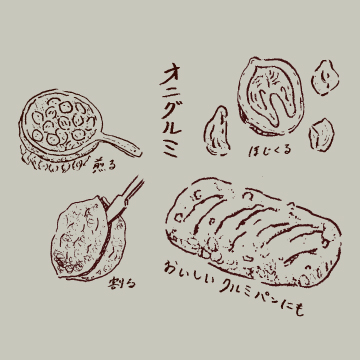

オニグルミ

日本固有種のオニグルミ。

山にたくさん自生していて、秋になるとまっ黒い皮に包まれた実が地面いっぱいに落ちてきます。西洋のクルミより殻が硬く、中身を取り出すのが大変ですが、風味よくとてもおいしいです。果皮や殻を染料にします。

ぐみの木

秋になると小さな赤い身を鈴なりにつけるぐみの木。甘酸っぱくて少し渋みもあります。

煮詰めてジャムにしたり、果実酒にするとおいしいです。

—

栗

小さくて皮をむくのが大変だけど栗ご飯には、やっぱり紫栗。

甘い栗ペーストにして、ケーキにするのもおいしいです。皮やイガからはごげ茶色が出ます。