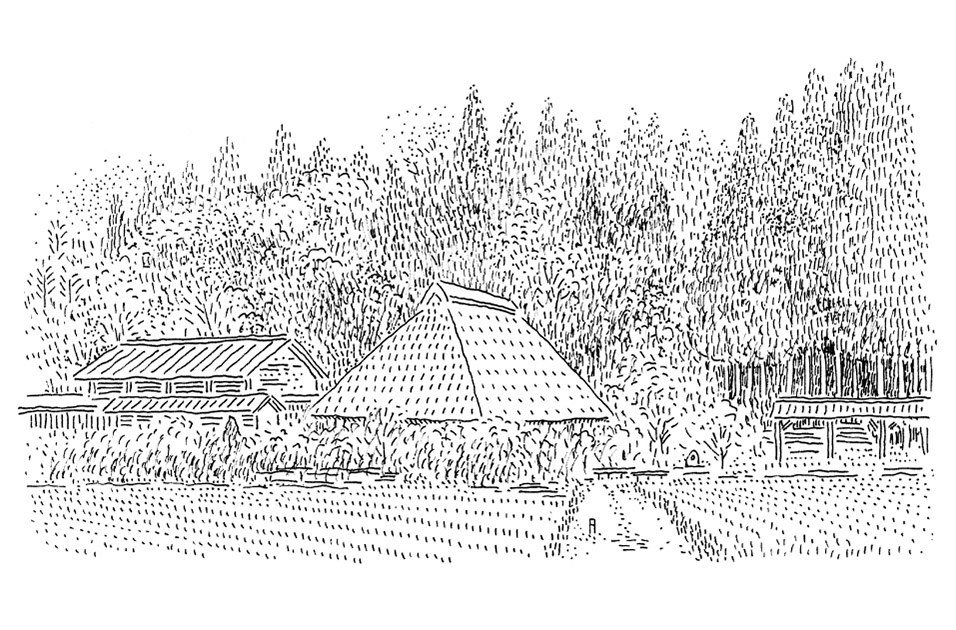

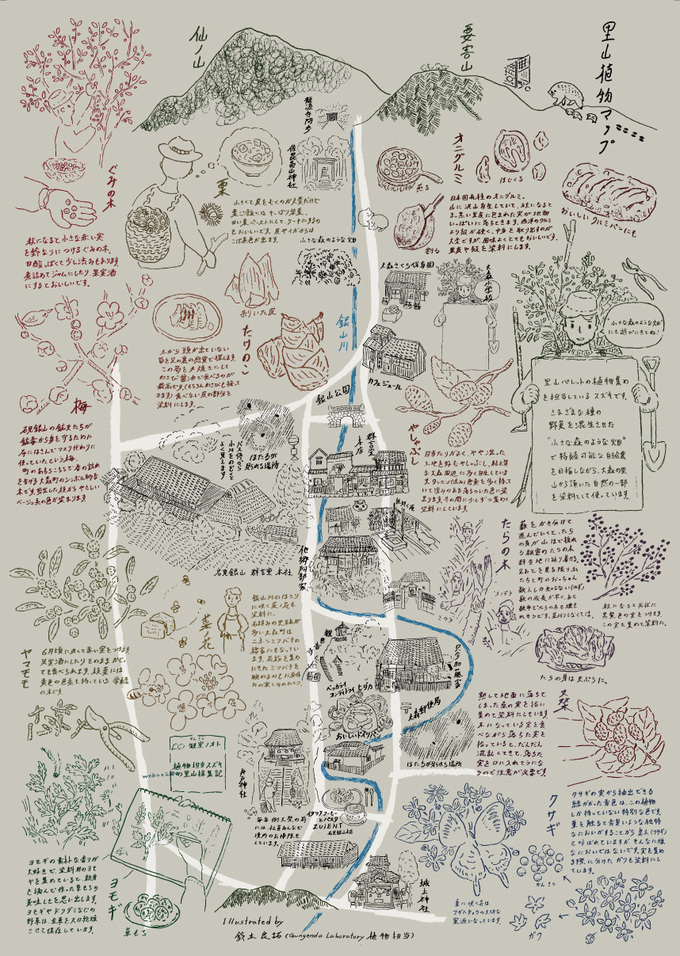

島根の深い山々に囲まれた、

静かな里山の一角。

ガタゴト、ガタゴトと音を立てながら車で細い林道を進んでいくと、広がる田畑とそれを囲むように連なる山々が目に入ります。

陽射しを浴びた風景の中に、ひっそりと佇む一軒の古民家。ここで工房「フレル」を営む山田哲也さんは、木製のカトラリーやお皿を一つひとつ作っています。

群言堂では「手から自然を味わうカトラリー」としてお届けしています。

「暮らしの中から生まれる道具だからこそ、より良いものを作りたいし、使いたいんです。アイスを食べると、木と金属の違いがよくわかります。木のスプーンなら冷たさが和らぐ。普段は意識しないかもしれませんが、比べるとその違いがよくわかります」

日々の暮らしの中にある、ほんのちょっとした心地よさ。それに気づくだけで、毎日が少し豊かになる。山田さんは、そんな感覚を大切にしながら、道具を作り続けています。

山田哲也

1979年沖縄県名護市生まれ。島根県浜田市育ち。2010年岡山県西粟倉村の「西粟倉・森の学校」入社。主に木製品の商品企画、開発を行う。2013年に木工作家として独立。

暮らしから生まれる道具

フレル・山田さんのスプーンを手に取ると、その形や厚み、口に入れたときの感触まで、細部にわたるこだわりが伝わってきます。その使い心地の良さは、一つひとつの工程に込められた山田さんの思いの結晶です。

山田さん

「大事なのは、違和感なく口に入ることなんです。スプーンは、口に入れるもの。最初の感触がすごく大切です。自然にすっと口に入る、その流れがスムーズじゃないとダメなんです。形もそうだし、厚みも。木は厚いほど強度が増すけど、厚すぎると口当たりが変わってしまう。そのバランスをどう取るか、いつも考えながら作っています」

スプーンづくりの要は、削りの技術にあります。口当たりの良さを決めるのはスプーンのくぼみ部分だといいます。

山田さん

「口の中って、すごく敏感です。だから、どこで一番深くするか、どれくらい滑らかに削るかが重要です。深すぎてもダメ、浅すぎてもダメ。そのちょうどいいバランスを見つけるのが難しいんです」

長年の経験から導き出された理想の形。スプーンの6分目の位置が一番深くなるように削られています。そこからなめらかなカーブを描くことで、自然な口当たりが生まれるのです。

山田さん

「独立してまもない頃は、見た目がかっこいいスプーンを作りがちでした。でも、実際に使ってみると、『使いづらいな』って思うことが多くて。だから試行錯誤を重ねました。今では、それぞれのサイズに合わせて削れるようになってきたと思います。でも、まだまだですね。自分でも日々使いながら、『ここをもう少しこうしたら……』って、細かい修正を続けています」

ものづくりと暮らしは、切り離せません。木を削りぬき、暮らしの中で使い、その繰り返しの中から道具が生まれます。

使い手の手に馴染み、日々の暮らしに溶け込むものこそが、本当に生きた道具。フレル・山田さんのものづくりは、そんな暮らしの延長線上にあります。

工房と同じ敷地内でフレル食堂を営む妻・貴美さんの存在も、山田さんの視点を大きく変えました。木工作家として独立して間もない頃に作っていたスプーンは、細くてシャープなデザイン。それが「かっこいい」と思っていました。しかし西原さんの意見は違いました。「使いにくい」とはっきり言われたのです。

山田さん

「最初はカチンときました。でも、一緒に暮らしているうちに、彼女の感覚は信用できると思うようになりました。料理人としての視点、生活者としての視点。どちらもすごく的確なんです」

お皿やカトラリーには、山田さんのものが使われている。

試作したスプーンも、妻のフィードバックをもとに改良を重ねました。持ち手の太さを少し変え、逆三角の形にして手にフィットしやすい形状に。日々の暮らしの中で出てくる細かな違和感をひとつずつ解消していきました。

山田さん

「だから実は、ひとりで作ってるわけじゃないんです。実際には妻の意見や想いも詰まってる。直接手を動かすわけじゃないけど、一緒に暮らしているからこそ生まれるアイデアや改善点があります」

生活者であり料理人である西原さんが使い、フィードバックをする。作り手である山田さんがそれを受け入れ、咀嚼し、改良する。そしてまた使ってもらい、さらなる改善につなげる。暮らしと工房がつながる環境があるからこそ、より良いものが生まれていくのです。

山田さん

「最初はね、正直、悔しさもありましたよ。でも、実際に暮らしの中で使う人の意見って、やっぱり大事なんですよね。今ではそうやって生まれたものの方が断然いいと思ってます。フィードバックを受け入れることで、自分の作るものが確実に良くなっている。それが何より嬉しいんです」

30代から木工の道へ。

木を削るむずかしさに直面した日々

30歳の頃、山田さんは大阪の職業訓練校に通いました。それが木工の道を歩み始めたきっかけでした。

山田さん

「もともと作ることには興味があったんです。職業訓練校を探しているときに、木工科があるのを見つけて“これだ”と思ったんです」

訓練校では家具づくりを学びました。大工や内装業も選択肢にありましたが、惹かれたのは家具やインテリア。子どものころから釣りが好きで、自分でルアーを作ることも。モノを作る楽しさを知っていたから、自然と木工の道を選んだといいます。

山田さん

「訓練校に入ったばかりのころは、ただ削るだけの作業がこんなに難しいとは思わなかったですね。最初の半年は、ただひたすら木を掘る練習ばかり。うまくできなくて、朝早く学校に行って練習したり、家に帰ってからもずっと木を削っていました」

それでも諦めずに続け、1年間の訓練を終えるころには少しずつ手応えを感じるようになりました。卒業が近づき就職を考え始めた頃、「株式会社 西粟倉・森の学校(2009年当時)」の説明会が大阪で開かれることを知ります。

山田さん

「最初は営業職の募集だったんです。営業は全然経験がなかったけど、説明を聞いてみたらすごく面白そうで。新しいことが始まるタイミングに立ち会えるなら、やってみたいと思いました」

面接を受けるために岡山・西粟倉へ。山奥の田舎町。最初は「すごい場所に来たな」と驚きましたが、説明を聞くうちに引き込まれました。

山田さん

「百年の森林構想を聞いて、未来を見据えた壮大なプロジェクトだと感じました。自分たちの発想次第で何でもできる。そんな可能性にワクワクしました」

岡山県西粟倉村は、村の9割を占める豊かな森を未来へつなぐため、「百年の森林構想」を2008年にスタートしました。荒れた森の手入れや、いろいろな種類の木を植えることで、森を元気にし、木材を有効活用する取り組みを進めています。

こうして、西粟倉での新たな挑戦が始まったのです。

それから3年間、がむしゃらに働きました。会社の創業期ゆえ、何もない状態からのスタートでした。工場の立ち上げ、生産したお米を大阪や京都に持って行って営業活動も。売るものがなければ、まずは作るところから。とにかく何でもやりました。

里山で生産する商品の企画と流通を学びながら、木工作家として副業で製作したものを販売する日々。そんな生活を3年間続けた後、独立を決意します。山田さんは木工作家としての道を歩み始めました。

転機は3年目。

レストランからのフルオーダー

本格的に「木工作家として生きていけるかも」と思えたのは、レストランからの注文が増えてきた頃。神戸のフレンチレストラン、大阪の飲食店などから、「こういうスプーンを作ってほしい」とフルオーダーの依頼が入るようになったのです。

山田さん

「フルオーダーの仕事って、やっぱり要求が高いです。でも、それがすごく面白かった。僕はどうしても“作る”ことを軸に考えてしまうけど、プロのシェフが求めるものには明確な理由がある。料理が映えること、使い心地の良さ、お客さんが手に取ったときの感覚。そういう視点が自分には足りなかったんです」

試行錯誤しながら、シェフの要望を形にする。その積み重ねが、大きな転機となりました。自分の作りたいものだけではなく、相手が求めるものをどう形にするか。そのバランスを考えることが、フレル・山田さんの製作スタイルにつながっています。

「暮らし」から「仕事」へ。昨日より楽しい今日を作るための道具を生み出したいものづくりに向き合ううちに、もうひとつ気づいたことがあるそうです。

つくる場所と暮らす場所は、できるだけ近いほうがいい。岡山では、住む場所と工房が別々でした。歩いて行ける距離ではあったけれど、どこかしっくりこなかったのです。

いつか、暮らしとつくるがひとつになった場所で暮らしたい。そんな想いを抱えて岡山で理想の場所を探し続けました。しかし、なかなか見つからない。転機は、視野を広げたことでした。妻の西原さんが空き家バンクで全国の物件を探していると、大田市に現在の店舗と工房がある物件を見つけました。

山田さん

「もともと島根県の浜田で育ったんです。地名も知っていたし、どんな場所かもわかってました。でも、今さら島根?っていう気持ちもあって。とりあえず物件を見に行ってみることになったんです」

実際に訪れてみると、家は手入れされており、良い状態でした。自分たちでできる範囲でのリフォームを早速考えはじめたといいます。

山田さん

「僕は大工の仕事はできないんですけど、妻はすごく冷静で、どういう手を加えればいいか、パッとデザインできるんです。子どもたちも、“めっちゃいいじゃん”って、気に入ってくれました。」

そして決めたのです。島根で暮らしを作ることを。

暮らしと仕事を分けるのではなく、すべてをひとつにする。木工作家と料理人、ふたりの仕事は生活の延長線上にあります。

山田さん

「仕事と暮らしが地続きになるのがいいと思っています。そのほうが楽しく暮らせるし、楽しく仕事もできる。ずっとそんな場所を探していたんです。仕事と生活が近すぎて、切り替えが難しいんじゃないかと感じられるかもしれません。でも、僕らにとってはこのスタイルが合ってる。結果的に、すごく良かったと思っています」

人と人をつなぐ暮らしの道具をつくる

島根でのものづくりを続ける中で、多くの作家や職人との出会いがあったという山田さん。この地には木工職人や作家が身近にいて、互いに刺激し合いながら学び合える環境があります。

山田さん

「この土地だからこそ挑戦できることがあると思うんです。島根には、バーナード・リーチや河井寛次郎の教えを受けた民藝運動の歴史があります。石見には、その精神を受け継ぐ職人や作家たちがいます。でも、新しい世代の職人や作家とは、まだつながりが少ないんです」

職人の技と、島根のものづくりの歴史。それらを一つの流れとして、もっと多くの人に知ってもらいたい。だからこそ、「東京や大阪に作品を持っていくだけではなく、島根に来てほしい」。実際にその土地や作り手の姿を見て、手仕事に触れることでしか伝わらないものがあると山田さんはいいます。

山田さん

「ものを通して知ってもらうのが一番いいと思うんです。例えば、木の生活道具を手に取ることで、“木のぬくもりっていいな”って感じてもらえたら。家具だと高価になりがちですが、スプーンやお皿なら、2,000円や3,000円でも手に取れる。その小さなきっかけから、木工の世界に興味を持ってもらいたい。島根でものづくりをする凄い作り手たちのタンスや椅子も見てもらいたいですね」

作品が、人と人をつなぐ道具になっていく。それが、山田さんの目指すものづくり。手に取った誰かが木工品の魅力に気づき、さらに新しい出合いを生む。そんな輪が広がることを願いながら、今日も木と向き合っています。

写真 / 渡邉英守