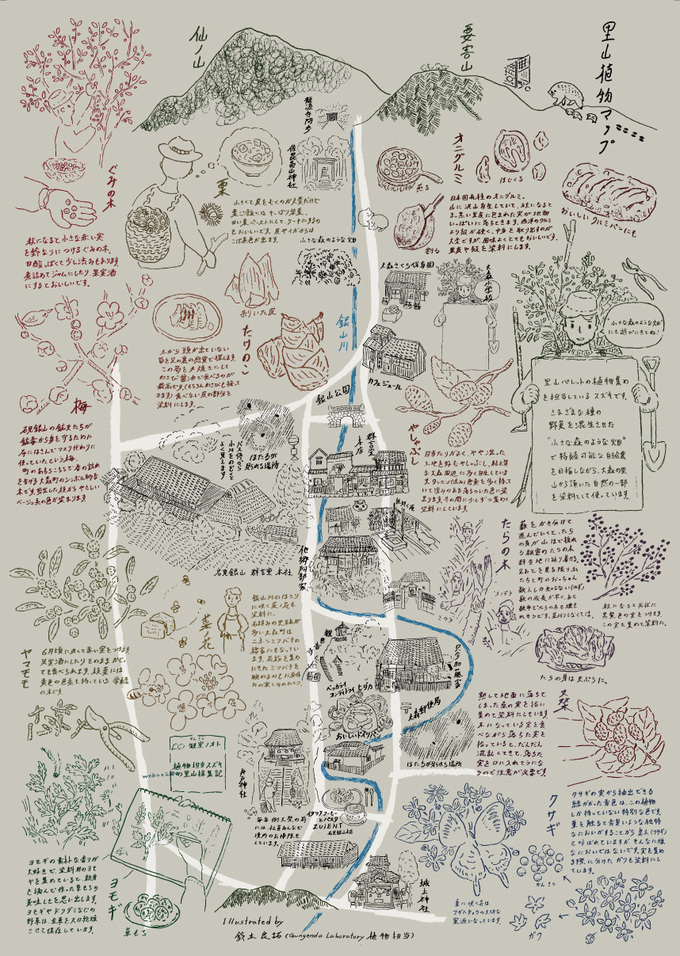

島根県東部に位置する出雲市。出雲平野が育む豊かな水田や田畑は、かつてこの地にお茶文化を生みました。

お茶文化に親しみがある方は、「不昧公(ふまいこう)」の名を聞いたことがあるかもしれません。茶人として不昧公を名乗った松江藩主・松平治郷(はるさと)の影響で、松江・出雲地方では江戸時代後期に、茶道とともに工芸美術が花開きます。そのころ活躍した指物師に小林如泥(こばやし・じょでい)がいます。

自由な発想と高い技術力がうかがえる小林如泥の銘品の数々。そのひとつに、希少な木材である黒柿を使った天目茶碗の箱がありました。

そして現代、黒柿の天目茶碗の箱に魅せられて、小林如泥を始めとした名工たちの銘品を復刻しようと試みているのが、出雲市菱川町におかや木芸を構える岡英司さんです。

1953年生まれ、島根県出身。妻の実家である「おかや木芸」を引き継ぎ、黒柿を専門に扱う工房を営む。5代目として創作木芸を標榜し、創作活動を開始。店舗内に小さなギャラリーやワークショップのスペースなども展開する。

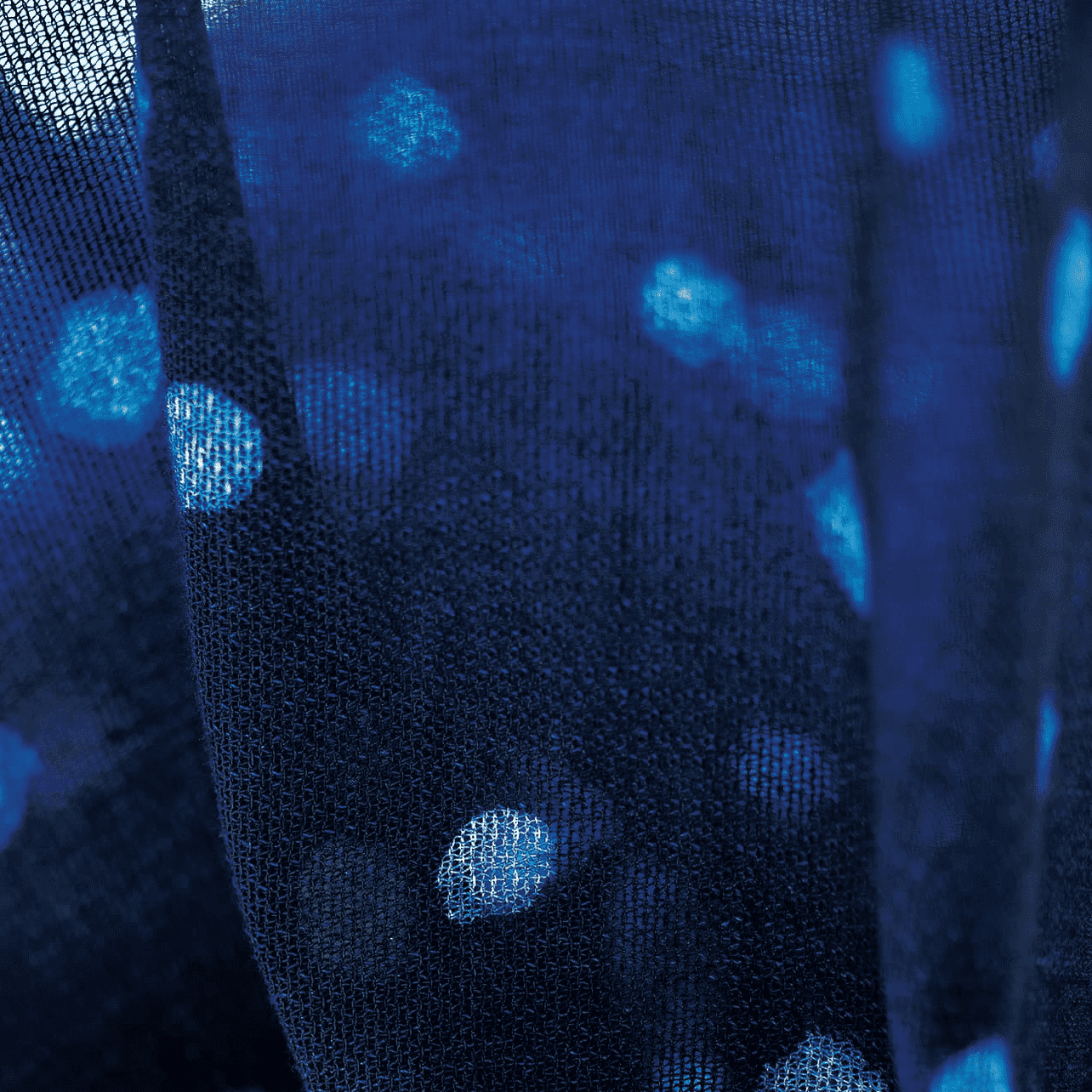

水墨画のような紋様が美しい黒柿

岡さんと群言堂のつながりは30年ほど前からあります。群言堂の前身ともいえる「コミュニケーション倶楽部 BURA HOUSE(ブラハウス)」が始まった当時から、松場大吉と松場登美のふたりと仲が良かった岡さんは、石見銀山を訪れては、大吉とよく飲み明かしたそうです。

出雲空港から車で10分と、ほど近い場所にあるおかや木芸の工房兼直営店には、器、カトラリー、文具、家具といった暮らしの道具が揃っています。

木工芸としての美しさと、今のライフスタイルに馴染むデザイン性を兼ねた黒柿の品々は水墨画のような美しい黒の紋様が魅力です。

しかし、黒柿を専門で扱う工房は、「おかや木芸」を含めてごくわずか。

黒柿とは、一体どのようなものでしょうか。

1万本に1本の希少な木材「黒柿」

黒柿は、樹齢が数百年を超える柿の木の内部に、黒い紋様があらわれた木材を指します。その数は1万本に1本といわれ非常に珍しく、また紋様もひとつとして同じものがありません。材料としての希少さに加えて、乾燥や加工にも技術が要るため価格が高いのです。

それほど難しい木材にもかかわらず、岡さんは黒柿を使いつづけています。

そのわけは、小林如泥の銘品をとおして岡さんが土地に根付く文化を受け取ったからでした。

小林如泥(こばやし・じょでい)の銘品と黒柿の魅力に出合う

「もともとは化粧品会社に勤めていたんですよ。妻の実家である材木店の経営が厳しいようだと聞いて、ふたりで相談して引き継ぐことを決めてね。当時はまだ3、4人程度のまちの小さな材木店兼工房でしたよ」

家業を継ぐことにしたものの、まったく初めての製材の仕事。岡さんは、これからどうしていこうかと考えあぐねていました。そのころ、ふと訪れた松江市の月照寺で、岡さんは運命の出合いをします。当時、一般公開されていた宝物館で、小林如泥が作った黒柿の天目茶碗の箱を見たのです。

「しばらく見惚れたの。松江のお茶文化には馴染みもあったし、民藝品が残っていることは知っていたけど、これほど洗練された美意識をもつ職人が、かつて松江にいたなんて知らなかった。このまちでこんなに素晴らしいものを作っていたのかと、衝撃を受けたんですよ」

小林如泥は弟子を取らなかったため、その技術が直に継承されることはありませんでした。しかし、明治、大正、昭和と、多くの彫刻家や指物師が如泥の作品に影響を受け、その技術を継承しようと試みます。岡さんは、如泥に影響を受けた木工芸の作品を1年半近くかけて30点ほど買い集め、現代に技術をつなぐための復刻に取り組むことを決めます。

微生物が生み出す黒柿の魅力

復刻に取り組むため、岡さんがまず取り組んだのは黒柿の特性を知ることでした。

「黒柿は扱いの難しさゆえに、一般には流通していないんですよ。うちはもともと材木店ですから、丸太で買って自分のところで製材できるでしょ。よそではできないことができるわけ。材木のことは義父からずいぶんと教わりました」

黒柿の紋様となる黒い部分は、内部に含む水分量が白い部分と異なります。

何年も自然乾燥して水分を飛ばし、長い年月をかけてようやく材料として使うことができます。それでもいざ使おうと加工すると、内部が虫に食われていたり、紋様が出ていなかったりと、難しい木材なのだそうです。

最近の研究で、黒柿の黒い部分には、多くの微生物や有機物が存在することがわかりました。それらの微生物が養分を取り込み、成長するにしたがって黒色化していき、やがて生命活動を終えて珪化木となることで美しい紋様が生まれるのです。

「黒柿はバイオテクノロジーの力で生み出されたもの。われわれの仕事は、自然から生み出された木材がなければなりたたないわけ。自然の巡りがないことにはできない仕事なんだよね」

「僕は長年、黒柿を使ってきたけど、未だに思うようにならないことがあるのね。とても難しい木材だけど、個性に溢れていておもしろい。紋様を見て、こんなものを作ったらおもしろいんじゃないかとイマジネーションが刺激されるんだよね」

正倉院に納められた黒柿両面厨子の作者。江戸時代の小林如泥。明治・大正時代に如泥を目標にして研鑽をつづけた島根の木芸家たち。そして、岡英司さん。

古く奈良時代から現代に至るまで、黒柿は人々のイマジネーションを掻き立て、木芸品の材料として珍重されてきました。

クラフトデザインとの邂逅

岡さんは名工たちの作品を復刻しようと、棗や茶杓といった茶道具から制作をつづけ、1987年には工房の職長が島根県卓越伝統技能者に選ばれて、島根県ふるさと伝統工芸品の指定を受けました。

「はじめのうちはお茶道具を多く作っていたけど、知り合いに誘われて松江で見た1981年の日本クラフト展がいい出合いになったの。とても現代的な作風のクラフトデザインが多くてね。よし、うちもこの方向でいこう、と決めました」

会社として目指すことや作りたいものが決まって、おかや木芸は大規模な設備投資と、新しい職人の雇い入れをおこないました。しかし、その時点では仕事がまだ少なく、多額の赤字が3年間もつづいたといいます。それでも、その後も小林如泥や名工たちの背中を追って、洗練された木芸品を作りつづける岡さんのもとへ、思いがけない誘いが舞い込みます。

「日本クラフトデザイン協会の中村富栄さんから『岡さん、東京で発表会してみない?』って誘いを受けたんですよ。だけど、当時は東京で出せるような商品がひとつもなかったから、1年待ってもらえるようにお願いをして日常的に使えるデザインのものを作りました」

そして、生まれたのがカトラリーのシリーズです。

それまで茶匙を作っていた職人とスプーンを、棗を作っていた職人とサラダボウルを作りました。

少しずつ現代の暮らしに合うクラフトデザインの商品を増やし、テーブルウェアやデスクウェアを揃えてクラフト・センター・ジャパンに出展しました。

「妻とふたりで日本橋の会場へ行ってね。出展を終えて島根に帰ってきた翌日から、注文の電話がかかってきたの。自分たちが想像していた3倍も、4倍も売れたかな。

出展前には思いもかけない結果でした。嬉しいことはさらにつづきます。

「その翌年には大手百貨店のバイヤーさんが松江まで来て、大きな展示会の仕事が決まってね。『サライ』、『家庭画報』のほかにもたくさん雑誌で取り上げられて、一気にお客さんが増えた。暗い洞窟から抜けて、世界が広がった感覚だったね」

岡さんにとって、黒柿を使った銘品の復刻をつづけることで身につけた技術力と、クラフト展で得た現代に馴染むスタイルの考案が、結実した年でした。現在、おかや木芸は3つのシリーズ展開で木芸品を作りつづけていますが、1988年に岡さんが初めてクラフト・センター・ジャパンで出展したカトラリーのシリーズは変わることなく、今も同じデザインで作られています。

岡さんは、黒柿の魅力を伝えるものづくりをするなかで、伝統工芸品の在り方についても話してくれました。

伝統工芸を次の時代までつなぐために

「僕はね、松江の歴史とお茶の文化に栄養をいただいて、そして、江戸時代からつづく黒柿の工芸品に気づきを得てきたの。だから、それを次の時代にもつなげていきたいと思うんだけど、今、伝統工芸品はどこも厳しいじゃない」

島根県には県が独自に指定した63品目にものぼる伝統工芸品がありますが、その多くの産地が厳しい状況にあります。日本庭園が減ったことで出雲の石灯ろうは出荷の機会が減り、石州和紙も単価の安い洋紙にシェアを奪われつつあります。木芸品も決して例外ではありません。そうした状況について、岡さんはこう話します。

「ライフスタイルの変化によって、伝統工芸はどんどん追い詰められている。だけど、社会が変われば、価値観も変わるのはあたりまえのこと。だから、培ったものから現代の暮らしに活かせる考え方や技術を見つけ出すことが大切だよね。そのヒントを見つけることで、かたちが変わっても伝統工芸は次の時代まで残っていけますよ」

岡さんと同じような危機感をもつ伝統工芸技能者のなかには、すでに現代の暮らしにつながる考え方や技術を見出し、新しい挑戦を始めている人がいます。

「小林如泥が作った黒柿の作品だってそう。これまでに何人もの人が、僕と同じように作品を見たはずでしょ。伝統工芸に必要なのは、そこからインスピレーションを受けて、今の暮らしにあったものを新しく生み出すこと。そういうことを考えるのはワクワクしてしかたがない。僕はね、とても楽しいんです」

木芸品をとおして、かつての島根の作り手たちの足跡を尋ねるおかや木芸では、その技を活かし、今のライフスタイルに合ったものづくりをつづけています。おかや木芸と群言堂が共同開発した黒柿のチョーカーやブレスレットといったアクセサリーは、岡さんの娘さんが中心となって制作を進めました。おかや木芸のものづくりは、次の世代にもつながっています。

「実はもうひとつ復刻したいものがあって……。黒柿をまだまだ突き詰めたいと思っていますよ」

かつて黒柿から生まれた銘品の数々を、飽く無き探究心で復刻しつづける岡さん。おかや木芸では週末を中心に、工房兼直営店で木芸品の魅力を伝えるワークショップなどもおこなっています。岡さんが魅了された黒柿と、出雲が育んだお茶文化を感じに、おかや木芸を訪れてみてはいかがでしょうか。

写真 / 渡邉英守

おかや木芸さんの黒柿の商品は、ただいまこちらの店舗でお取り扱いしております

・暮らしの旅へ KITTE大阪店

・ジェイアール京都伊勢丹店

・KITTE丸の内店

・コレド室町3店