私たちは日頃、どのようなときに手を合わせているでしょうか。

すぐには思い当たらない人もいるでしょう。

手を合わせる行為は、何かへの祈願を想起させます。

しかし、ごはんをいただくとき、相手に謝意を伝えるとき、私たちは両手を合わせています。それは、今、目の前にある縁への感謝にもつながっています。

大田市温泉津町(ゆのつちょう)で神楽面を作る小林泰三さんの一日は、自宅と工房の神棚に手を合わせることから始まります。小林さんの「祈り」は、どこへつながっているのでしょうか。

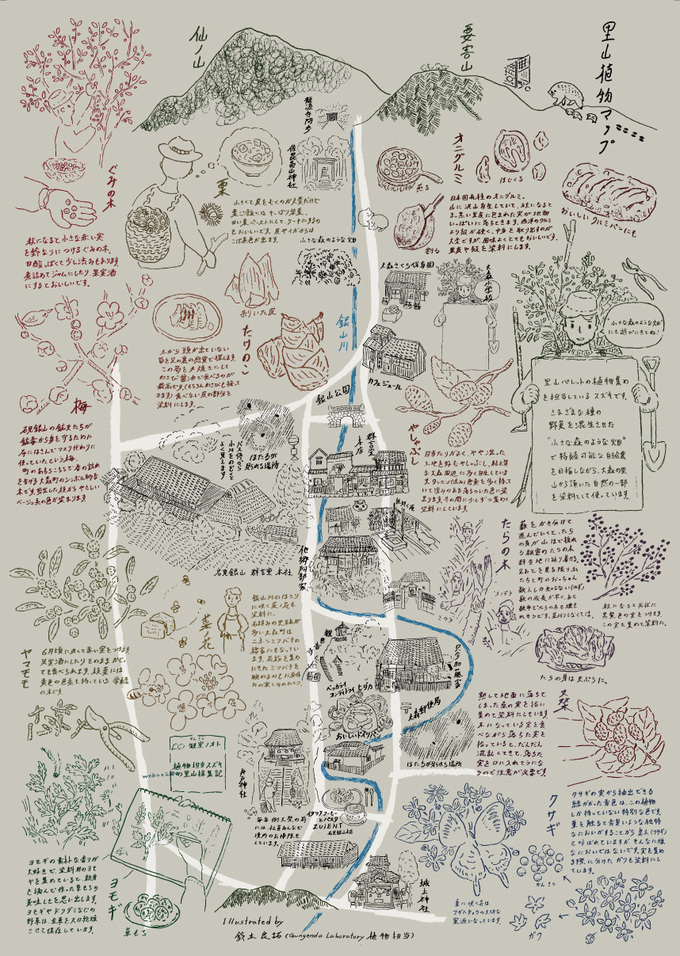

古くは石見銀山の外港として栄えた大田市温泉津町は、その名のとおり温泉のあるまちとして、日本の温泉町としては唯一、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。そして、保存地区内の龍御前神社では石見神楽定期公演が毎週土曜日に行われるほど、神楽が盛んなまちでもあります。

神楽の奉納によって、日々祈りが捧げられる温泉津町。

そんな温泉津も数十年前までは、今ほど神楽が盛んではありませんでした。温泉津で神楽が盛んになるまでの道は、小林さんと神楽をつなぐ道とも寄り添うように並んでいます。

神さまを暮らしのそばに

温泉津駅を線路沿いに東へ、3分ほど歩いたところに位置する小林工房。

小林泰三さんは神楽面職人として、ここで石見神楽のお面と、その技術を活かした石州和紙のレリーフを作っています。

1980年島根県大田市温泉津町生まれ。株式会社小林工房代表。石見神楽の面作りをする傍ら、和紙を使ったレリーフの制作も行う。石見神楽温泉津舞子連中所属。

土で作った型に小さくちぎった和紙を幾重にも貼り合わせて作る石見神楽面は、彩色が艶やかで、見る者の居住まいを正すような迫力があります。

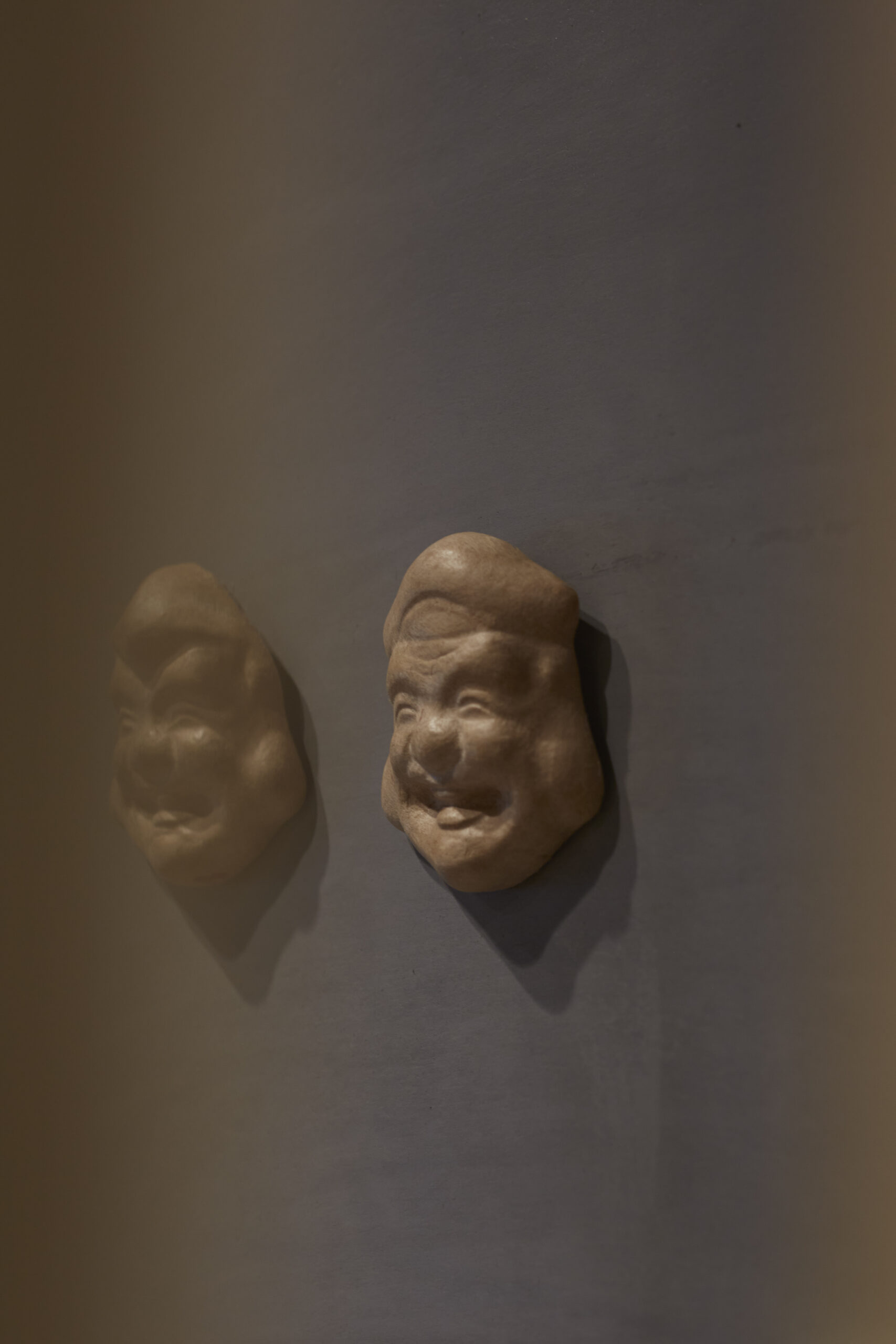

そして神楽面のほかにもうひとつ、小林さんが祈りを込めて作るのが、石州和紙を使ったレリーフです。

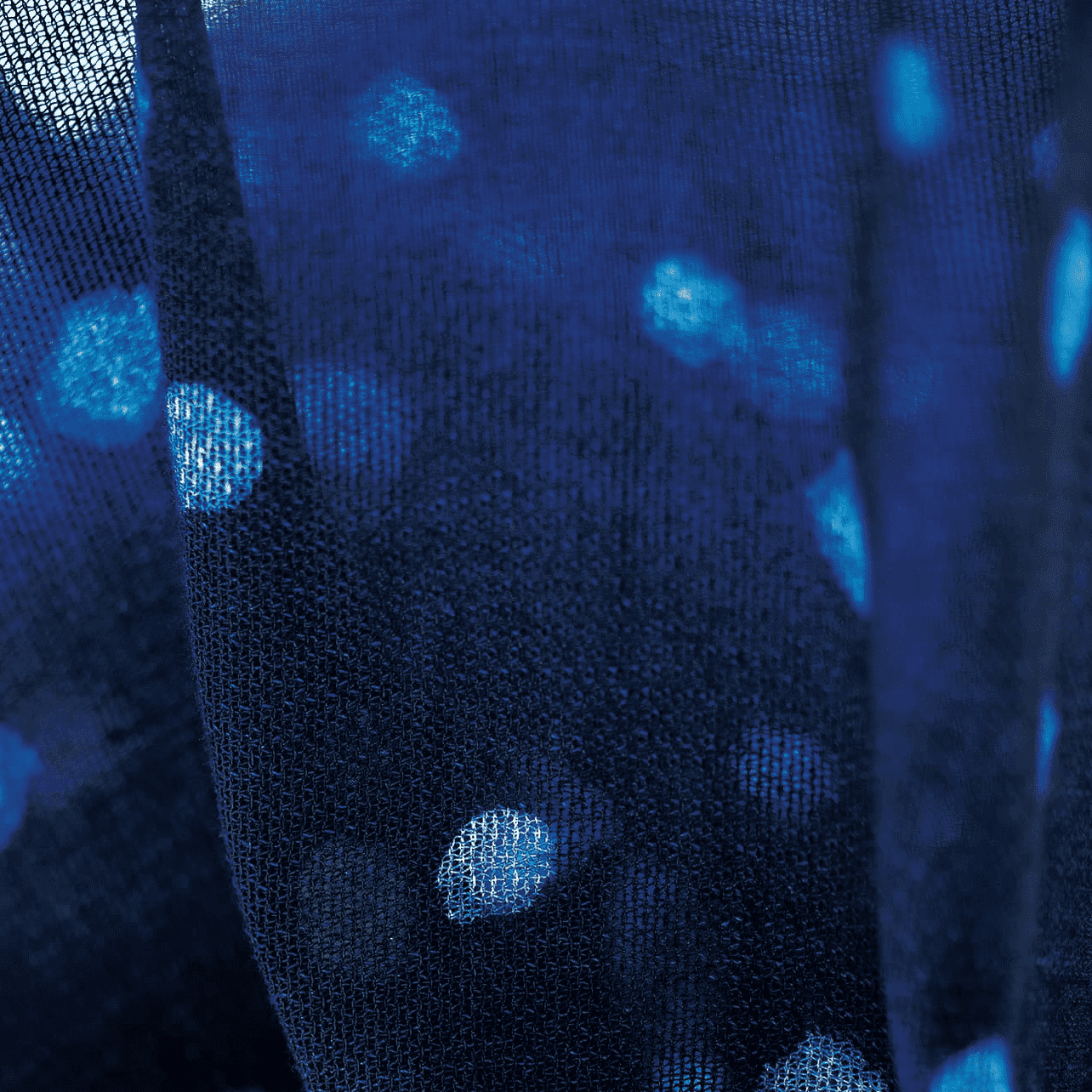

KITTE大阪の「石見銀山群言堂 暮らしの旅へ」では、小林さんが制作した、暮らしのなかで祈りを身近に感じられるレリーフ「大黒様」「恵比寿様」(「神さまをちょっと身近にするカタチ」シリーズ)を手にすることができます。また、同店の照明には、小林さんが浜田市の吉田製陶所と協力して作りあげたランプシェードが使われています。

くっきりした色使いの神楽面とは対照に、これらのレリーフやランプシェードは和紙そのものの風合いと色味が生かされた逸品です。

「群言堂の(峰山)由紀子さんから『祈りを表現したものをKITTE大阪に置きたい』と相談されたとき、ものづくりにおいて大切にしたいことが同じだと感じました。恵比寿様と大黒様はどんな空間にも合うように、あえて色をつけていません」

大きな鉢のようにも見えるランプシェードは、石見焼の水甕(みずがめ)がモチーフとなっています。

「日本神話の最高神は、太陽を司る神・天照大神(アマテラスオオミカミ)です。太陽が隠れると雨が降りますね。空気中には水があるわけです。水甕に溜まった地上の水を天上でひっくり返すと、雨としてまた地に戻ってきます。自然の巡りと水の循環を、島根らしい物語に重ねてイメージしました」

まさに島根で暮らす作り手ならではのものづくりをする小林さん。小林さんが「祈り」を心の中心に据えるようになった背景には、どのような経緯があったのでしょう。それは小林さんと神楽との出合い、小林さんの小学校時代まで遡ります。

神楽面職人を志した子ども時代

「子どものころは町内に神楽団がなかったんです。だから家族に神楽をやっている人もおらず、それほど身近ではありませんでした」

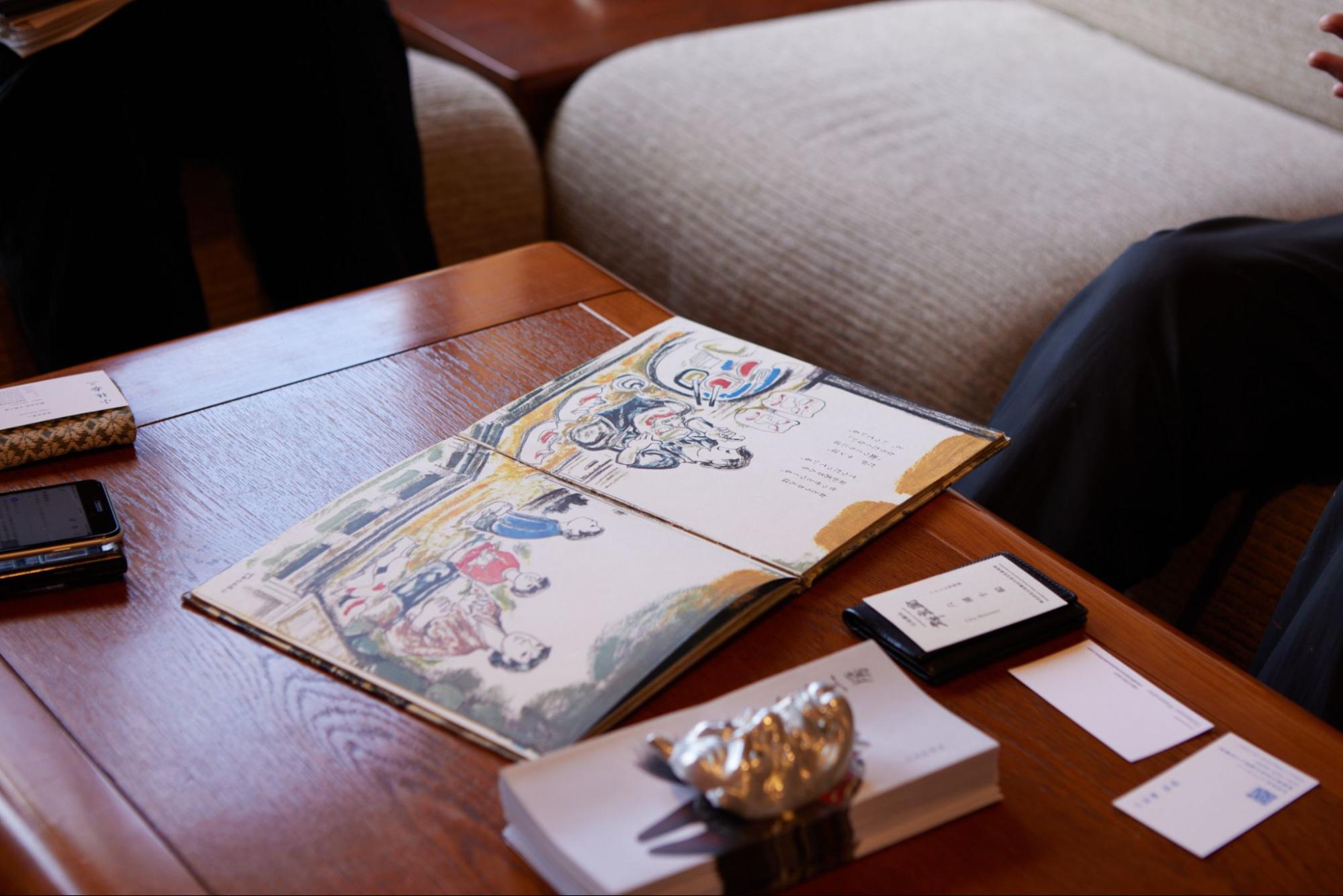

神楽と出合ったのは、意外にも神楽の公演ではなく一冊の絵本でした。主人公は神楽面職人の家に生まれた男の子。ずっと神楽面作りの仕事に興味をもてずにいた主人公は、神楽の舞手である親戚のお兄さんをきっかけに、神楽面作りの世界へとのめり込んでいきます。

「すごく夢中になっちゃって。この少年は自分であるとばかりに感情移入したんですよ」

将来は神楽面職人になると息巻く小林さんに、お父さんは「やるならとことんやれ」と指導します。父からの助言を受けて、まず神楽面を手にすることにした小林さん。コツコツと溜めたお小遣いを持って、浜田市の神楽面職人を訪ねました。

のちの師匠となるその人は、小学4年生の小林さんを決して子ども扱いせず、どういったお面が欲しいのか丁寧に聞き出してくれたそうです。

「先生との対話によってイメージを膨らませる時間は幸せでしたね。注文して2ヶ月後にお面を取りに行ったら、3つあったんです。1つしか注文していないのに。それぞれタイプが違う鬼のお面で『きみの思うものを持って帰りなさい』と言ってくれました」

その後、ふたたび神楽面の注文へ行った小学5年生の夏。

地元の小学生が夏休みの自由研究として神楽面作りを習うというので、その日、工房にはテレビ局の取材が来ていました。神楽面作りに興味をもつ小学生がほかにもいると取材クルーが盛り上がり、その場で急きょ、小林さんも神楽面作りを体験することになりました。

最初はその場のノリで始まったと笑う小林さん。神楽面職人への道のりが始まった夏でした。

小学生で神楽面作りを習い始めた小林さんは、次第に舞手としても神楽の世界にのめり込み、高校2年生のときに同世代の仲間とともに「石見神楽温泉津舞子連中」を立ち上げます。

縁に導かれて人々は出会う

小林さんの半生は、いつも人との出会いに恵まれたといいます。

「やるなら本気でやれと、いろいろな人から教わりました。それを僕なりに解釈すると、目指すべき本物と出会えってことだと思うんです」

高校卒業後、小林さんは父親の勧めで京都へ進学。京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)で能楽や民俗学を学びました。そののち、母校である大学に就職して、在職中に産学公連携社会実装プロジェクト「温泉津プロジェクト」を立ち上げました。

大学生が夏休みの1週間を温泉津で過ごし、神楽を体験する課外授業として始まった「温泉津プロジェクト」は、回を重ねて正課授業となり、その発表の場として「海神楽」が温泉津で始まりました。

ゆくゆくは温泉津へ戻り神楽面職人になろうと考えていた小林さんですが、仕事に熱中し、その後も大学職員をつづけました。しかし、職場では上司から本当にやりたいことがあるならそれに集中するべきと諭され、また、神楽面作りの師匠からも「30歳までには腹を括れ」と言われたことで温泉津に戻り神楽面職人となることを決心します。

「工房を構えてからも、人との出会いによって導かれました。制作でどうしてもうまくいかないところがあって悩んでいたとき、たまたま、地元の飲食店で鉢合わせた神社の宮司さんから、神棚に対する挨拶の作法を覚えることを勧められました」

そして、「何も心配することはない。神棚に対する挨拶を欠かすことなく心を整えれば、きっと道が拓けます」と声をかけられたそうです。

そう言われた小林さんは、神棚に対しての2礼2拍手1礼を毎日繰り返しました。すると、しばらくして、調べ物に行くからついてきてほしいと人から頼まれて、浜田市の山奥へ行くことになりました。

「ただ、行った先でぽーんと時間が空いてしまいましてね。ふと、近くに趣味で神楽面を作っている人がいることを思い出して、ひとりで尋ねていったんです」

そのとき訪ねた先での何気ない会話から、小林さんは行き詰まっていた制作のヒントを得ます。

「それまで僕は、能面の作り方の本をあれこれ読み漁ったんです。でも本に書いてあることだけが正解じゃないと気づけなかった。制作環境が変われば、正解も変わる当たり前のことです。そのことを人との出会いから教わりました。それ以来、毎日欠かさず自宅と工房の神棚に手を合わせています」

そして、より丁寧に仕事をするようになりました。

通常、神楽面は胡粉を十数回塗りますが、小林工房では必ず40回塗っています。それによって、絵筆が滑らかに面の上を走るのです。

「早く仕上げたい、安く仕上げたいと怠けると仕上がりは美しくならない。宮司さんから『当たり前のことをするだけでいいんだよ』と言われたときは正直ピンとこなかったけど、そういうことにも気付かされました。その出来事が起きてから、祈りをより大切に思うようになりました」

作り手としてのお面と、舞手としてのお面

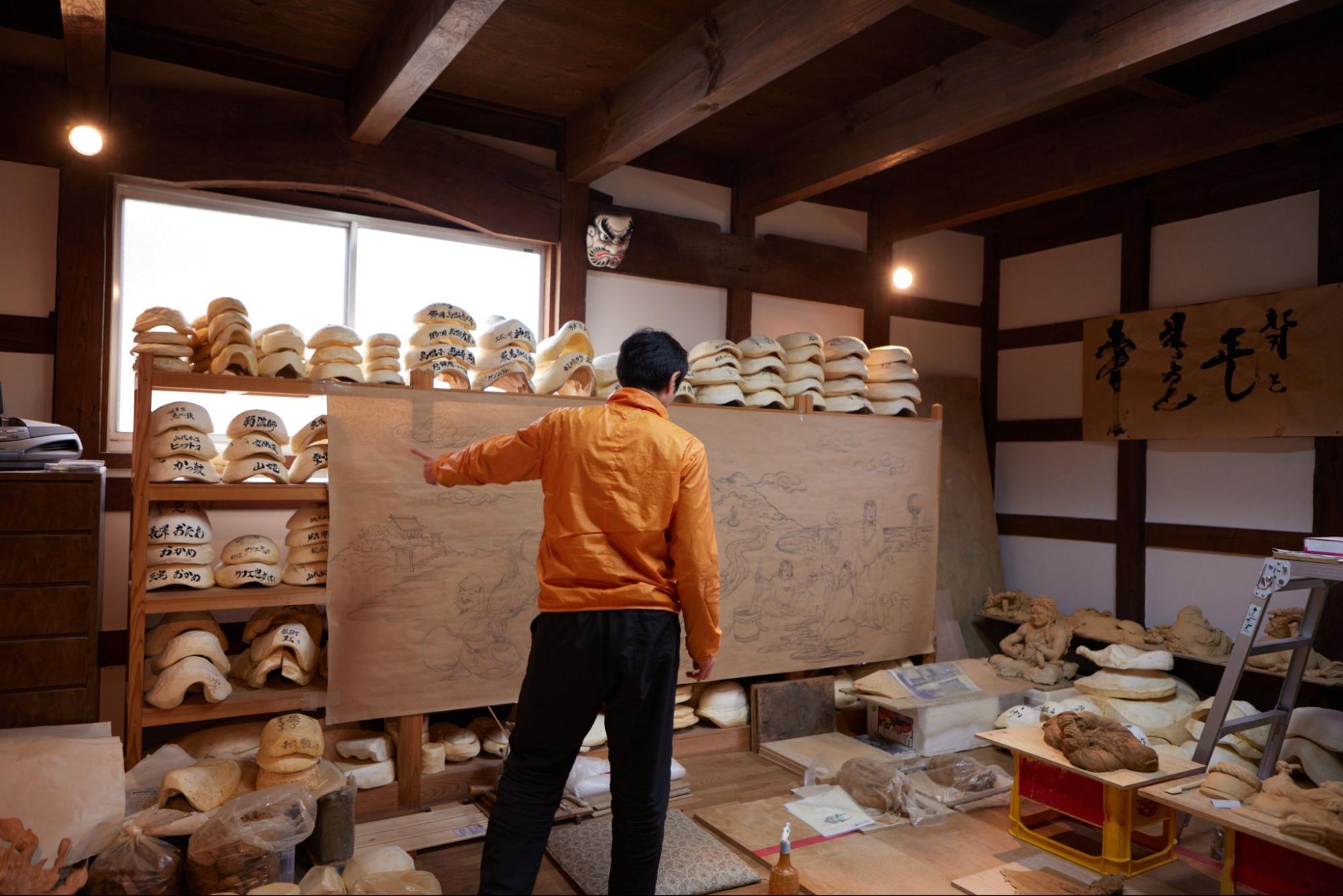

小林工房の神楽面作りは「三角貼り」と呼ばれる技法を使います。

粘土で作った型に石州和紙を沿わせて貼る際、小さくちぎって和紙の角が型の頂点へ向かうように貼るのです。

そうすることで和紙にシワが寄らず、なめらかな面ができあがります。また、紙の繊維の向きを変えながら繰り返し重ね合わせると、繊維が絡み合ってより強度のある面になります。

この作業は、小林さんと奥さまを入れた小林工房の3人全員が、それぞれ全面に和紙を貼ります。一人ひとり貼る箇所を分けない理由は、手癖が出てしまうことを防ぐためだそうです。

紙の繊維と繊維が絡み合って強度が増すように、人と人の手が合わさって作品としての強度も増していくように思われます。

「僕は神楽を舞うので、舞手の使いかたもわかります。神楽面は演目の途中で投げられることも多いので、その衝撃に耐えられるよう作っています」

「近ごろは注文の仕方も現代的になってきて、写真だけ見せて『このお面を復元してほしい』なんて言われることもありますよ。ただ、それだと思いがこもらないので、注文を聞きながら思い出話をしてもらうんです」

このお面を使う〇〇さんはおっちょこちょいだから、ここをよくぶつけていた。あのお面はうちの神楽団ではこれこれの謂れがあってなぁ。そうした思い出話や神楽団でのエピソードを聞くことは、小林さんにとって石見神楽の歴史をつなぐことと同じです。

島根の物語を織り交ぜた作品づくり

小林さんは神楽面作りのほかに、その技法を使ったレリーフ制作にも取り組んでいます。現在、小林さんが群言堂と共同開発で制作するのは、「神さまをちょっと身近にするカタチ」シリーズのレリーフです。

3つ、5つ、7つとかたまりになった雲は離れて見たときに龍を描いているとわかるように作られています。その理由について、小林さんは語ります。

「昔から神社において3、5、7は縁起のいい数字でした。しめ縄は注連縄と書きますが、七五三縄とも書くんです。祈りを表現した雲のレリーフ制作を依頼されて、ただ雲を象るのではなく、雲を使って龍を描くことで祈りを表現しました」

古来から龍は水を司る神として人々に崇められてきました。神社の天井画として龍が多く用いられるのは、強さや権力を象徴する意味合いもありながら、水を司る神を描いて火災から神社を守りたいと願う人々の祈りのあらわれであったといいます。

そうした神々の逸話が多く残る地で、小林さんは「カミノチカラ」を届けようとしています。

3つのカミノチカラを届けること

1つ目は、神の力。神楽の演目はすべて神話がもとになっています。お面やレリーフを飾ることで、日々の暮らしで安息を祈る時間をもつことができます。

2つ目は、神の地から。神々が住まう島根の地から届けることを大切にしています。面作りの型は石見地方の良質な粘土で、お面そのものは石州和紙でできています。すべてが石見地方で生まれたものです。

そして3つ目が、紙の力。人類はこれまで紙に物語を認め、歴史をつないできました。手仕事の温もりが伝わる紙だからこそ、届くものがあるはずです。

「この3つのうちどれかひとつでも欠けたら、僕がやる意味はありません。神の地から紙の力で神の力を届ける。その物語を伝えるものづくりをすることが、僕の仕事だと思っています」

どういう人が、どういった思いで、誰のために何を作るか。

小林さんが考える「美しさ」は、それらが受け手に伝わったときにあらわれるものだといいます。作り手の生き様が受け手の心に響くからこそ、美しさは共感を呼び、生き様の結晶である作品を身近に置きたいと願う。

「僕が目指しているのは、幕末から明治初期にかけて活躍した彫刻家で『日本のミケランジェロ』と呼ばれた石川雲蝶(うんちょう)です。ことし45歳になって、これまでと体力の差を感じながらも、神楽面作りの技術を使った挑戦をつづけていきたいと思います。つづけていれば、またチャンスは巡ってきますから」

躍動感溢れる作品で知られた石川雲蝶に憧れて、温泉津で制作をつづける小林さん。温泉津へ戻ってからも地域コーディネーターとして、京都造形芸術大学や地元の高校で石見神楽の授業を受けもつ小林さんは、若い世代に「学ぶことの大切さ」を伝えつづけています。

結ばれた縁のなかから、何を学ぶのか。

祈りが込められた小林さんの作品は、静かに、私たちに問いかけています。

写真 / 渡邉英守

小林工房さんの商品は、ただいまこちらの店舗でお取り扱いしております

〈ランプシェード/恵比寿・大黒/八雲〉

・暮らしの旅へ KITTE大阪店

〈恵比寿・大黒/八雲〉

・石見銀山本店

・暮らしの旅へ KITTE大阪店

・ジェイアール京都伊勢丹店

・KITTE丸の内店