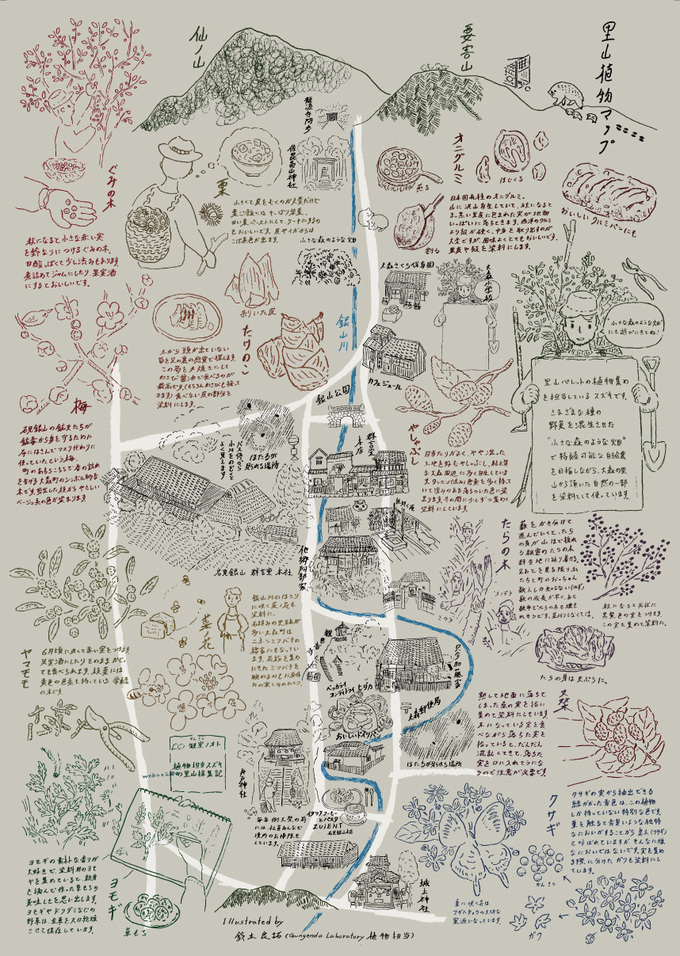

日本の夏を彩る木綿布、藍しじら織を訪ねる旅へ。

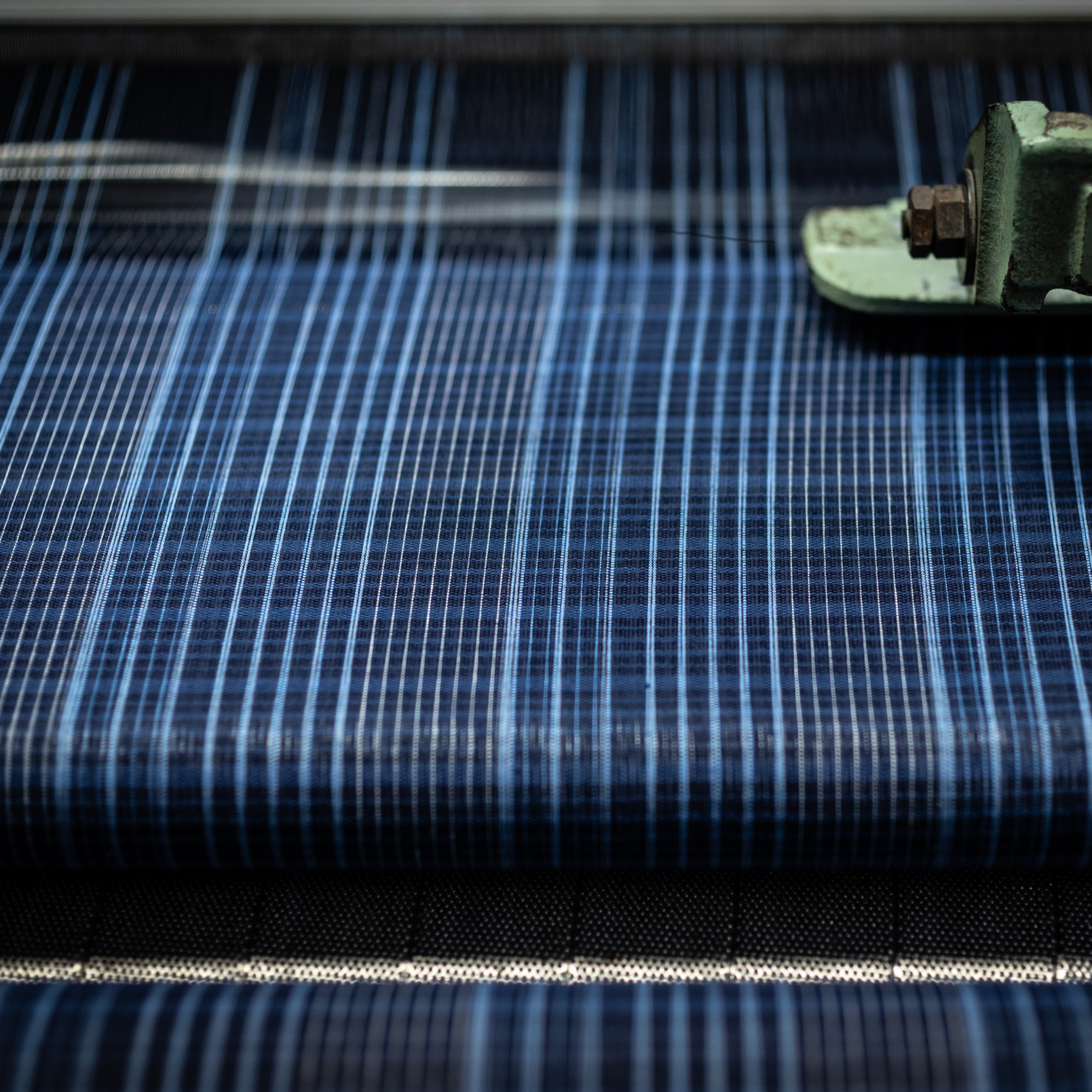

冴えた深みのある藍色に、白や灰青の線が細かく入り混じる格子柄。ポコポコと波打つような表面感がもたらす、さらっとした肌ざわり。この凛として涼やかな布こそ、日本随一の藍の産地・徳島の伝統と、群言堂のこだわりが出会って生まれた「藍染しじら格子」です。私たちは、この布がつくられる風景に会いに、徳島市国府町にある岡本織布工場さんへと向かいました。

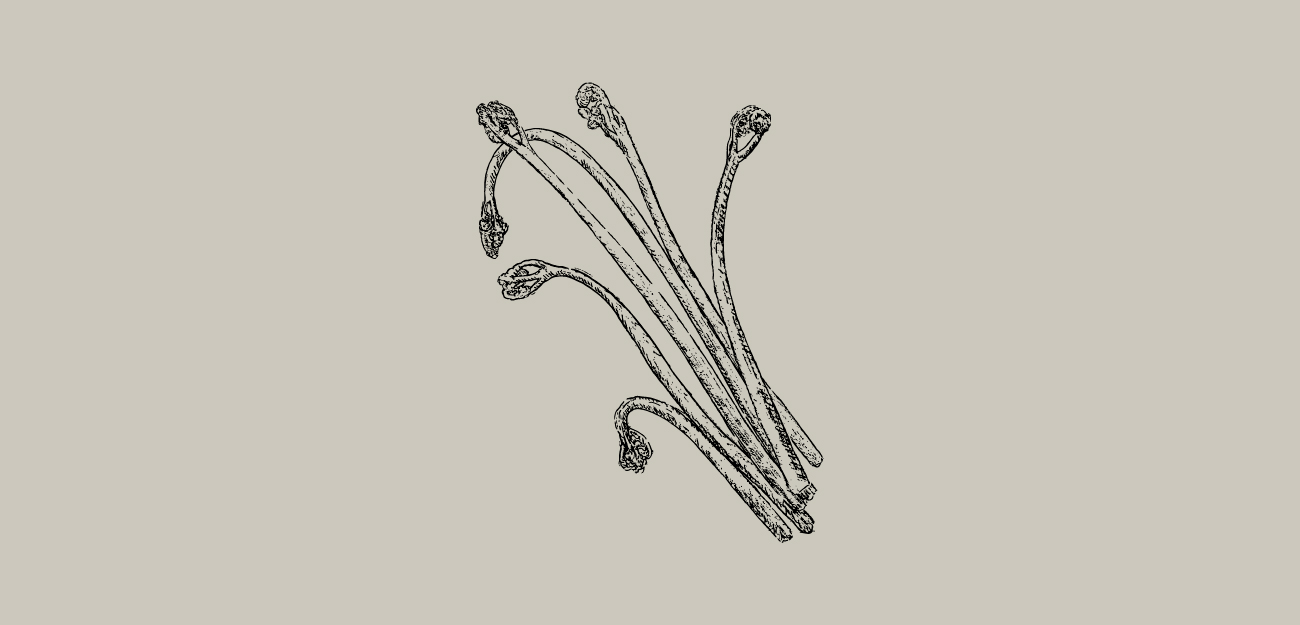

そもそも「しじら」とは、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の張力差を活用してシボ(凹凸)を持たせた綿や絹の織物全般のこと。経糸に絹、緯糸に綿を使ったものや、経糸と緯糸で太さの違う糸を使ったものなど、さまざまなものがあったそうです。

そんな数々のしじら織の中でも、今なお広く名が知られているのが、徳島の阿波しじら。綿100%で、汗ばむ季節でも肌に張りつかない爽やかさは、かつて夏の着物や甚平になくてはならないものでした。特長は、経糸と緯糸を1本ずつ交差させる平織と、経糸3本ずつに緯糸を渡す「引き揃え」という2つの組織を組み合わせて織っている点。織り上がった生地は、そのままだとフラットに見えますが、洗いをかけると「引き揃え」の部分が横方向に収縮し、ポコポコとしたシボがあらわれます。

「幕末に海部ハナという女性がこの織り方を考案したと言われています。干していた着物が雨に濡れてしまって、それを乾かすと生地が縮んだことに目をつけたそうです」。そんなふうに教えてくださったのは、岡本織布工場さんの岡本弘子社長。大正元年に創業された同社を継ぐ5代目代表として、また伝統工芸士としても活躍されています。

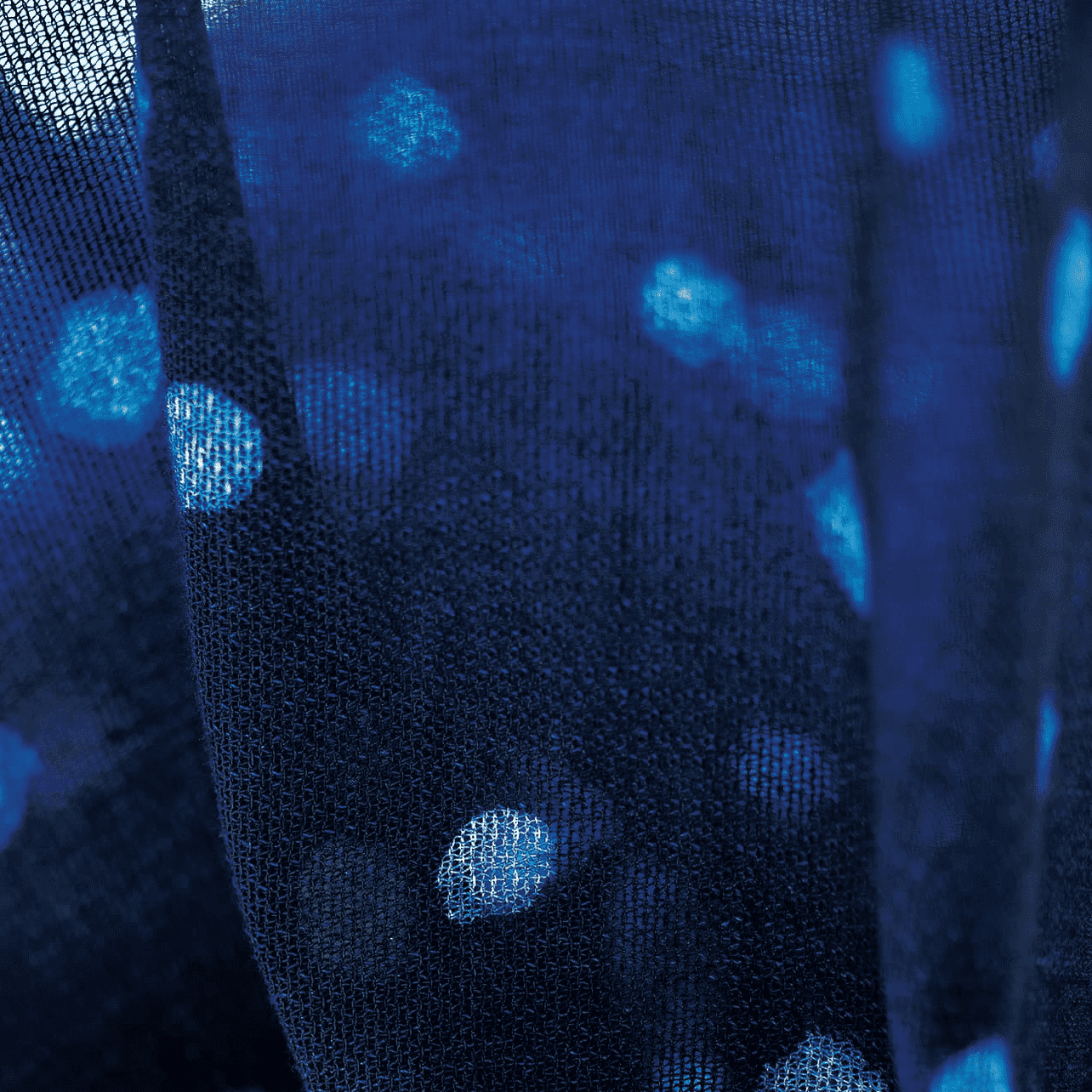

白と藍と鼠色、ひとつひとつの色が響き合う美しさ。

独特のシボ感とともに阿波しじらのトレードマークとなっているのが、藍の先染め糸が織りなす澄んだ色。なんといっても徳島は藍の生産量日本一を誇る産地。岡本織布工場さんでも、地元の藍農家がつくる「すくも」を使い、灰汁発酵建てにした藍で糸を染めています。藍とひと口で言っても、褐色(かちいろ)と呼ばれる深い濃紺から、甕のぞき(かめのぞき)と呼ばれる淡い水色まで、染め上がりの表情は実に多彩。そうやって濃淡さまざまに染め分けた糸を使って格子や縞を織り出したり、一色のみで織った布に抜染(色を白く抜いて柄を出すこと)をほどこして、阿波しじらはつくられています。

そんな中でも、群言堂がお願いした「藍染しじら格子」は、とくに手間ひまのかかった贅沢な布。岡本社長は布を手に取り、「白い線がぴりっときいて、涼しそうですよね」と目を細めつつ、「でもまあ、こんなん言うたらあかんけども、整経泣かせですよ」と言って笑います。

整経(せいけい)とは、何千本もの経糸を反物幅に揃えて並べ、ビーム(横長の糸巻き)に巻いて、織機にかけられるように準備する仕事のこと。たとえば群言堂の「藍染しじら格子」は、〈濃藍(こあい)〉と〈藍水〉という藍色2種に生成、鼠色を加えた4色の糸を経糸に配置して格子を織り出していますが、整経する際には、その4色の糸を、格子の出方に合わせて指定通りに並べなくてはなりません。ここで間違うと柄が狂ってしまうため、気の抜けない仕事です。

整経担当のベテランスタッフ宮本さんが、私たちに一冊のノートを見せてくださいました。そこには、実際の布幅の約1/13スケールで、288本の経糸を並べて貼り付けたページがあって、思わずあっと息をのみます。これが言わば、柄の設計図のようなもの。配色や格子のピッチなど、群言堂が望むイメージを汲み取った上で、岡本社長や宮本さん、染めと織りを担う職人さんが連携し、よりよい仕上がりを追求してくださっているのです。

「こうやって糸を並べてみて、織り上がりを想像するんです」と宮本さん。「藍と白だけではなくて、ここに鼠色をこう入れたら全体が締まるなあということも考えて……」という言葉に、長年の経験の蓄積が伺えます。伝統的な和の雰囲気を残しながらも、現代的で洗練された表情に仕上がっているのは、この絶妙な匙加減のおかげなのです。

一度味わえば手放せなくなる、至福の涼感。

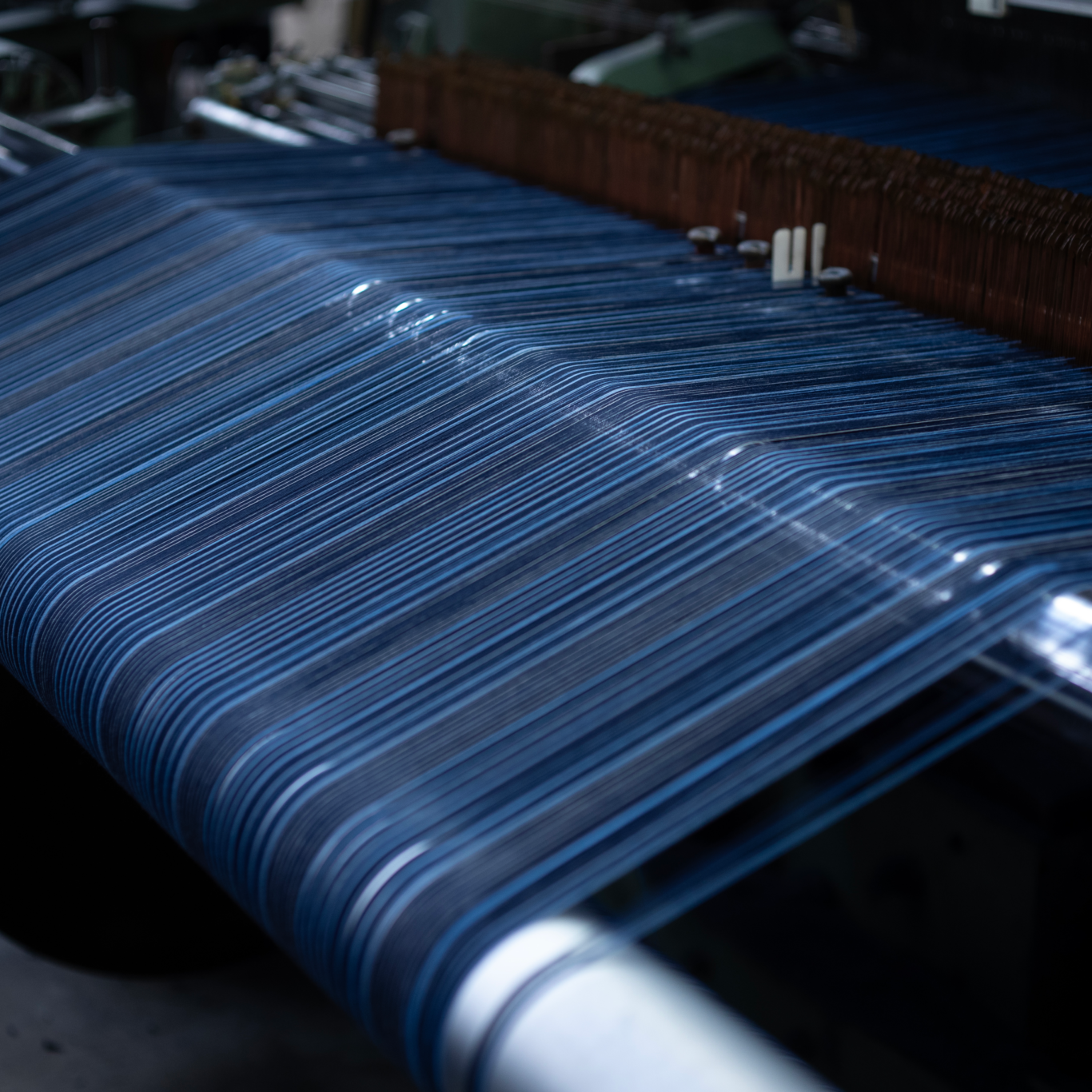

工場内の織場(おりば)にお邪魔すると、ちょうどレピア織機が「藍染しじら格子」を織り上げている真っ最中。宮本さんたちが苦心して整経した経糸に、〈濃藍〉と〈水色〉という2色の緯糸が織り込まれて、さりげない格子柄になってゆきます。時々若い職人さんが生地に載せたルーペを覗きながら、不具合がないかを見守っている姿が見えます。

「糸が切れて引き揃えの位置がズレたりせんように見張ってるんです」と岡本社長が教えてくださいました。引き揃えの位置がずれると、規則的に並ぶはずのシボの出方が狂ってしまうため、機械任せにはせず人の目も光らせながら生地を完成させてゆくのです。こうして織り上がった生地は、最後にお湯で洗って藍染めのアクを落とします。アクを落とすことで、藍の色がより澄んで美しくなり、さらに色止めにもなるのだとか。

見た目も肌ざわりも涼やかで、高温多湿な日本の夏にこそ重宝する藍のしじら織。汗をかいてもざぶざぶ洗って、いつでもこざっぱり着られ、時間の経過とともに藍の色が味わい深く育っていくのが魅力。「以前にしじらのシャツを買われた方が、一度夏にこれを着たらもうほかのものは着られない、っておっしゃってましたね」と岡本社長も太鼓判を押します。触れるほどに、味わうほどに愛着が増してゆく布。そんな一枚があれば、毎年の夏の到来も楽しみになりそうです。