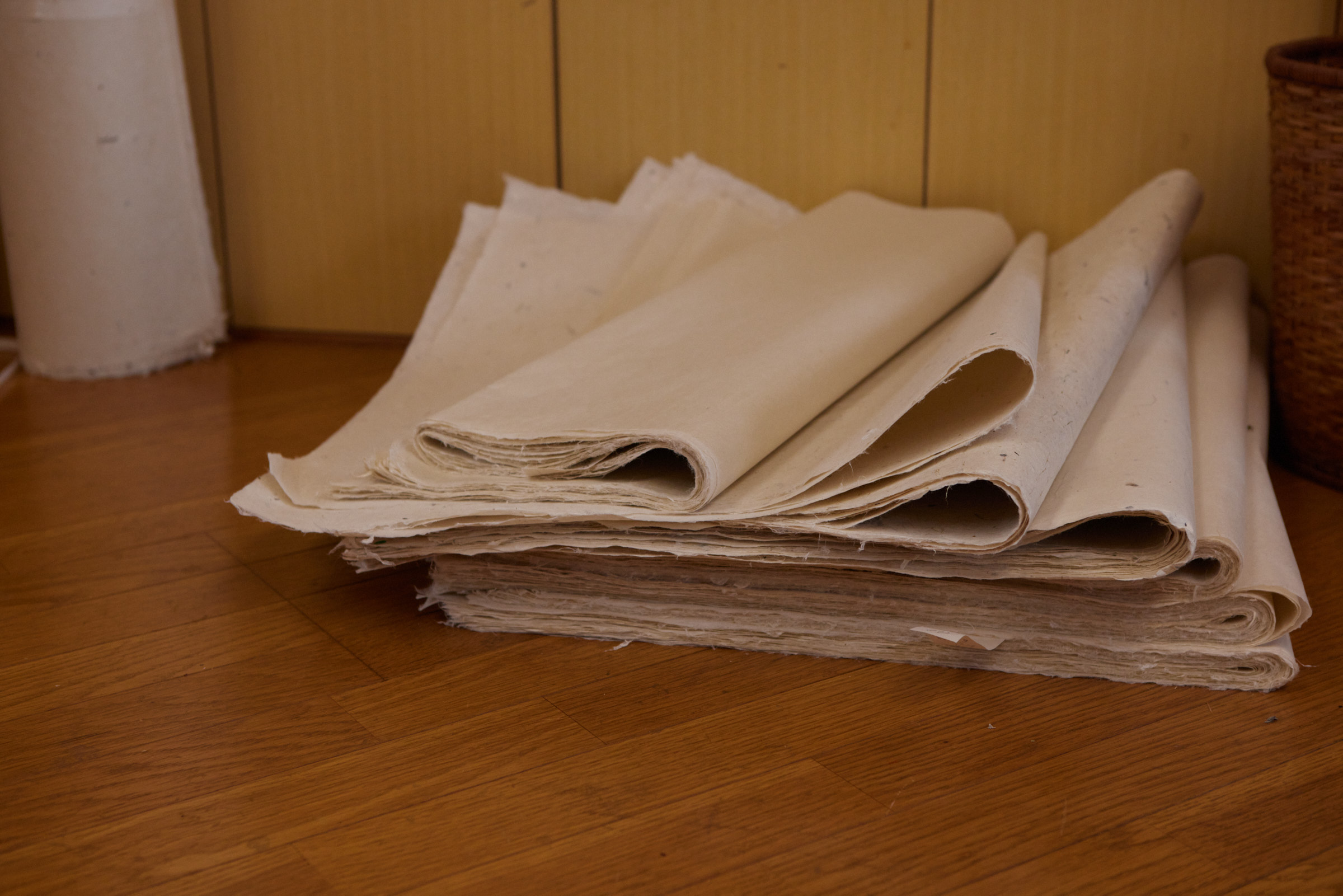

和紙ならではの手触りと、土から生まれてきたことを思わせるような少し赤みをもつ石州和紙。和紙が生まれた約1400年前から、石見地方で作られつづけてきました。その製法は石州和紙が生まれた当時から、ほとんど変わっていません。

しかし私たちは、昔ながらの製法を守りつづけるのは容易いことではないと知っています。それでも昔ながらの製法を今も守りつづけるわけを知るために、石州和紙の産地を訪ねました。

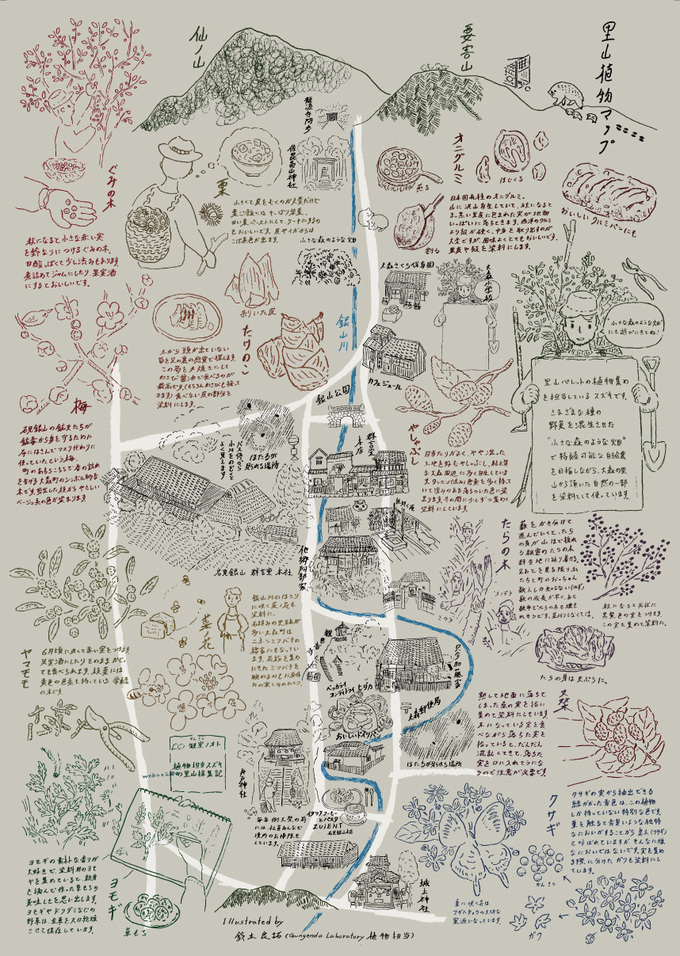

島根県浜田市三隅町。

ここは、石州和紙が生まれる地。

日本でも数少ない海が見える紙漉きの里です。

12月。

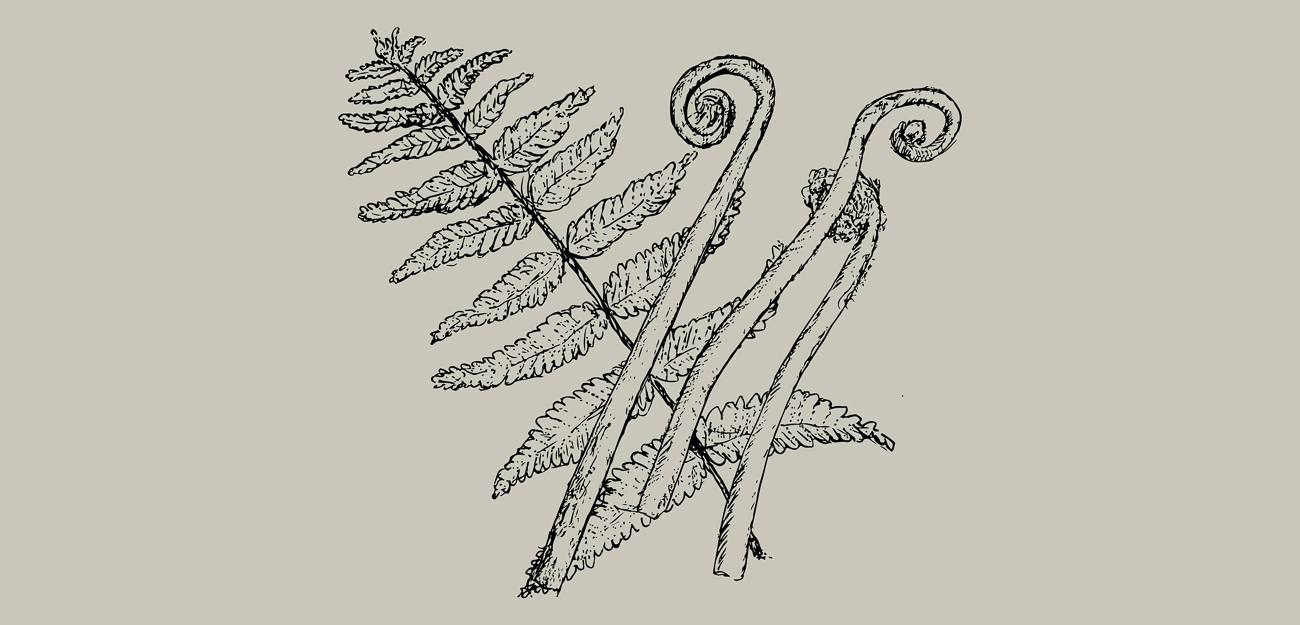

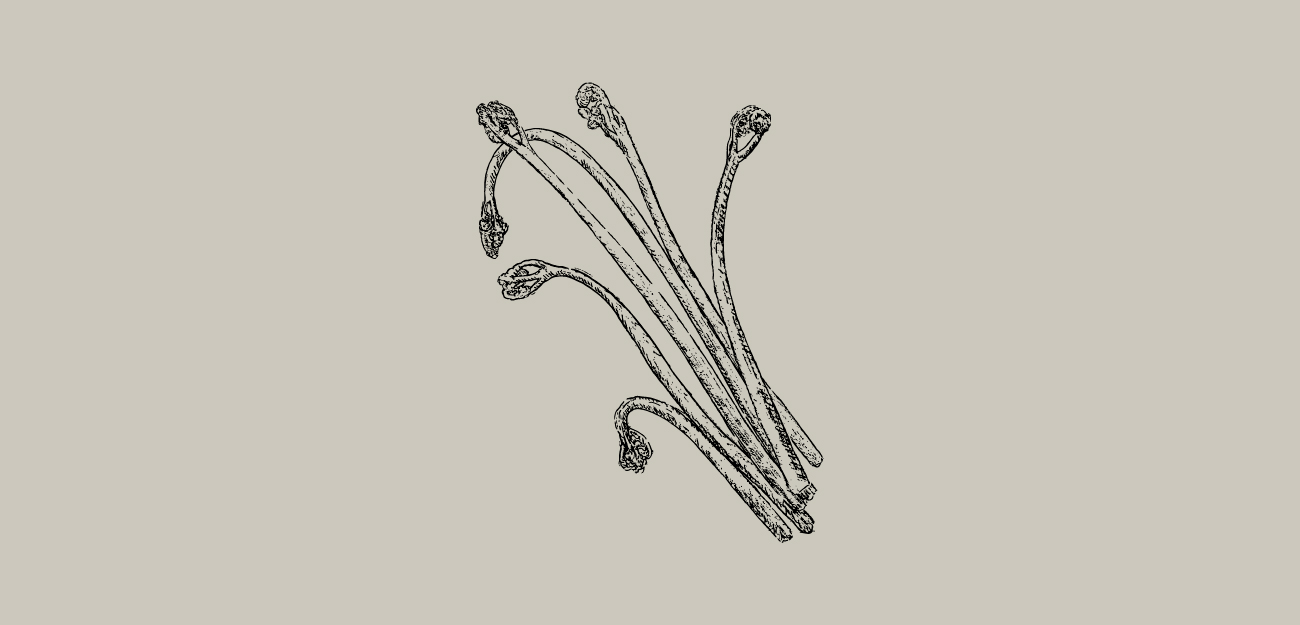

夏のあいだに3、4メートルの高さまで育った楮(こうぞ)の木は、秋のうちにすっかり葉を落としました。畑一面に広がる楮は、収穫の真っ最中です。

大きく育った楮を、株元近くから鎌で刈り取ります。それから1メートルほどに切り揃え、大型のせいろでしっかりと蒸します。蒸して柔らかくなった楮を槌で叩き、枝まわりの表皮である黒皮を剥ぎ取ります。剥いだ黒皮はまとめて束にして、畑に立てた杭に吊るして乾燥させます。

切り株だけになった楮畑。その前に、ずらりと連なった黒皮のあいだを、日本海からの冷たい風が吹き抜けます。

冬のあいだ収穫作業はつづき、貯蔵された楮は和紙の原料として使われます。

これが古くからつづく島根県浜田市三隅町の冬の景色です。

奈良時代から“本当の”地産地消をつづける和紙作りの里

西田和紙工房の7代目・西田誠吉(せいぎ)さんは、この浜田市三隅町で40年以上、石州和紙を作りつづけてきました。

1955年生まれ、島根県出身。浜田市三隅町で代々つづく西田和紙工房の7代目。石州和紙作りの伝統を守りながら、業界問わずさまざまなコラボレーションで和紙の可能性を探る。

「このあたりの冬景色といえば、楮の黒皮剥ぎですよ。昔は、農家の閑散期の仕事としてみんなやってました。それで正月の餅代を稼ぐんです。楮を刈っていた鎌が電動ハサミになり、農家が総出でやっていたのが地元の高校生や大学生のアルバイトになり、少しずつ変わった部分はありますが、今も変わらない三隅町の風物詩です」

石州和紙は茶褐色を帯びた色合いと強靭さが特徴で、その歴史は奈良時代から始まったといわれます。

現在、日本の和紙作りは中国産の楮に頼ることも多くなっています。しかし、西田和紙工房では楮を育てるところから紙作りが始まります。土を耕し、枝を刈り、皮を剥いで、煮て、叩く。自分たちが作るものの材料を、当たり前に自分たちで作っているのです。

「うちではトロロアオイも地元と国内(茨城・埼玉)で穫れるものを使います。しかもトロロアオイは硬水だと粘りが消えやすくなるので、軟水である地下水や伏流水を使っています」

紙のもとになる繊維を、水の中で均一に広げてくれるトロロアオイ。厚みや手ざわりを全体で揃え、ムラのない美しい紙を漉くために欠かせない素材です。古来から続くこの製法を継承している日本の和紙工房は、実は本当に希少なのです。

破れず、千切れない。作りかたに隠された強靭な和紙のひみつ

古くからの製法を守り、石州和紙作りをつづける西田さん。そのものづくりは、KITTE大阪の「石見銀山 群言堂 暮らしの旅へ」のインテリアにも見ることができます。

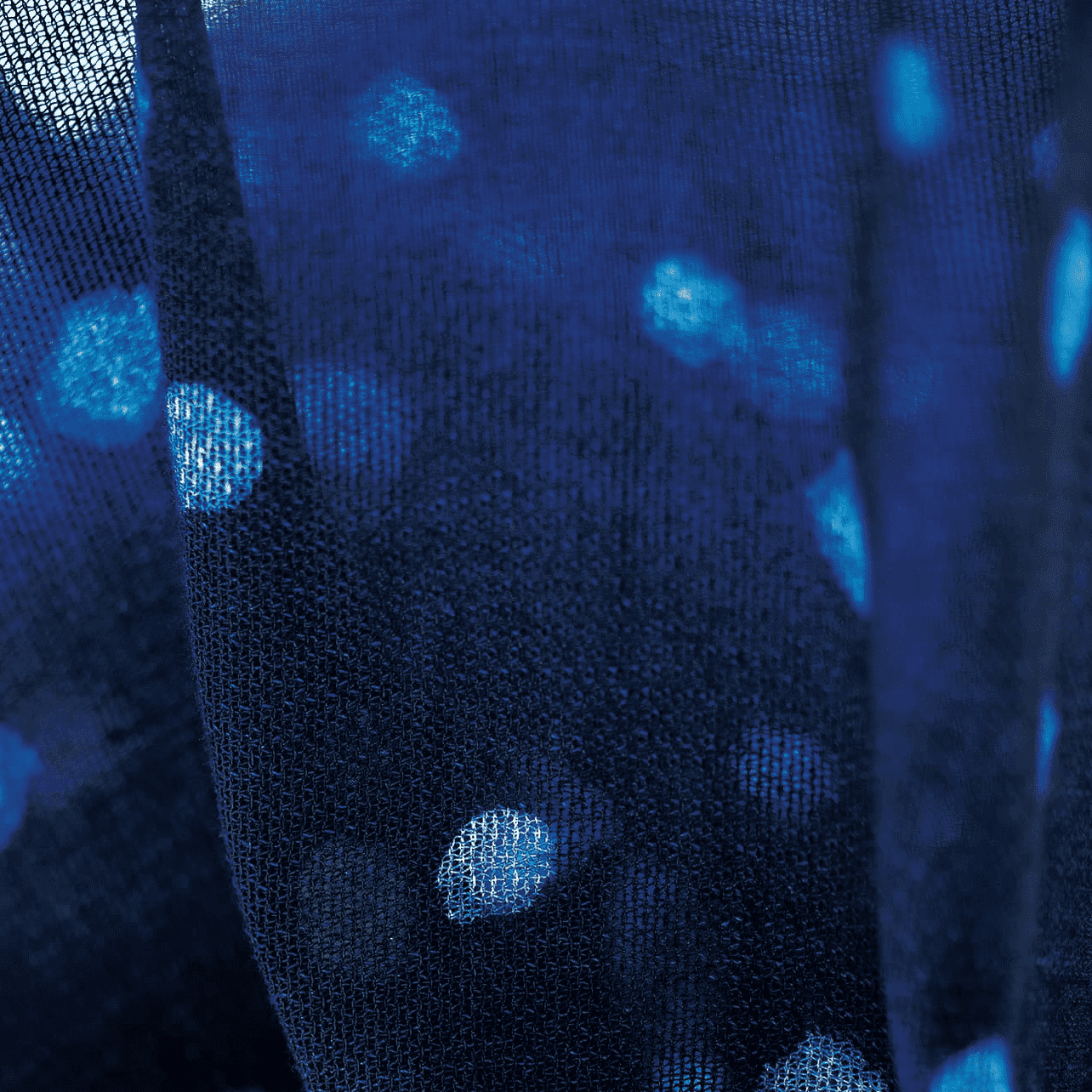

店内レジ周辺の、青々とした山陰の山並みが美しい藍染の壁紙。一枚の大きな絵として継ぎ目が目立たないよう、計算された染めに名工の技が光ります。そのほかにも自由な発想で使えるもみ紙、和紙の風合いが感じられるクッション、石州和紙の強靭さがわかるフロアマットといった商品の数々から、西田さんが考える今の暮らしにあった石州和紙の使いみちが伝わってきます。

西田さんのものづくりをとおして、私たちは和紙が簡単に破れたり千切れたりしない強い素材であると知りました。

和紙が強い素材とは、どういうことでしょうか。

石州和紙は、とくに楮の使いかたに特徴があります。通常、和紙は白さを際立たせるために楮の外皮をすべて剥ぎますが、石州和紙はあえて甘皮を残します。そうすることで破れにくく、強くなるのです。

「昔から石州和紙の作りかたは変わっていません。ただ昔は一番外側の黒皮も多く残していたので紙がもっと茶色かった。白くてきれいな紙が求められるようになって、残す黒皮の量は減りました」

残った皮は釜で煮出してから、細かなチリやスジを取り除きます。その後、水とトロロアオイと一緒によく混ぜ合わせて、簀桁(すけた)という道具を使って流し漉きをします。流し漉きは薄い紙を作るのに向いた技法で、簀桁を動かしながら薄い紙を漉く流し漉きは、日本で生まれました。

用途によって和紙の大きさや厚みを変えるのに機械は使いません。すべて職人の経験と熟練の技で作り分けています。

石州和紙は加工の過程にも、強さの秘密があります。

出来上がった和紙をしっかりと揉んで、揉みじわを作り、柿渋を塗り込んで、重ね合わせます。そうすることでツヤっとした光沢と、ほかの素材にも劣らない強靭さが実現するのです。

400年前の文化財を下支えする、日本一強い石州和紙

そうした石州和紙の強さが生きるのが、西田さんが長年携わる文化財修復です。西田和紙工房ではこれまで30年にわたり、二条城を中心とした京都の寺社仏閣に、文化財修復用の石州和紙を納めてきました。

これらの寺社仏閣では、数十年から100年に一度、文化財保存のために襖や障壁画(襖絵)の張り替えがおこなわれます。二条城の障壁画は寛永3(1626)年に徳川家光による創建時に作画されたものが2000枚以上現存し、昭和47(1972)年から京都市文化市民局の事業として張り替えが始まりました。その作業は現在もつづいています。

襖は、木の骨組みに紙を何層にもわたって貼り重ねます。障壁画は幾重にも重なった紙の上に描かれているのです。西田和紙工房が作る強靭で丈夫な和紙は、その下張りとして1層目から4層目に使われています。縦張りと横張りと互い違いに貼ることで襖としての強度はさらにあがります。

「うちは長いこと和紙を納めていますけど、納めた和紙がすぐに使われるわけではありません。表具師さんが言うには、漉いたばかりの紙は“暴れる”んだそうです。納めた和紙は2年、3年と寝かせてから使われています」

西田さんが京都の表具師に頼まれて、文化財修復用の和紙を納めるようになったのは、西田さんが30代後半のころ。紙漉き職人になってから10年ほどが経っていました。

「一生の長い仕事になるけどやらないかと誘われましてね。こうした和紙を生かす道があるのかと気付かされました。襖の下張りですからもちろん表からは見えません。だけども、文化財を下支えするやりがいのある仕事です」

光る障子や電飾、自動車の座席シートまで。繊維があれば何にでもなれるから、和紙はおもしろい

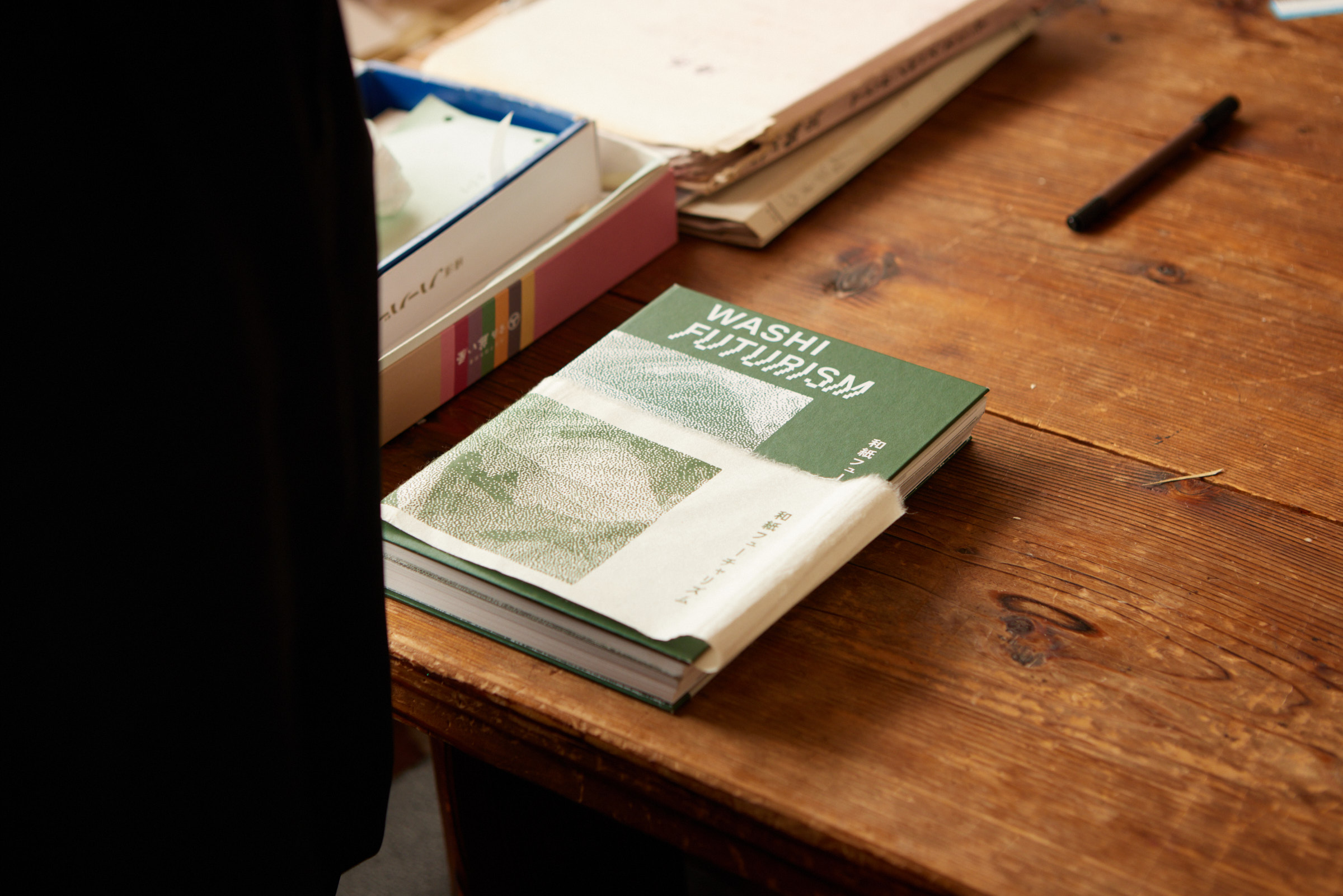

「それから、僕にとってはデザイナーやクリエイターとの出会いも大きかったですね。昔、島根でデザインウィークというのに参加して、デザイナーと呼ばれる人たちの仕事を知りました。それで、こういう和紙の生かしかたもあるのかと驚きました」

自由な発想で和紙を扱うデザイナーたちに触発された西田さんは、東京の和食チェーン店のオーナーに頼まれて、初めて和紙を藍染めしました。内装に使う壁紙を藍で染めたほか、和紙を使った置物も制作しました。

そのころから和紙を使った新しい試みをしたいと、さまざまな人が西田さんを訪ねてくるようになりました。

「自分の発想というよりも相手から投げかけられて、できるかわからんけどやってみようか言うて始まります。そのおかげで、おもしろいもんがたくさんできました」

海外のデザイナーとのコラボレーションも、そうして生まれたもののひとつです。2023年・夏、三隅町に3ヶ月滞在した海外のデザインデュオは、和紙文化の奥深さに触れ、西田さんに光る和紙の制作を依頼しました。彼らは西田さんに作ってもらった炭素繊維が漉き込まれた和紙を使って、紙そのものが光る障子や電飾を作っているそうです。

「繊維があるものであればなんにでもなれるってところが、和紙はおもしろいですね。和紙でなにかしたい人がいるんなら、私は力になりたいと思います」

儲けになるかどうかよりも、おもしろいと思えることを大切に挑戦をつづけてきた西田さんは、自動車メーカーと共同でケナフやパルプを漉き込んだ車の座席シートの開発に取り組んでいます。

木や土といったそのほかの自然由来の材料と比べても、紙の変貌っぷりは目を見張るものがあります。相手に合わせて如何様にも姿を変えられる紙だからこそ、どんな願いも叶える可能性を秘めているのかもしれません。

若者たちと、和紙の用途を新たに開発

そうした石州和紙の可能性を信じてか、西田和紙工房には何人もの若者が、職人として集まり育っています。ここでは外部からの開発やコラボレーションの依頼は、新人もベテランと一緒になって制作に取り組みます。工房全体がひとつとなって和紙の可能性に取り組むのです。

西田さんの息子・勝さんは西田和紙工房へ入って10年が経ちました。今、勝さんは、とあるデザイン事務所からの投げかけで、これまで廃棄されていた楮の芯を使った和紙作りに取り組んでいます。

また西田和紙工房で育った職人のなかには、石州和紙の世界から飛び出して、京からかみの職人になった人、現代美術家になった人もいるようです。

「職人として生きていきたい人もいれば、和紙作りの技術を使って次のステップに行きたい人もいる。自分のやりたいようにやってもらったらいいと思います。でも、そんな気持ちになったのは、ほんの12、13年前です」

それまでの西田さんは弟子を一切とらず、自分の代で工房を終わりにするつもりでした。そんな西田さんの気持ちを変えたのは、たまたま工房へ入ったひとりの若者でした。

「3ヶ月、1年、3年と一緒にいると、どんどんと成長していくでしょう。みるみる上達していく様子を直近で見て、なにより自分自身が元気をもらいました。若い人たちは和紙はこうあるべきだという固定観念がないから、可能性を見つけてどんどん新しいことをやってくれます」

石州和紙の技術で新しい可能性を探りつづける職人が考える、和紙作りのこれから

石州和紙の伝統を守りながら、時代に即した試みにも柔軟に乗る西田さん。

今回、「石見銀山 群言堂 暮らしの旅へ」でも取り扱うクッションとフロアマットは、どういった経緯で生まれたのでしょうか。

「クッションもフロアマットも、昔からありましたよ。座布団がクッションに、陣張(じんばり)がフロアマットに、呼びかたが変わっただけで、昔から私たちの暮らしのなかで使われてきたものです。昔からB品や使わなくなった和紙は、柿渋を塗って貼り合わせて自分らが使う陣張に使ってきたんですよ。今も小さな和紙でも捨てずに使い切っています」

昔からあったものを、今の暮らしにあうように作り変える。

その過程での新しい出合いを、西田さんはいつも楽しんでいます。

「柿渋のクッションはうちの商品としてもともとありましたけど、群言堂さんと藍色と墨色のクッションも作るのに、なかなか上手くいかずに手こずりましたけど、はなからできんとはあまり思わない。なんでもやってみるか、とおもしろがっています」

石州和紙作りの技術を使った新しい可能性を探りつづける稀有な職人は、和紙作りのこれからについて、こう話してくれました。

「実は、日本でいちばん和紙の種類や技法が豊富だったのは平安時代です。僕らが見ても、どうやって作ったのかわからない和紙がたくさんありました。用途が少なくなることで技術は廃れ、作り手も減ってしまいます」

「50年ほど前は日本全国で800軒あった和紙作りの工房が、5年前には200軒以下になりました。1年とおして紙を漉いている工房は、もう150軒もないでしょう。和紙存続の危機は、そういうところまできています。これからの職人は、和紙作りの技術を守りながら、技術を活かした新しい用途も創っていくことが仕事になるかもしれません」

可能性を探りつづけることで、石州和紙が次世代までつづくように願う西田さん。

今日も新しい出合いに刺激をもらいながら、和紙の使いみちを広げています。