天を目指して真っ直ぐに伸びる木。雷を受けた跡を残す木。となりの木の重みを受けて大きくしなる木。地面に根を張る木は同種だとしても、どれひとつとして同じではありません。その姿かたちや表情の豊かさは、私たちにやすらぎをもたらしてくれます。

工業製品としての木工品は木の特徴を生かしたつくりで、かつ使いやすさを実現することに良さがあります。そのためそれぞれの木がもつ個性は弱められるのです。

木が本来もつ表情の豊かさと、工業製品としての使いやすさ。そのあいだの道をひたむきに進む木工職人がいます。

可変性が加わったユニークな木工家具

hirven woodworks(ハーベン・ウッドワークス)の沖原昌樹さん。

大きく欠けの入ったランプシェードに、節くれだった器。ときによそでは捨てられてしまうような木の「欠陥」ともいえる箇所も、それぞれの木がもつ個性と捉えて表情豊かな作品に仕上げています。その一方で、沖原さんは木肌を整えた作品も作っています。

1984年山口県柳井市出身。島根県浜田市の木工所で10年働いたのち、2022年に独立。現在は、浜田市弥栄町でhirven woodworksとして活動する。

群言堂ではhirven woodworksのランプシェードやトレイテーブル、手鏡などを取り扱っています。

分解ができて持ち運びもしやすいトレイテーブルは、天板もリバーシブル。手鏡はその名のとおり手に取って使えるほか、台座にセットすれば高さが2段階に変わる鏡台になります。

そして今回、木肌を整え使いやすさを究めながらも木の豊かな表情も残す、hirven woodworksの真骨頂として生まれたのが「階段だんす」です。沖原さんの素材への向き合い方、ものづくりの姿勢に心を動かされ、暮らしに寄り添う家具として私たちは「階段だんす」を共同開発しました。

長く愛される日本らしい家具をつくる

家具をつくるという挑戦。

ライフスタイルブランドとして長年ものづくりをしてきた私たちも、家具を一から作るのは初めてのことでした。だからこそものづくりの姿勢に近さを感じるhirven woodworksと、今の日本らしい家具を作ろうと考えたのです。

群言堂から「長く愛される日本らしい家具を一緒に作りませんか」と声をかけられたときのことを、沖原さんはこう振り返ります。

「最初は驚きました。僕が作っているのは北欧家具をベースとしたもので、はじめは“階段だんす”と聞いてもすぐにイメージが浮かばなかったんです。だけど長年愛用できるものを作ることはふだんから心がけていますし、日本らしい家具を作ることにも興味が湧きました」

沖原さんの作り出す家具はどれも木そのものの良さが目を引くシンプルなデザインで、暮らしに馴染むことを目指して作られています。そうした家具の数々は、どのような場所で生まれるのでしょうか。

良いものを作るための、良い道具と心地いい空間

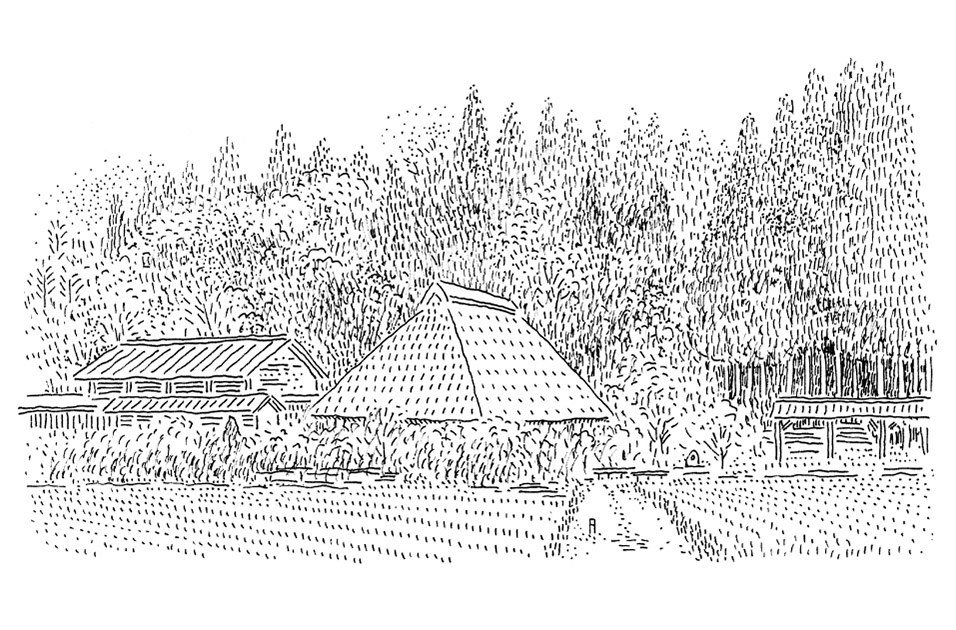

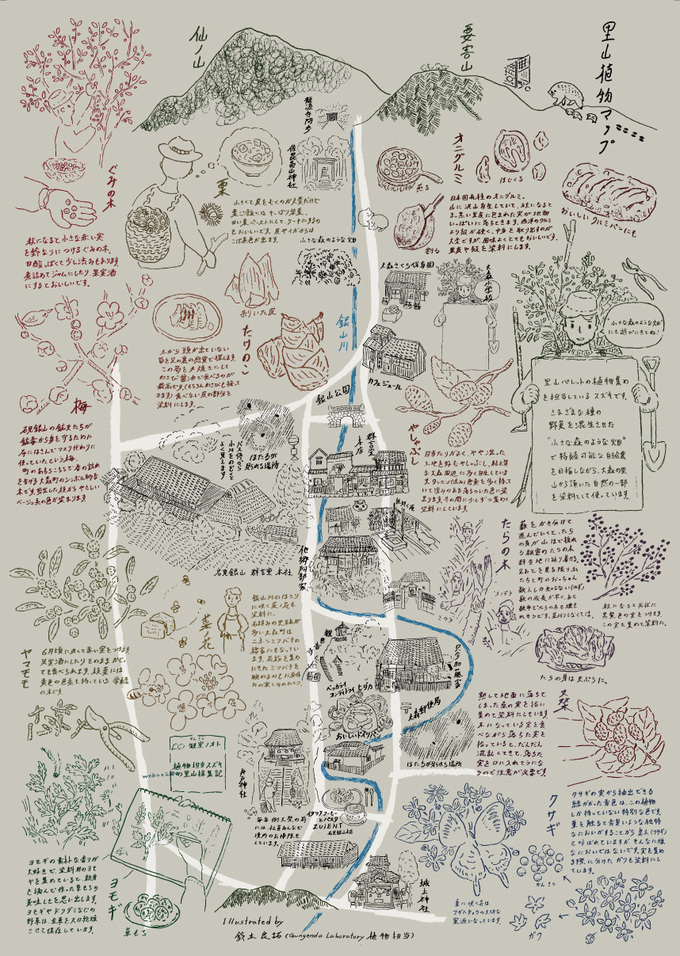

hirven woodworksがあるのは、島根県浜田市弥栄町(やさかちょう)。弥栄町は市内の山間部に位置し、標高の高さから林業が盛んな地域です。弥栄町では種類豊富で良質な木材が一年をとおして手に入ります。沖原さんは木工所の敷地の一角を借り受け、自らの手でリノベーションした工房と事務所で作品を作っています。

沖原さんが使う道具は、小さな工具から大きな機械に至るまで銘品ぞろいです。ひとりで営む工房としてこれだけの道具が揃っているのはめずらしいかもしれません。どれもしっかりと手入れが行き届いています。

hirven woodworksを立ち上げてすぐ、沖原さんは目指す木製品を作るための工具や機械は自分のこだわりに適う一流と呼ぶにふさわしいものを取り揃えました。

「当初、妻からは『それよりも仕事して!』と怒られました(笑)。けれども環境が整っているからこそ、良いものが作れると思うんです。名人と呼ばれるシェフが一流の包丁や鍋を使うように、僕も良いものを作るために工具も機械も良いものを使っています」

また沖原さんは、こうした道具をただ作品を作るためのものとは考えていないようです。

「道具は木と僕とをつなぐ仕事のパートナーでもあります。僕はお客さんにただ美しいものをお届けできればそれでいいとは思っていなくて、作り手がどういう空間でどういったものを使ってものづくりをするのかも大事にしたいんです。だから集中してものづくりができるように、活力が得られる空間を作っています」

十数年かけて自分のスタイルへたどり着く

大学進学を機に一人暮らしを始めた沖原さんは、身の回りのものを揃え出したことがきっかけで木工家具に興味をもちました。大学卒業後は家具職人を目指して飛騨高山にある木工の学校へ入学。技術は習得しましたが理想とギャップを感じて一度は木工の世界から離れました。しかし木工への憧れは止みがたく、あらためて木工職人としての道を探り始め、島根県浜田市にある組子細工の木工所と出会います。

10年かけて組子細工の技術を習得した沖原さんは、その年月でなにより木に対する愛着を深め、同じころ浜田市内にある別の木工所ともつながって、働いていた木工所に無かった木工旋盤の技術をも習得してゆきます。

「そのころから自分の作りたいものが組子細工のほかにあると気づきました。それで独立を目指して事業継承できそうな工房を探していたところ、縁あって今の場所に工房を開くことになりました。今は木材の買い付けからお客様への納品まで、ひとりでやることも充実していて、お客様の顔を思い浮かべながら楽しく作っています」

今の暮らしに馴染むかたちを目指して

沖原さんが木工職人として十数年かけて培ったわざとものづくりの姿勢は、今回、群言堂と共同開発した階段だんすにも見てとれます。

階段だんすは箱階段、箱箪笥(たんす)とも呼ばれ、江戸時代初期に関西の町屋を中心に広まったといわれます。完全な二階建てではなく中二階の町屋も多かったため、階段にも収納にも使える階段だんすが活躍したようです。お客様をお迎えするスペースに置かれたことから装飾的な美しさも重視されました。

「製作にあたって大森町に現存する階段だんすを見てまわりました。階段だんすはその家の人の動きに合わせて作られた完全オリジナルな家具なんですよね。今回は一つひとつをオリジナルにすることは難しいけど、このかたちならではの役割は残したいと思いました。そのうえで今の暮らしにあった軽やかさも出せたらと」

沖原さんがとくにこだわったのが階段だんすの使い方、そして家具としての見せ方です。

階段だんすが空間を仕切り、使いやすさを生む

階段であり箪笥でもあるこの家具は、階段としての幅、たんすとしての奥行きが深くとられています。しかし引き出しに使うには深すぎてやや使いにくいことが課題でした。そこで沖原さんが提案したのが「階段だんすを部屋全体の間仕切りとして使う」アイデアでした。

「本来は壁に寄せて使いますが、この階段だんすは両面から使う仕様としました。それによって引き出しが深くなりすぎる問題は解決しました。さらに収納を重視した面、見せる収納を意識した面と、それぞれの面の特長によってたんすの両側に広がる空間の使い分けもできます」

収納を重視した面は居室や寝室としての空間を想定し、クローゼットを大きく取りました。クローゼットの中にはカバンを置くための棚も設置。すべての角を丸く落として、家具の角で衣類や小物が傷つかないよう配慮しました。

また見せる収納を意識した面では飾り棚の開き戸に透明ガラスを使用することで奥まで見通しが良くなっています。もしかすると使っていても気づかないような、そんな些細な工夫によって使いやすさは生まれるのです。

意匠の美しさと触れて感じる楽しさと

沖原さんの技巧が際立つのはクローゼットの表面。そして階段部分の意匠です。

クローゼットの扉にはサクラ、ブナ、トチ、ナラなど山陰地方に根付く7種類の木が、沖原さんが磨いた建具職人としてのわざによって美しく組み合わされています。

階段部分の3段目から4段目には、滑らかなカーブを描くチェスの駒のようなフォルムの支柱も立っています。沖原さんが得意とする木工旋盤で削り出された柱です。

「『木工旋盤の良さが出るところがあってもいいよね』と群言堂さんが言ってくださったので、飾り棚に遊び心を加えるつもりで作りました。ほかの階段だんすにない魅力が生まれたと思います」

素材としての木の面白さを熟知する沖原さんは、手触りにも一手間を加えています。

部屋の中心に据えても成り立つこの階段だんすは、底面以外のすべての面が表面です。家具としての見せ方を意識して、踏板は鉋(かんな)を用いて風合いを出しました。

さらに飾り棚の棚板には、一部、欠けの入った木材も使っています。

家具の良さは使いやすさと美しさだけじゃない。長く使うにふさわしい愛着のわくポイントも備えているのが、実にhirven woodworksらしいといえます。

「どこから見ても成り立つ家具にするのは苦労しましたけど、いろいろな工夫ができて楽しかったですね。実は最初に作った階段だんすと、次に作ったものでは作り変えたところもあるんです。大森町でのリサーチから得た“ケンドン式”、あるいは“上げ落とし式”と呼ばれる仕掛けを仕込んだ戸もあります」

随所に遊び心と工夫が散りばめられた階段だんすは、群言堂本店とKITTE大阪店で実物を見ることができます。お近くの方はぜひ店頭で触れて、沖原さんの“遊び心”を実感してみてください。

木が歩んできた物語をそのまま伝える

ものづくりをするとき、沖原さんはそれぞれの木がもつストーリーごと私たちへ伝えようとしています。

幹の中心に向かって深く入った割れ目も、ごつごつとした節も、木が長年かけて作ってきたかたちのひとつ。沖原さんは材料である木の豊かさ、面白さについて語ります。

「木は本当に一つひとつ違います。僕が作りたいのは、木そのものがもつ面白さが伝わる作品です。だからよそでは薪として燃やされてしまうような端材や木っ端も使いたいんです」

森に生えている木を林業従事者がチェーンソーで伐採し、運ばれてきた木を製材所が切り揃え、それを使って木工作家がものづくりをして買い手へ届ける。一連のストーリーをお客さんにもなるべくそのまま届けたいと、チェーンソーで切られた跡をあえて残した作品も作りました。

沖原さんにとってはチェーンソーの跡も、その木が育んだ物語の1ページなのです。

「きれいなものを作ろうとはあまり考えていません。木そのものの魅力が生活に馴染むように少し手を加えて、これがあると癒される、そんな暮らしの風景になるものを作れたらと思っています」

とにかく木が好き。

それが自分の強みだと話す沖原さん。

それぞれの木がもつ特有の表情に魅せられて、今日も木と向き合っています。

hirven woodworksさんの商品は、ただいまこちらの店舗でご覧いただけます

〈気持ちも上がっていくタンス/トレーテーブル〉

・石見銀山本店

・暮らしの旅へ KITTE大阪店

〈手鏡〉

・暮らしの旅へ KITTE大阪店

・KITTE丸の内店