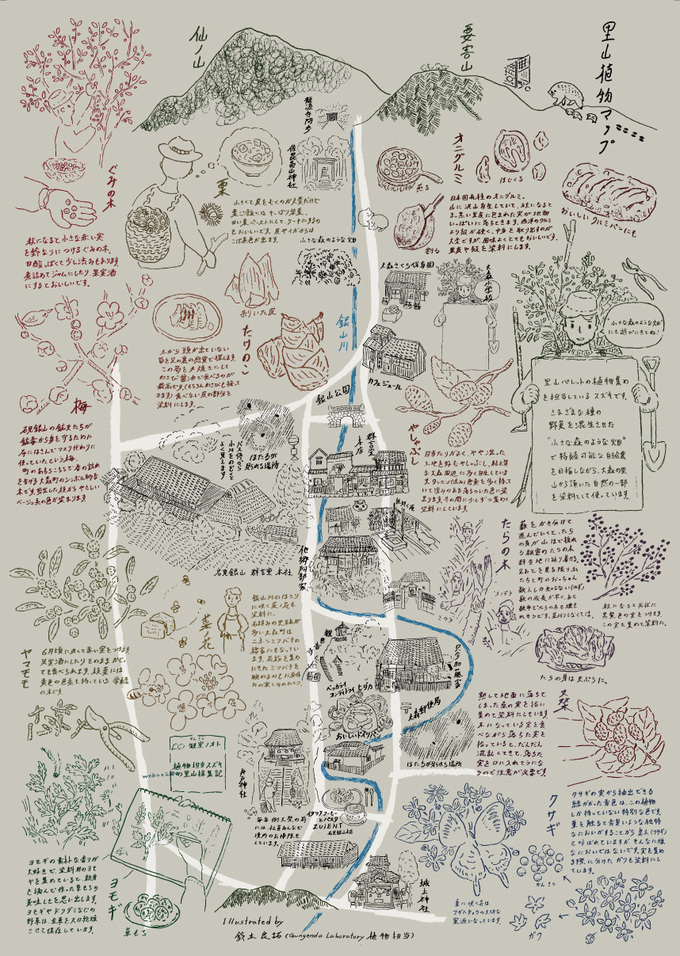

心はずむ着心地で愛され続ける、群言堂のロングセラー「綿ウール二重織」のこと。

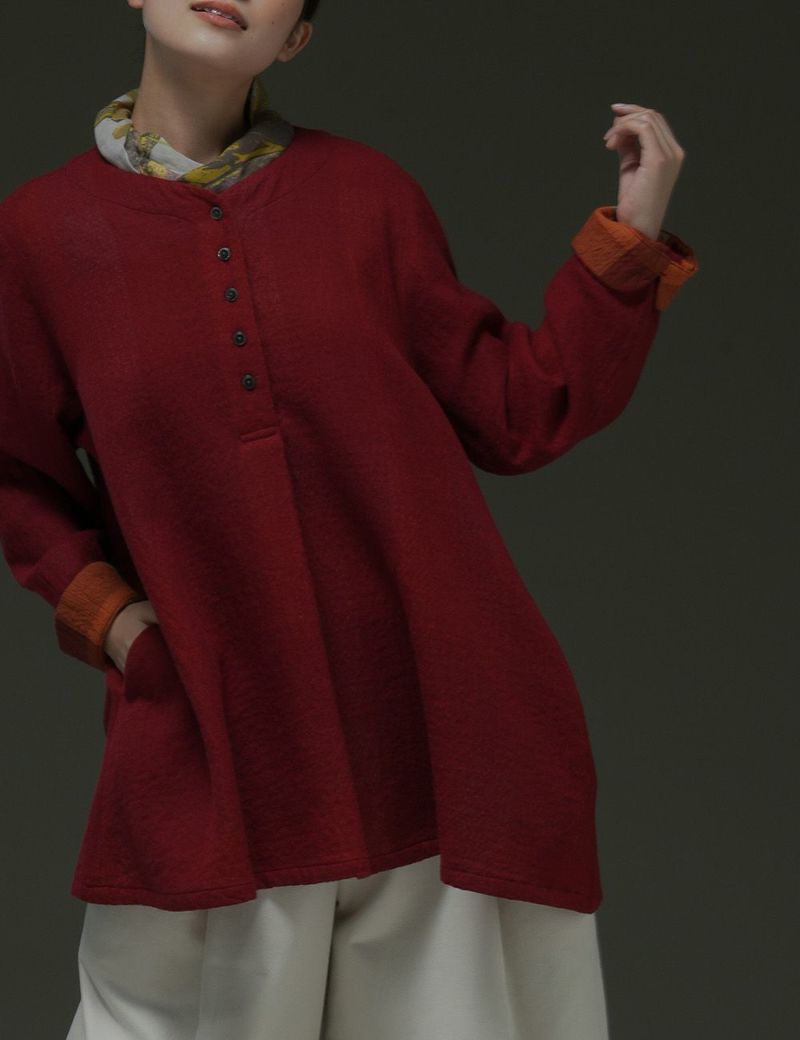

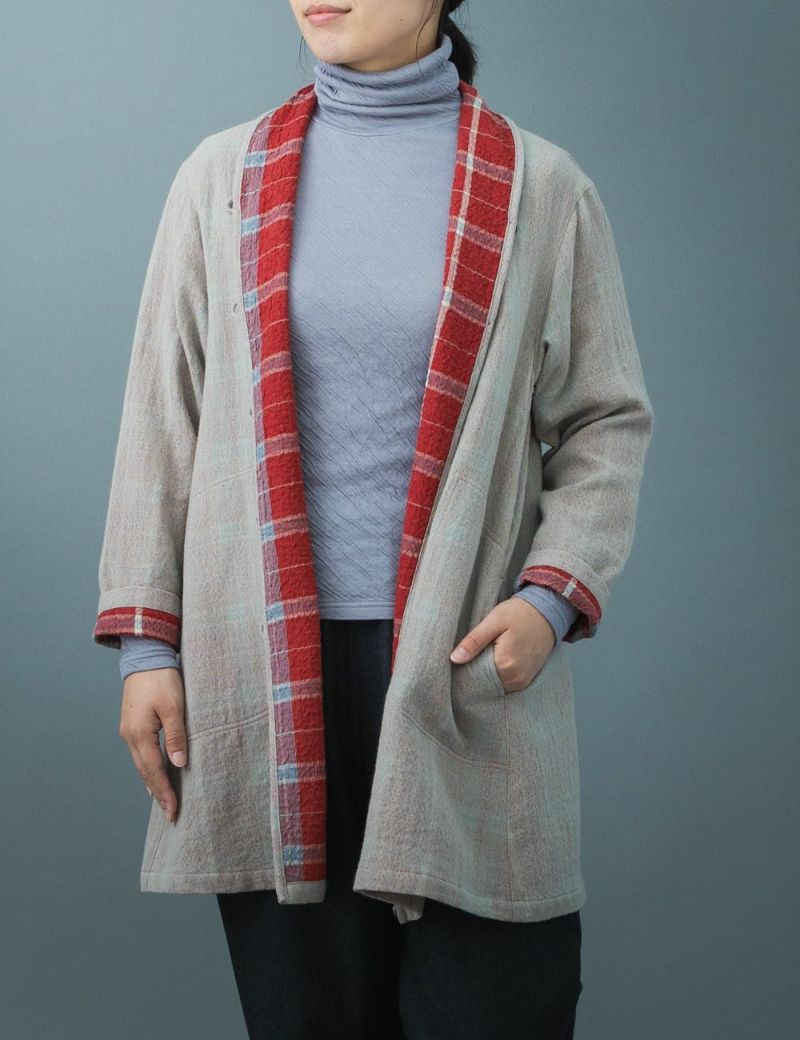

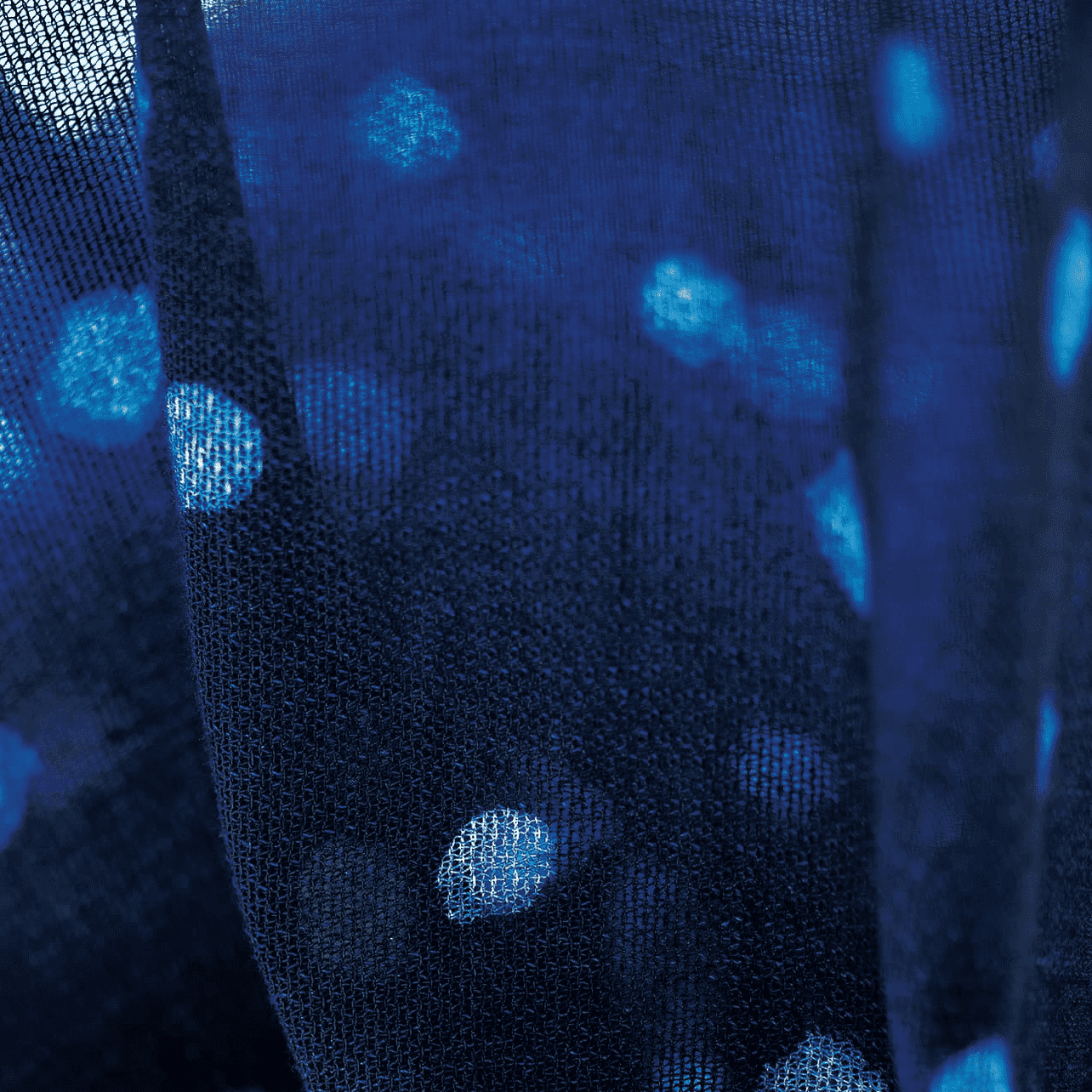

表から見れば、ふんわり甘織りの無地ウール。裏を返せば、ポコポコと波打つような風合いが肌に心地よいコットン生地。それが、群言堂の秋冬素材としてもう15年以上もロングセラーを続けている「綿ウール二重織」です。

軽くやわらかであたたかな風合いはもちろん、毎シーズンごとにデザインされる、裏のコットンの色柄も人気の秘密。袖口や襟元、裾からちらりと見えるこの柄が、着こなしのスパイスとなってくれて、まさに群言堂がめざす「からだも心も元気になれる衣」に欠かせない存在です。

この生地の風合いは、ウールと綿の縮絨率の違いから生まれています。織り上がったばかりの生機(きばた:風合い出し加工をほどこす前の状態)は両面フラットな状態ですが、これを一定時間湯洗いにかけると、ウールの繊維が縮むと同時に毛羽が開いて、糸がふんわりとふくらみます。一方コットンはウールほど縮まないために、ポコポコとした凹凸が生まれ、その隙間が空気層を抱え込むのです。

普段のお出かけはもちろん、自然散策に足を伸ばすような活動的な場面にもぴったりで、少し空気が冷たくなる時期から重宝すること間違いなしの実力派です。

ウールの扱いに長けた、尾州という土地柄。

この「綿ウール二重織」の生産を担ってくださっているのは、愛知県一宮市を拠点とする東伸さん。1973年の創業以来、チャレンジ精神にあふれた布づくりに取り組んでいる産元(さんもと:アパレルメーカーの要望に応えてテキスタイルの企画を立て、ふさわしい糸選びから染め、織り、風合い出しの後加工まで、各工場の指揮をとる総合窓口のこと)さんです。

東伸さんが会社を構える一宮市は、世界有数のウール生地産地に数えられる尾州(愛知県西部と岐阜県東部にまたがるエリア)の中心地。尾州とは、かつての「尾張国」の通称で、木曽川が流れる肥沃な濃尾平野は、古くから養蚕や綿栽培も盛んに行われた織物産地でした。そんな尾州でウール生地製造が栄えたのは、明治期に入ってから。それ以来、尾州はウールの扱いに長けた産地として不動の地位を築いています。

東伸さんは、そんな歴史ある産地で、ウールを主軸に据えつつも、麻や綿も使ったり、さまざまな風合い加工に挑んだりと独自の創意工夫を重ねてきました。群言堂の「綿ウール二重織」のクオリティもまた、その創意工夫に支えられています。

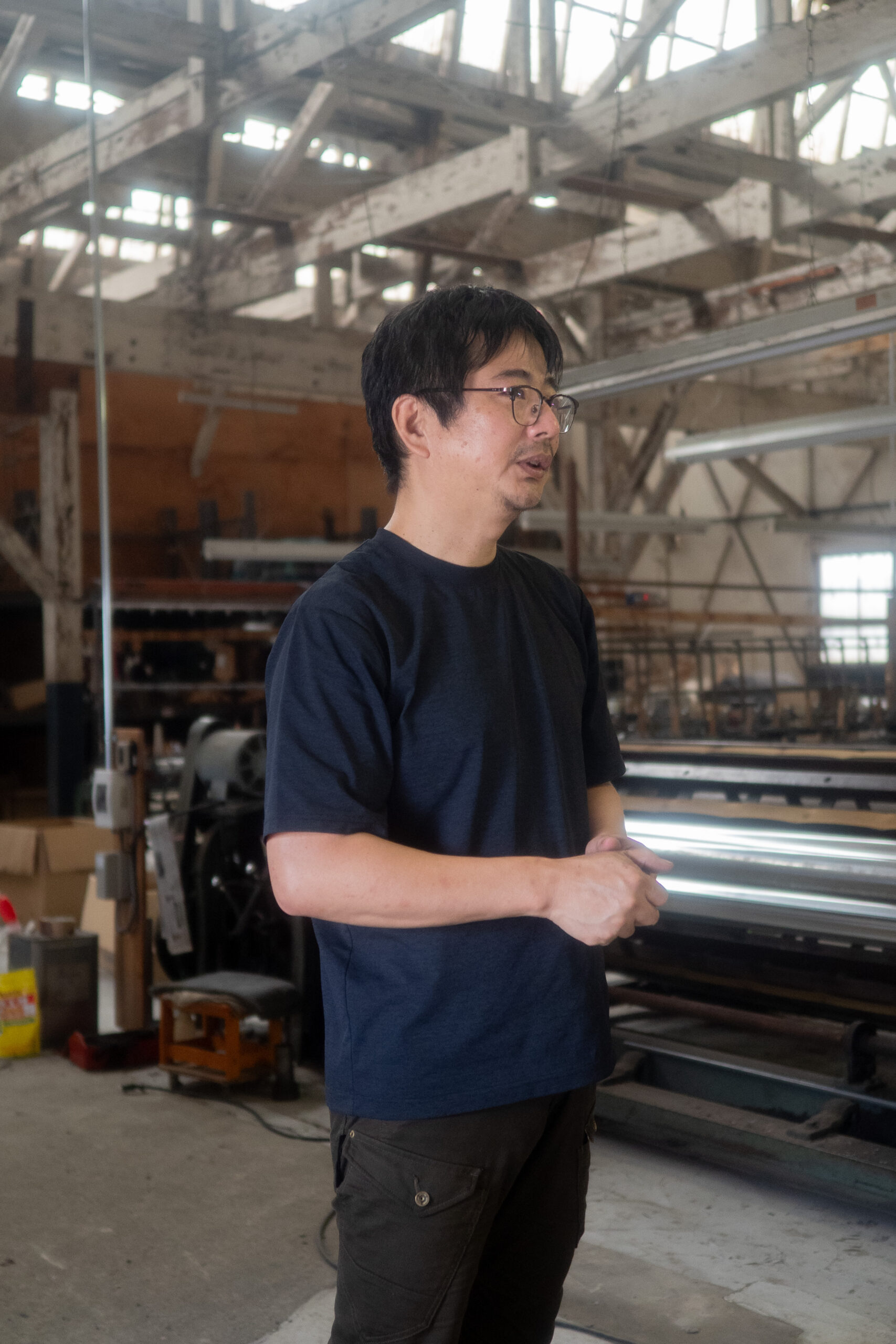

「僕はやっぱりものづくりが好きなんでね。新しいことにトライして失敗したこともあるけど、その失敗から、また次のアイデアが生まれたりもする。そんなことの繰り返しです」と話すのは、会長の山内義治さん。聞けば、ご実家が織物工場を営む環境で育ち、小さい頃から工場が遊び場だったとか。「ガシャンガシャンという織機の音が子守唄みたいなもんやったよね」とありし日を振り返ります。

同じ生地が手に入るのは決して「あたりまえ」ではないということ。

実はこの「綿ウール二重織」、これまでに何度かつくり手が変わっています。さかのぼれば始まりは2009年ごろ。ウールに慣れた尾州産地の産元さんと組んでつくった「綿ウール二重織」が大人気を博したのですが、残念なことにご担当者がご病気で退職されて継続が困難に。次は別の産地に依頼してみたものの、慣れないウールの扱いに生産が難航するなど、さまざまな事情が重なってこれも継続を断念。そこで再び尾州に舞い戻り、「あそこならきっと」と白羽の矢を立てたのが東伸さんでした。こうして2011年から東伸さんとのものづくりが始まり、布のクオリティも安定したものになったのです。

しかし繊維産業を取り巻く現実が厳しいことは尾州も同様で、数年前、東伸さんの外注先だった織物工場がついに廃業を選択。東伸さんは別の織物工場を確保する必要に迫られました。

山内さん

「そんな中で、一軒の工場が再開してくれることになってね。息子さんたちが継いどるけども、そこは長い間、自社生産はやってなくて外注してたから、最初は慣れなくて苦労したみたいですわ」

たくさんの方に関わっていただきながら続いてきた「綿ウール二重織」の生産。何度も途切れかけたものづくりの流れを、どうにか止めずにつないでこられた経緯を思うと、「ロングセラーは技術だけで叶うものではない」と改めて実感します。出会いのご縁、タイミング、そして何より関わる人々の情熱。どれが欠けても継続はむずかしかったでしょう。

眠っていた築100年の織物工場に、再び命を吹き込んで。

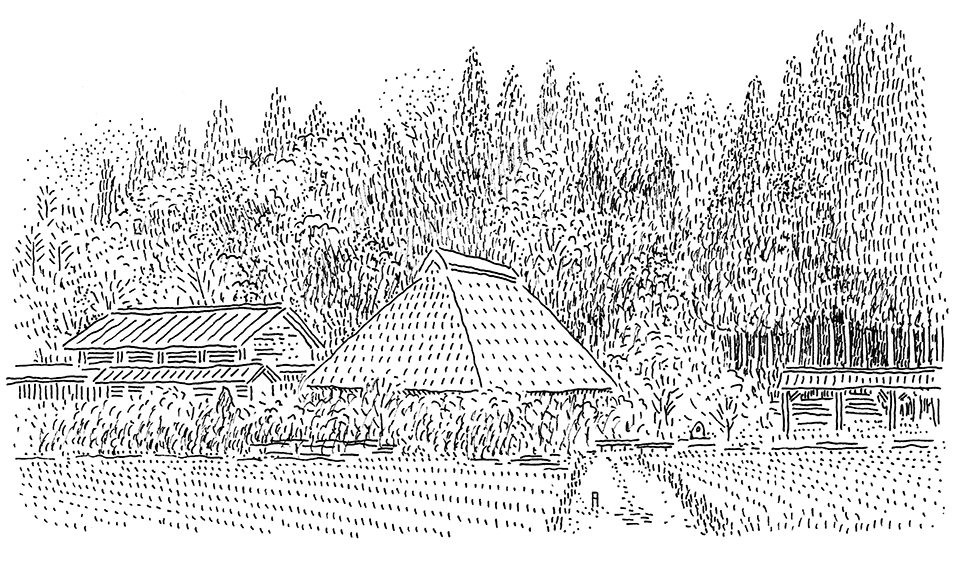

東伸の山内さんに案内され、私たちはその織物工場を訪ねてみました。「横貴繊維工業」と記された門柱の向こうに、織物工場のシンボルとも言えるギザギザの「のこぎり屋根」が見えます。

私たちを迎えてくださったのは、4代目社長の弟に当たる横山岳史さん。横山さん兄弟のひいおじいさんが興したこの工場は、最盛期には43台の織機が稼働していたほどで、工場の総面積は約400坪という広大さです。しかし繊維産業の景気が悪くなってからは機械を手放して外注に切り替え、工場は何年も空っぽになっていたそうです。そんな中で横山さんが一念発起して、織作業を再開したのが2022年のこと。コロナ禍の煽りを受けて廃業した機屋さんから古い織機を引き取り、手探りでのチャレンジが始まりました。

横山さん

「頼める外注先がどんどん減って、つくれない生地が年々増えていく状況に“やっぱり自社でも織らないと”、ってなったんです。でも、譲り受けたドビー織機やジャガード織機を移設するだけで2年かかってしまいました。工場内を片付けるのもペンキを塗り直すのも、全部自分でやりましたから、もう本当に大変でした」

「お前がやるんだ」と見えない何かに背中を押されるように。

とくに横山さんにとって忘れがたいのが、ジャガード織機の移設。天井高く経糸(たていと)を吊り上げながら糸の上げ下げをコントロールするジャガード織機は、相当な天井高のある場所でなければ設置すらできません。横山さんは、ある種、運命を試すような気持ちで移設に臨みました。

横山さん

「やっぱりね、工場を守っていく決意が揺らぎそうになったことは何度もありますよ。だから、もしこのジャガード織機が引っかかって設置できなければ、その時は諦めようと思っていました。もしかしたらそのまま廃業していたかもしれません。でもちゃんと入ったんです。尾州でもこんなに天井の高い工場はないと言われて、”ああ、これはお前がやれってことだな”って思いました。今までなんとも思っていなかったけれど、こんなに素晴らしい工場を残していただいたんだと改めて気づいて、まだ自分にもやれることはあるぞ、と」

そこから横山さんは、80代の大先輩の職人から技術指導を受けて織の仕事を習得。辞めていかれる方々の思いもバトンのように受け継いで、日々ものづくりに向き合っています。

産元としての目利き力やプロデュース力を持つ東伸さん。そしてその指揮を受け止め、機屋としてベストな仕事を追求する横貴繊維工業さん。今年も「綿ウール二重織」をお届けできるのは、このコンビネーションのおかげです。

ものづくりにおいて技術はもちろん大切ですが、同時に技術だけでは越えられない壁もあること。いざという時にものを言うのは「ご縁」や「思いの強さ」だったりすること。そんなことを改めて実感した今回の尾州取材旅行。私たちも、関わる人々のさまざまな思いを受け止めて、この先もこのぬくもりを、ロングセラーとして守り続けていけますようにと願うばかりです。