引っ越して1ヶ月が過ぎる頃には、なんとか普通に暮らせるぐらい、家に手を加えられた。

車を駐めるスペースも必要だったが、庭にはたくさんの木が育っていた。それらを真夏に移植するのは木にとって良くないことは分かっていたが、とにかく早く駐車場を作らなければならない。

植木屋でもないシロウトの僕が、大きな木を庭の別の場所に移植するのは一苦労だった。おそらく植物たちも生き抜くために苦労したことだろう。

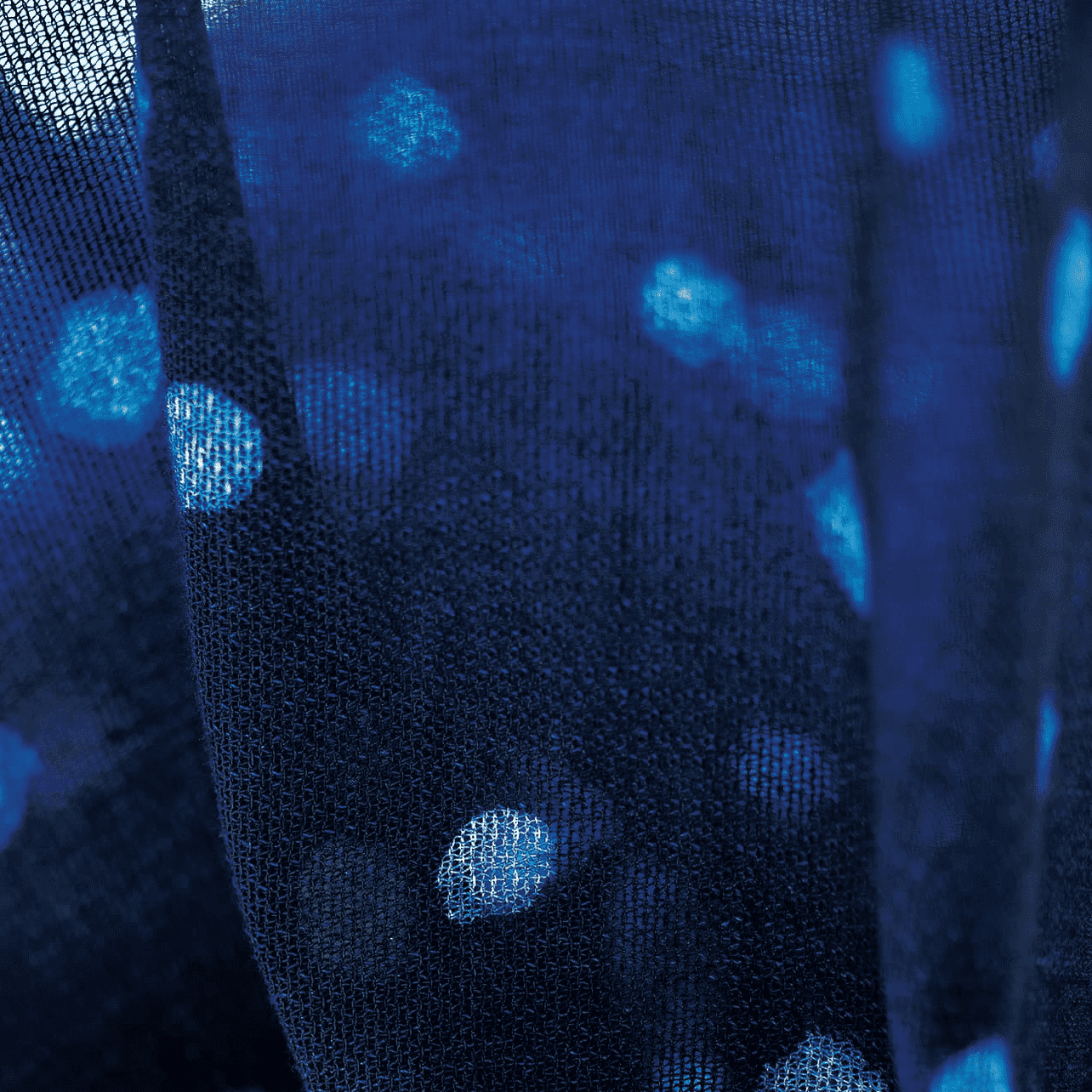

涼しい秋風が吹き始めると、ベニシアは庭に手を入れたくなってきたようだ。

彼女は買い物へ行くたびに、食材と共にハーブや草花の苗も買ってくるようになった。庭の中で木や庭石がない箇所を耕して、石を取り除き、せっせと花壇を作り始めた。

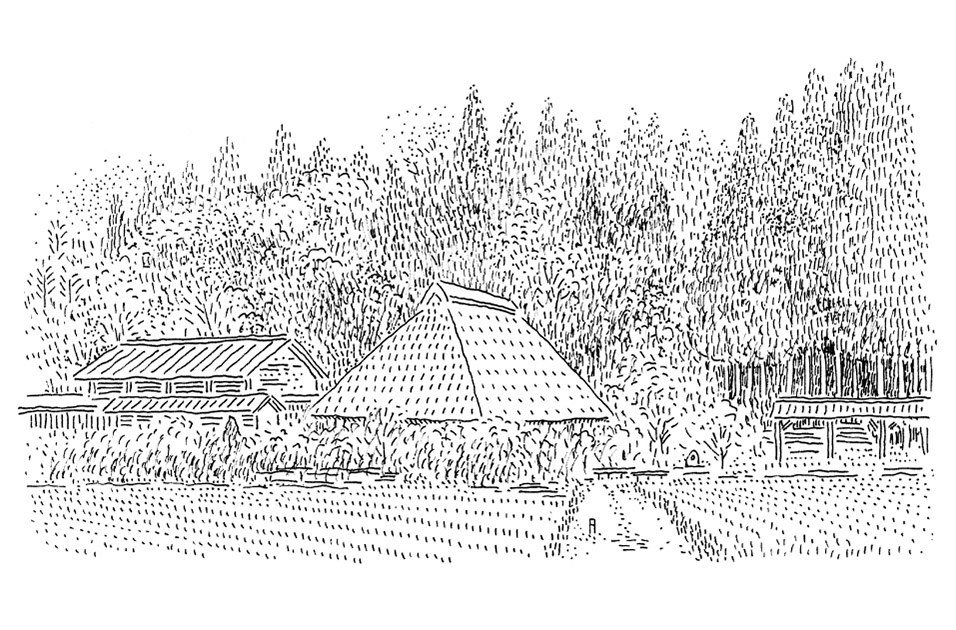

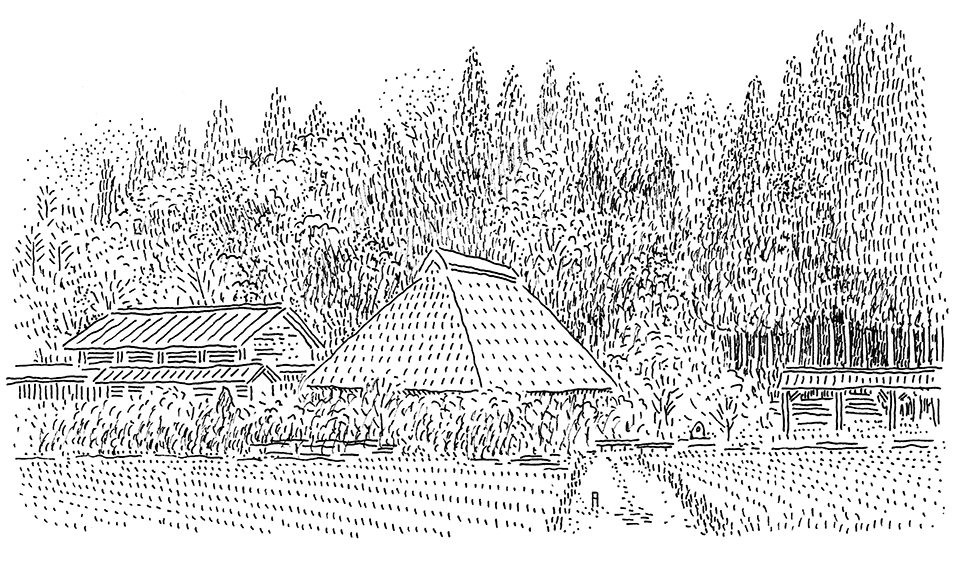

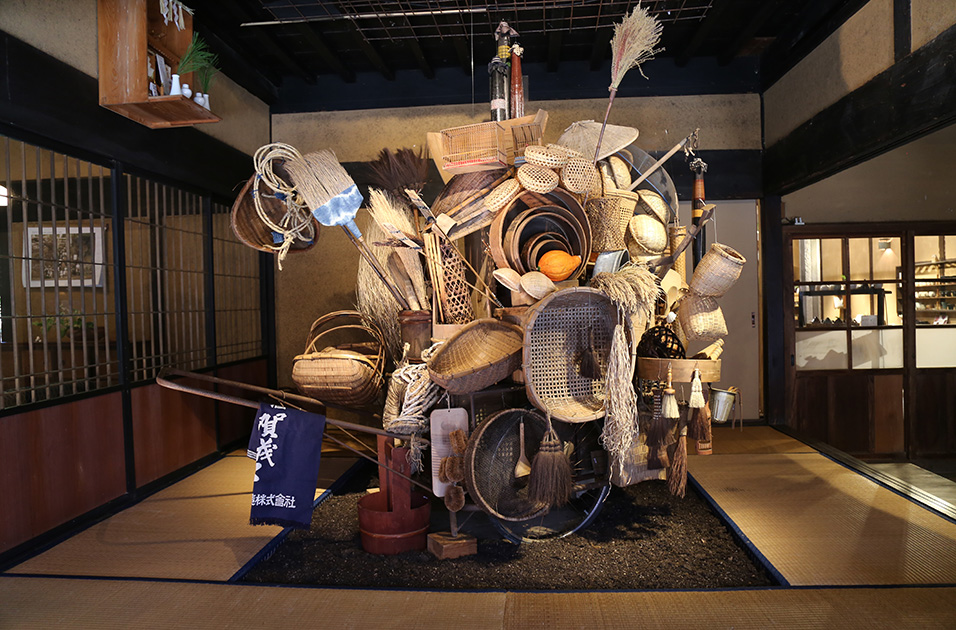

この家にはもともと、五葉松やモミジやツツジなど日本庭園の定番となる植木と、いくつかの庭石が配置された伝統的日本庭園があった。植木は数年間剪定されていなかった様子で荒れた印象だったが、手を加えれば立派な日本庭園に戻せるだろう。

ところが、ベニシアは子どもの頃から憧れていた英国風コテージガーデンを作りたいと言う。

「ここから向こうは、英国風にしてもいいけど、真ん中の日本庭園の部分は変えて欲しくないなあ」と僕。

黙ってやればいいのに「これから私はハーブとガーデニングを趣味にして生きます」とベニシアは僕に宣言して、断固たる決意で英国風コテージガーデンに取り組む様子だ。

ここは湿気が多い山裾なので、庭は青々とした大杉苔に被われていた。雨水は屋根から雨樋を伝い庭に流れ込む。それで雨が降るたびに、庭は池のようになった。

水はけが悪いので、ベニシアが英国風コテージガーデン作りに取りかかる前に、僕は庭の排水工事をしなければいけない。

庭のモミジが赤く色づき始めた頃、僕はホームセンターで塩ビ製パイプと枡、それにセメントと砂を買って来た。塩ビパイプを埋める溝を掘り、雨樋からの水を繋ぐ排水路をつくった。

また、庭の水はけがよくなるように、ドリルで1センチぐらいの穴をたくさん開けた塩ビパイプを庭のあちこちに埋めた。パイプの先は、庭の周囲の石垣の石の継ぎ目や側溝に突き出した。こうして作った排水設備の成果は予想以上で、庭が池になることはなくなった。

一方、僕は家の修理や工事なんか早く終わらせて、好きな登山を再開したいと思っていた。

ベニシアが庭に熱中してくれると、僕に「危険な山へは行かないで欲しい」と言わなくなるだろうと僕は予想した。

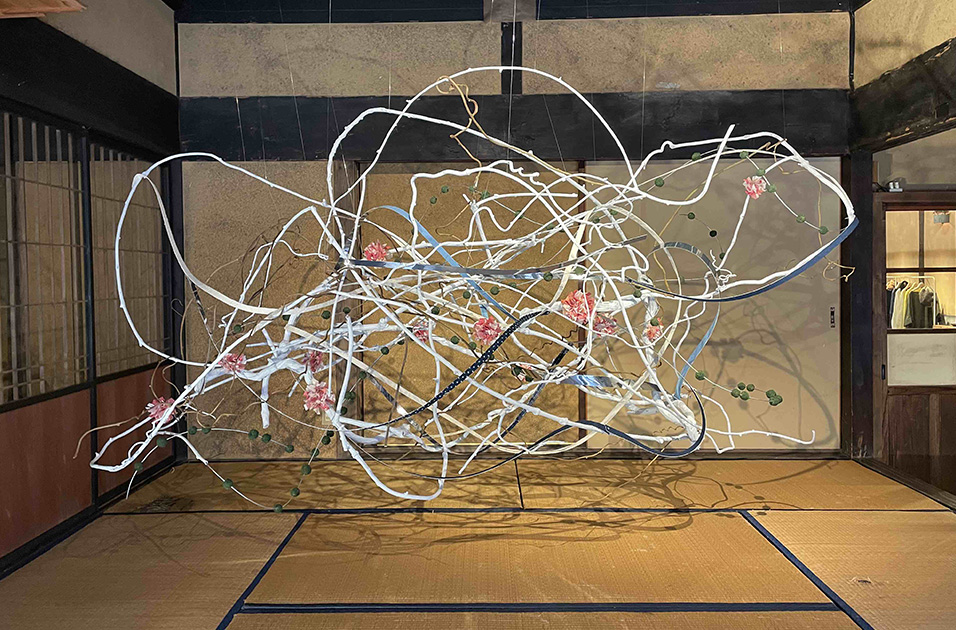

その予想はあたり、ベニシアの頭の中はいつも庭とハーブのことで一杯となったようだ。そのため残して欲しかった日本庭園はガラリと英国風に変わってしまったが…。

6年かけて6つの庭を作る

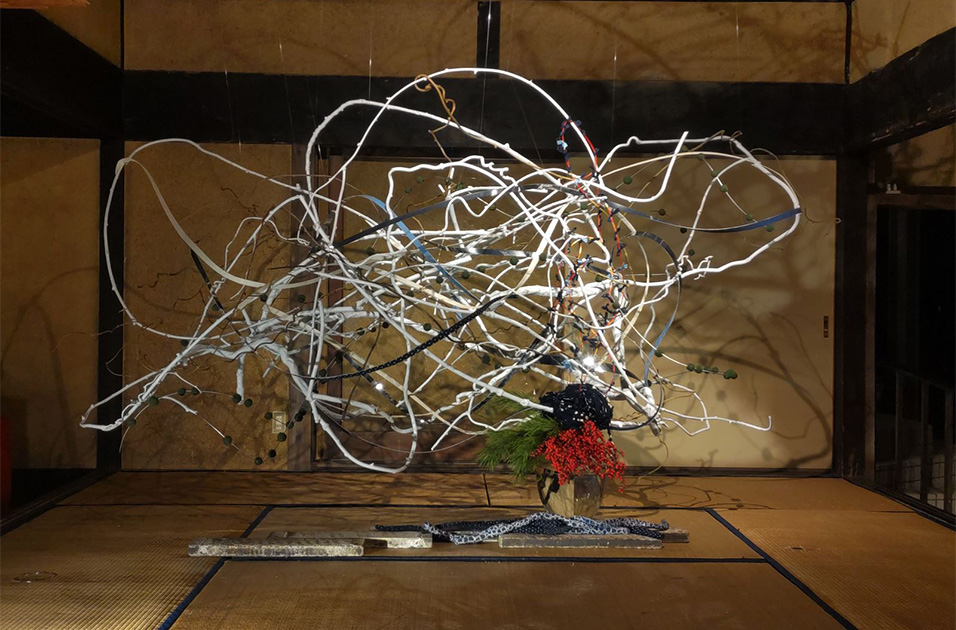

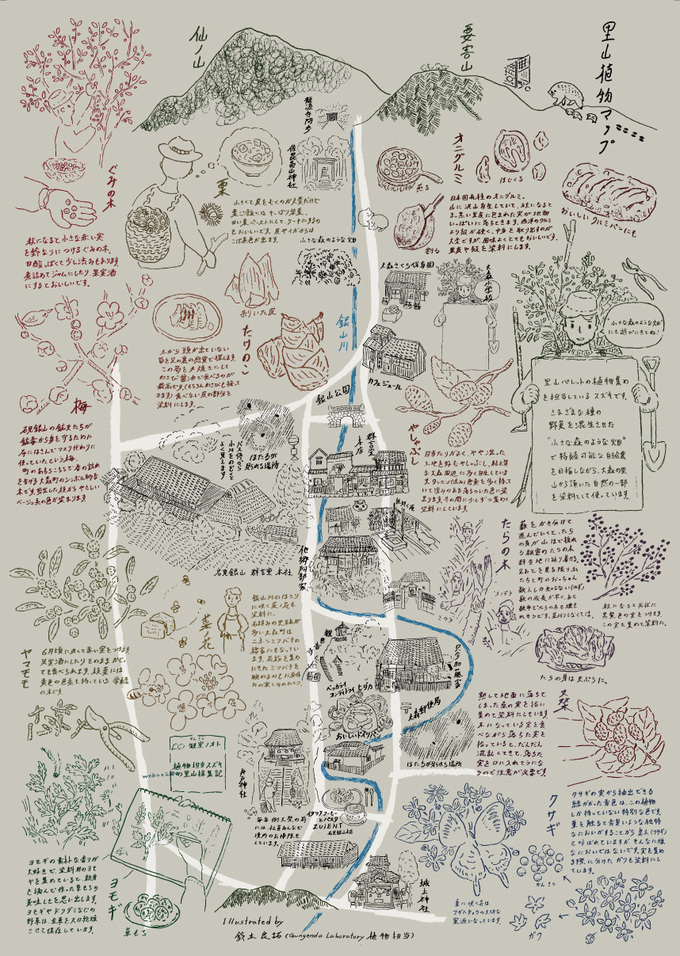

ベニシアは約40坪の庭を6つの小さな区画に分けて、それぞれ一年ごとに新たな庭を作っていった。それぞれの区画ごとに庭のテーマを決め、名前も付けた。

玄関前の「ポーチガーデン」。もともとあった「日本庭園」。ベニシアが幼少期から憧れた「英国風コテージガーデン」。大きな木々に囲まれた「フォレストガーデン」。スペインのパティオをイメージした「スパニッシュガーデン」。テーブルを囲んでゆっくりワインを楽しむ「ワインガーデン」など全部で6つの庭だ。

そうやって作った庭を雑誌に載せて貰おうとガーデニング雑誌などに連絡を取るうちに、少しずつ雑誌の記事作りにも関わるようになっていく。

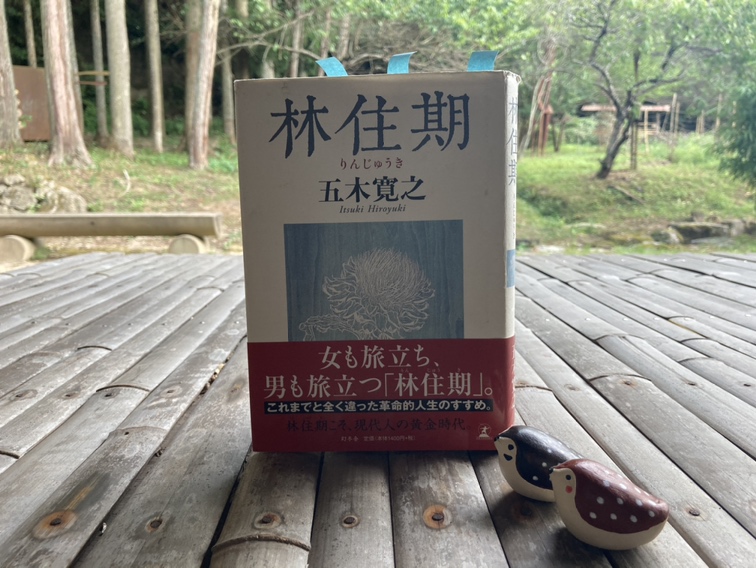

そんな流れが起きると、本作りの仕事が持ち上がった。「ベニシアのハーブ便り(世界文化社)」である。この本はベニシアが初めて作った本だが、ハーブ関係の本では日本でベストセラーとなっている。

「これから私はハーブとガーデニングを趣味にして生きます」と宣言までしたから、ベニシアは芽が出たのだろうか?

一方、僕は覚悟を決めずに宣言もしないから、好きな登山でも芽は出ず、なぜか続けて大きな怪我をやって周りの皆を困らせてばかりいるのかも。困ったものです。

筆者 梶山正プロフィール

かじやま・ただし

1959年生まれ。京都大原在住の写真家、フォトライター。妻はイギリス出身のハーブ研究家、ベニシア・スタンリー・スミス。主に山岳や自然に関する記事を雑誌や書籍に発表している。著書に「ポケット図鑑日本アルプスの高山植物(家の光協会)」山と高原地図「京都北山」など。山岳雑誌「岳人」に好評連載中。

梶山正「京都大原で暮らす」 その他の読みものはこちら

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第一話 ようやく見つけた終の棲家

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二話 古民家暮らしが始まった

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第三話 庭に手をかける

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第四話 棲家が落ち着くと、僕は再び山へ登り始めた

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第五話 少しずつカメラマンの仕事を始める

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第六話 命がけの結婚式

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第七話 自分を変えようと、インドへ旅立つ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第八話 高山植物の花と出会う楽しみ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第九話 カヤックで琵琶湖を巡る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十話 庭に勝手に生えてきた日本のハーブもおいしい

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十一話 紫蘇ジュースを作ろう

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十二話 草刈りで身も心もスッキリ!!

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十三話 国作りに一役買った、三瓶山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十四話 象が鯖を担いで大原を歩いた?

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十五話 自然との一体感を求めて山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十六話 ミネさんのスペイン料理とピアノを楽しむ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十七話 母に見せてあげたい、お花畑広がる伊吹山。

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十八話 ノリちゃんの「四季の野草リース」

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十九話 ただ今、冬の「日本百名山」全山登頂をめざしてます

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十話 目が悪くなった妻に手を差し出す

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十一話 大原の江文祭に参加した

-

梶山正「京都大原で暮らす」|最終話 日本一小さなトンボを見に行く