大原へ住むようになる5年前の1991年、僕は山岳会の仲間と世界で9番目に高いパキスタンの山、ナンガ・パルバット(8125m)を登りに行った。

標高差4800mと世界最大の標高差を持つルパール壁を標高7950mまで登ったところで力及ばず敗退した。

僕が不在のあいだ、経営しているインド料理店DiDiは当時妻だったTさんに任せていた。僕は3ヶ月間ヒマラヤにいたので、次は彼女が休む番だ。帰国した僕は、お店のバトンを彼女から引き受けた。

インドへ旅立った彼女は3ヶ月間の休暇が過ぎても戻って来なかった。僕はショックで深く落ち込む日があれば、それに見合う同じぐらいの量で、次はハイになった。極端な躁鬱病のような日々である。

そんなある日、富士フィルムが主催したネイチュア・フォトコンテスト事務局から、出展していた僕の写真が銀賞になったという通知を受け取った。ナンガ・パルバットには登れず、嫁にも逃げられたが、いいことも起きた。

受賞した写真は、ナンガ・パルバットの標高約6千mの急な雪壁を登る仲間を撮った写真だ。これがきっかけで、フォトライブラリーに写真を預けないかと写真依頼の手紙を数社から受け取った。

もしかしたらこれを機会に、僕はプロカメラマンへの道が開けるかもしれないと夢が膨らんだ。

今と違って、その頃はフィルムの時代である。フォトライブラリーに預ける写真は中判フィルム以上の大きさが有利だと判ったので、思い切って中判カメラを手に入れた。

すぐに、お金に繋がりそうな写真をストックしようと考えたので、有名な神社仏閣や観光地の写真を撮りためようと動いてみた。京都という地の利を生かそうとしたのだ。

ところが、フォトライブラリーに預けた写真がすぐにどんどん売れるわけではないし、自分にとってあまり興味が無い神社仏閣の定番写真を撮ることに、疑問が浮かんできた。

山の写真を撮りたい気持ちはあったが、大きく見応えする山容の山が多い日本アルプスへ、そうしょっちゅう通えるわけではない。週に5〜6日間はインド料理店でカレーも作らなければならない。僕の収入のほとんどは、カレーから来ているのだから。

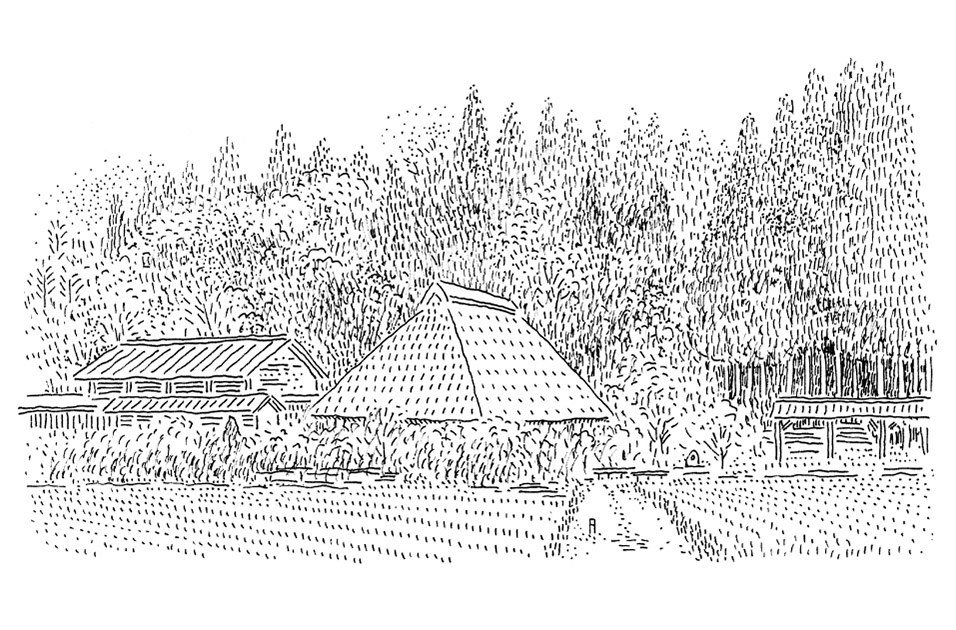

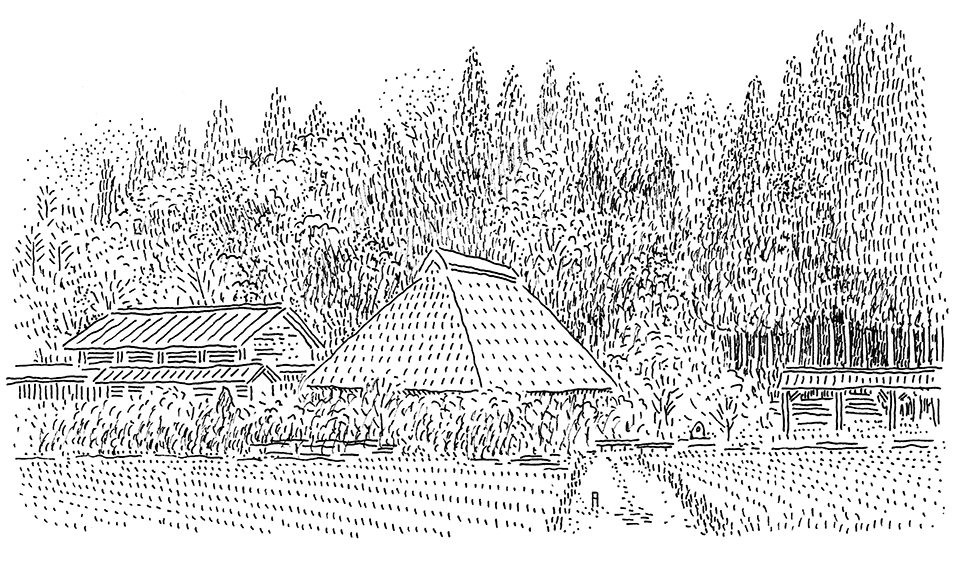

なかなか遠くには行けないので、日帰りできる近場に自分の写真テーマを捜すことにした。僕は登山が好きだが、それと同じくらい森にも興味があった。それで京都北山北部にある芦生原生林に通って、森の写真を撮り始めた。

そんな森の写真を撮り続けているうちに、大原へ引っ越すことになった。

はっきりとした構想があるわけではないが、大原で暮らすようになったら写真で生きる何かに繋がるかもしれないと期待していた。

試しに、撮りためた森の写真を『風景写真』という雑誌が主催する新人杯に応募してみた。すると最終選考の数人まで残ったが、残念ながら新人杯は逃した。とはいえ、授賞式が開かれる東京に『風景写真』の出版社が呼んでくれた。

これまで何度もベニシアから、東京の出版社へ営業に行くよう僕は尻を叩かれていた。「これはいい機会になるかも」と山岳雑誌の出版社へ営業に廻ってみることにする。

僕の人生の中で営業なんてやったことがなかったので、まともに歩けないぐらい緊張した。おそらく右側の手と足、左側の手と足が同時に動いていたことだろう。

編集長は、緊張で固まった僕の話を親切に聞いてくれた。一緒に山に登っている僕の先輩が、ときどき記事を山岳雑誌に投稿していたので、僕の所属する山岳会のことなどもご存知の様子であった。

登山の世界は僕が思っているより狭いようだと感じた。

嬉しいことに、それからすぐに山岳雑誌の写真撮影の仕事が入ってくるようになった。

しかし、当時山岳雑誌は日本に二社しかなく、毎月仕事を貰えたとしても、全然充分ではない。自分で撮った写真で記事を作るには原稿だって書かなければ。

けれども、僕は10年以上タマネギを刻んで炒め、スパイスを混ぜるようなことばかりやっていたので、文字を忘れていた。

自分の住所の漢字さえ、お手本がないと書けない。ワープロ(当時パソコンはまだ普及していなかった)も使ったことがなかった。

とにかく、覚えなければならないことがたくさんあることに、だんだんと気付かされるのであった。

筆者 梶山正プロフィール

かじやま・ただし

1959年生まれ。京都大原在住の写真家、フォトライター。妻はイギリス出身のハーブ研究家、ベニシア・スタンリー・スミス。主に山岳や自然に関する記事を雑誌や書籍に発表している。著書に「ポケット図鑑日本アルプスの高山植物(家の光協会)」山と高原地図「京都北山」など。山岳雑誌「岳人」に好評連載中。

梶山正「京都大原で暮らす」 その他の読みものはこちら

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第一話 ようやく見つけた終の棲家

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二話 古民家暮らしが始まった

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第三話 庭に手をかける

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第四話 棲家が落ち着くと、僕は再び山へ登り始めた

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第五話 少しずつカメラマンの仕事を始める

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第六話 命がけの結婚式

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第七話 自分を変えようと、インドへ旅立つ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第八話 高山植物の花と出会う楽しみ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第九話 カヤックで琵琶湖を巡る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十話 庭に勝手に生えてきた日本のハーブもおいしい

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十一話 紫蘇ジュースを作ろう

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十二話 草刈りで身も心もスッキリ!!

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十三話 国作りに一役買った、三瓶山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十四話 象が鯖を担いで大原を歩いた?

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十五話 自然との一体感を求めて山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十六話 ミネさんのスペイン料理とピアノを楽しむ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十七話 母に見せてあげたい、お花畑広がる伊吹山。

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十八話 ノリちゃんの「四季の野草リース」

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十九話 ただ今、冬の「日本百名山」全山登頂をめざしてます

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十話 目が悪くなった妻に手を差し出す

-

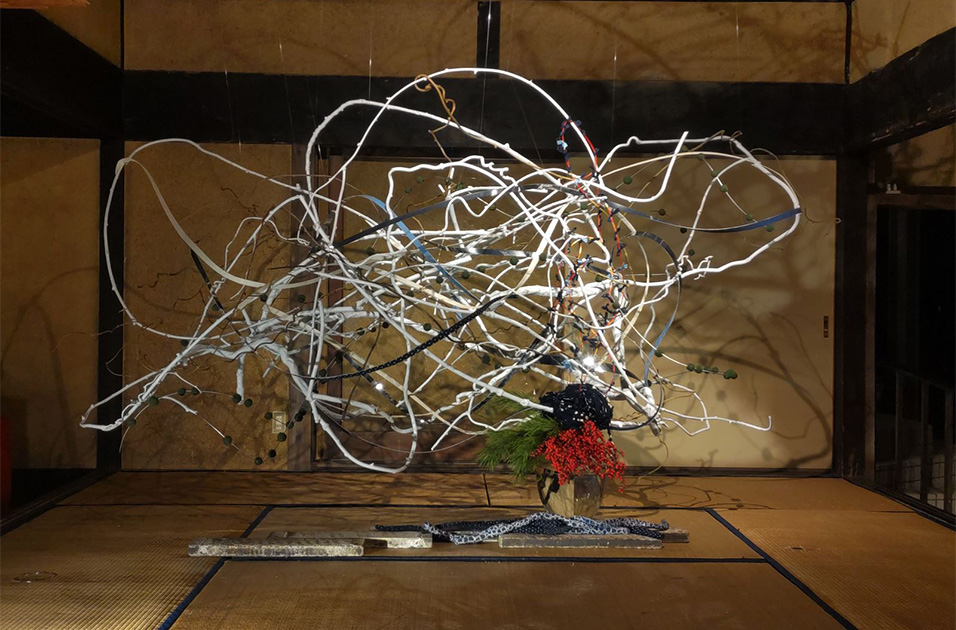

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十一話 大原の江文祭に参加した

-

梶山正「京都大原で暮らす」|最終話 日本一小さなトンボを見に行く