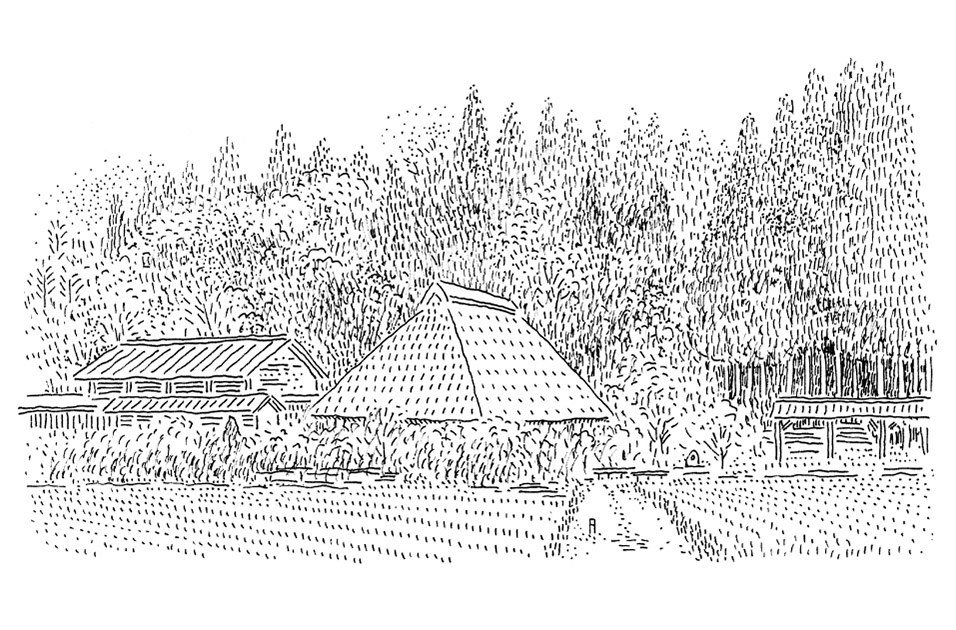

写真の仕事を始めるまで、僕はインドカレーを作っては、カレーばかり食べて生きる毎日だった。その頃暮らしていた京都岩倉の学生アパートで、インドカレー屋DiDiを始めたのだ。

24歳の時である。4畳半を3部屋借りて、壁をぶち壊してひとつの空間にした。水道とガス工事以外は全て僕の手作りだ。

市街地から離れた辺鄙な場所だったのでお客さんは来ないだろうと予想して、最初は厨房だけを作り、インドカレーの卸しとお持ち帰りの店でやるつもりだった。

ところが、始めてみると、ここで食べたいというお客さんの声がいくつもあった。今は妻となったベニシアも、インドカレーを食べに来るお客さんのひとりだった。

若い頃、ガンジス川上流部にある聖地ハリドワールにある瞑想道場で数ヶ月間滞在したことがあると彼女から聞かされた。

今回はDiDiを始めるようになった経緯を話そう。

18歳の時、実家がある福岡からバイクを走らせて、仏教系の大学に通い始めた友人の新生活を見に僕は京都を訪ねた。

友人は山岳部に入っており、僕もその山岳部室に通っては、部員たちと一緒に登山のトレーニングに励んだ。

ちょうどインド旅行から帰ってきたばかりの先輩がいて、彼からインドの魅力を毎日のように聞かされた。「インドへ行けば自分を変えられる」と先輩は言うのだ。

話を聞くうちに、僕は自分が通う福岡の大学に戻ることが無意味なことに思え、大学を辞めて働くことにした。インドへ行くためだ。

まず、大阪で就職したが、週末に京都の大学生たちと一緒にいるとすごく楽しかった。なんとしても京都に住みたい。

僕が京都へ引っ越した間借りの家から数件隣には、にぎやかな3人の幼い子供を持つ西洋人女性が住んでいた。

彼女が営む英会話教室の看板には「宇宙の話をしませんか?あなたが求める何かが、きっと見つかるでしょう…」といった内容の文があり、何故かインドっぽい雰囲気も漂っていた。

僕は妙にその看板が気になったが、「なんか怪しいなぁ…」とも感じた。その西洋人女性がベニシアだった。

僕は大阪での正社員の仕事を辞めて、バイトの日々が続いた。生活に追われてインド行きの資金を貯めるどころの話ではない。身分不相応なことに、恋人もできたので予期せぬ出費もあった。

それでとうとうステーキ屋に就職してみたが、じきにステーキを焼く日々に厭き厭きした。それでも、食べ物でお腹いっぱいになる日々だったので、なんとか2年間続けてインド行きの資金を貯めた。

その頃は、多くの若者たちがインドへ目を向けた時代だ。僕は、藤原信也の「印度放浪」や「全東洋街道」などを読み、インド行きへの想いを暖め続けていた。

インドへ行きたいと想い始めて5年が経った1982年、僕はようやく旅立つことができた。不自由な英会話と毎日の下痢に悩まされつつも、僕はインド各地とネパールの山村を歩き回った。

「インドへ行けば自分を変えられる」と信じていたのに、半年経っても何も変わらない自分に焦り始めていた。

そんなある日、2人の日本人坊さんから「日本で一緒にインドカレー屋を始めないか?」と誘われた。

これまで2年間調理師の仕事で苦労してきた僕は、あまり気が進まなかった。とはいえ、帰国したらすぐに仕事を捜さなくては生きていけない。

インドやネパールを歩き回り、そこで暮らす人々の生活に触れ、毎日現地の料理を食べて生かされてきた。

誰でも毎日数時間ごとに、お腹は必ず減るわけだから、人間にとって食べ物は絶対必要なものだ。そう考えてみると、また食べ物を作る仕事を始めるのもいいかもしれないと少しずつ思い始めた。

とはいえ、「自分を変える」という目的を僕はまだ達成していない。日本で暮らしていた自分と変わらない、同じような自分がまだここにいる。

僕は2人の坊さんに1ヶ月後に会う約束をして、再び旅に出た。ガンジス川沿いにあるヨガ発祥の聖地リシュケシュの瞑想道場に行き精神修業するのだ。

それから1ヶ月後、2人の坊さんとニューデリーで再会した。

リシュケシュで精神修業をしようとしても、前と同じ自分のままだった。おそらく「自分を変える」には、もっとたくさんの時間や経験が必要なのかもしれない。

それなら、インドカレーを作りながら、ゆっくりと考えていけばいいのじゃないかと思った。この考えに至るのに、8ヶ月間のインド放浪が僕に必要だったのかもしれない。

帰国後、僕はすぐにインドカレー屋DiDiを始めた。

筆者 梶山正プロフィール

かじやま・ただし

1959年生まれ。京都大原在住の写真家、フォトライター。妻はイギリス出身のハーブ研究家、ベニシア・スタンリー・スミス。主に山岳や自然に関する記事を雑誌や書籍に発表している。著書に「ポケット図鑑日本アルプスの高山植物(家の光協会)」山と高原地図「京都北山」など。山岳雑誌「岳人」に好評連載中。

梶山正「京都大原で暮らす」 その他の読みものはこちら

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第一話 ようやく見つけた終の棲家

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二話 古民家暮らしが始まった

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第三話 庭に手をかける

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第四話 棲家が落ち着くと、僕は再び山へ登り始めた

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第五話 少しずつカメラマンの仕事を始める

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第六話 命がけの結婚式

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第七話 自分を変えようと、インドへ旅立つ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第八話 高山植物の花と出会う楽しみ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第九話 カヤックで琵琶湖を巡る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十話 庭に勝手に生えてきた日本のハーブもおいしい

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十一話 紫蘇ジュースを作ろう

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十二話 草刈りで身も心もスッキリ!!

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十三話 国作りに一役買った、三瓶山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十四話 象が鯖を担いで大原を歩いた?

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十五話 自然との一体感を求めて山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十六話 ミネさんのスペイン料理とピアノを楽しむ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十七話 母に見せてあげたい、お花畑広がる伊吹山。

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十八話 ノリちゃんの「四季の野草リース」

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十九話 ただ今、冬の「日本百名山」全山登頂をめざしてます

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十話 目が悪くなった妻に手を差し出す

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十一話 大原の江文祭に参加した

-

梶山正「京都大原で暮らす」|最終話 日本一小さなトンボを見に行く