僕が撮影している写真のテーマのひとつに高山植物がある。

長年、山登りを続けているうちに、山で出会う花たちにも興味を抱くようになった。

高山植物の仲間は、女王のようにひとり凜と花を咲かす種もあれば、人気女性ポップ・グループAKB48のように可愛らしい花を一斉にたくさん咲かせる種類もある。

植物の花なのに、まるで美しい女性たちを見ているかのような気持ちにしばしば陥る。

日本の高山植物の元をたどると、それは今よりずっと寒かった氷河時代に北極に近いシベリアやアラスカなどの寒冷地から、その頃陸続きだった日本へ南下してきた北方系植物の生き残りである。

氷河期が終わって気候が温暖化してくると、北方系植物たちは日本よりも寒冷な北に帰りたがった。ところが、暖かくなったことで海水面は上昇し、日本と大陸の間には日本海ができた。

海に阻まれてしまったので、橋でもないと北方系植物たちは北極の方に戻れない。暖かな日本で生き抜くために、彼女たちは寒冷な高山や北海道に移動したのだった。

一般に高山植物は、小柄なからだの割に大きく目立つ花を咲かせる。

高山の夏は短い。5月中旬までは残雪があるし、9月になるともう秋になる。つまり6〜8月の間に一斉に開花、受粉して子孫を繁栄させなければならないので、高山植物は必死だ。

そんなわけで、高山に行くと夏のごく短い期間に、それは見事な自然のお花畑が必ずと言っていいぐらい確実に見られる。

一般に高山植物といえば、ヨーロッパ・アルプスに育つエーデルワイスを思い浮かべる人が多いのではないだろうか。日本に高山植物は574種あると言われているが、エーデルワイスの仲間もある。

エーデルワイスは「高貴な白」という意味のドイツ語。この仲間は、ユーラシア大陸と南米の山岳地帯に約30種、日本には6種の基本種がある。

日本名は薄雪草(ウスユキソウ)。頭花の下に星形に並んだ苞葉の白い綿毛が、薄く雪をかぶったように見えるのが名の由来だ。

僕の写真ストックの中に、ウスユキソウの仲間は日本アルプスでよく見られるミネウスユキソウしかなかった。もっと別種のウスユキソウを見てみたい。

ウスユキソウは分布域が極めて狭く、ひとつの山に1種しか育たない種も多い。

中央アルプスの木曽駒ヶ岳にはヒメウスユキソウが見られるらしい。僕は宝探しのような気持ちで、千畳敷カールから極楽平を目指した。

白い花崗岩礫地に咲いているヒメウスユキソウをすぐに見つけることができた。図鑑には絶滅危惧種と載っていたが、たくさん咲いているではないか。

すぐそばには、これまた絶滅危惧種のハハコヨモギが群生している。逸る気持ちを抑えて僕はカメラのシャッターを押し続けた。

高山植物を探し求めて面白いのは、目的の花を定め、時期と場所を正確に狙って行くと、珍しい花にも出会うことができるところだ。

こうしてヒメウスユキソウと出会えたし、南アルプス最高峰の北岳にしかないキタダケソウや、北上山地の早池峰山にしかないハヤチネウスユキソウとも出会えた。

会えた瞬間最高に嬉しいのはもちろんだが、実は行く前に調べて計画を練る段階から、鼻息が荒くなりじわじわと興奮してくるのだ。

筆者 梶山正プロフィール

かじやま・ただし

1959年生まれ。京都大原在住の写真家、フォトライター。妻はイギリス出身のハーブ研究家、ベニシア・スタンリー・スミス。主に山岳や自然に関する記事を雑誌や書籍に発表している。著書に「ポケット図鑑日本アルプスの高山植物(家の光協会)」山と高原地図「京都北山」など。山岳雑誌「岳人」に好評連載中。

梶山正「京都大原で暮らす」 その他の読みものはこちら

-

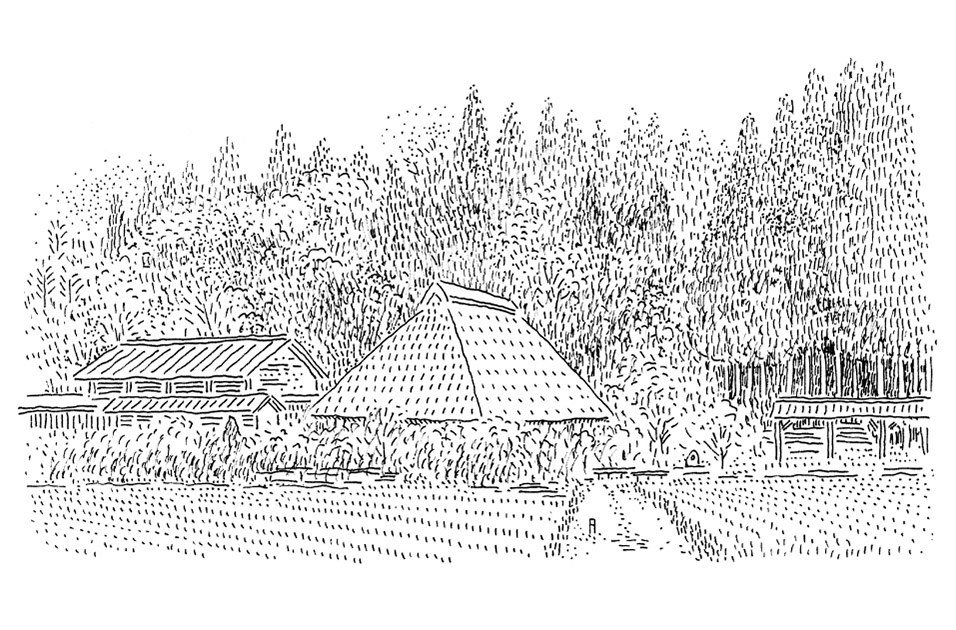

梶山正「京都大原で暮らす」|第一話 ようやく見つけた終の棲家

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二話 古民家暮らしが始まった

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第三話 庭に手をかける

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第四話 棲家が落ち着くと、僕は再び山へ登り始めた

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第五話 少しずつカメラマンの仕事を始める

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第六話 命がけの結婚式

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第七話 自分を変えようと、インドへ旅立つ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第八話 高山植物の花と出会う楽しみ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第九話 カヤックで琵琶湖を巡る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十話 庭に勝手に生えてきた日本のハーブもおいしい

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十一話 紫蘇ジュースを作ろう

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十二話 草刈りで身も心もスッキリ!!

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十三話 国作りに一役買った、三瓶山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十四話 象が鯖を担いで大原を歩いた?

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十五話 自然との一体感を求めて山に登る

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十六話 ミネさんのスペイン料理とピアノを楽しむ

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十七話 母に見せてあげたい、お花畑広がる伊吹山。

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十八話 ノリちゃんの「四季の野草リース」

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第十九話 ただ今、冬の「日本百名山」全山登頂をめざしてます

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十話 目が悪くなった妻に手を差し出す

-

梶山正「京都大原で暮らす」|第二十一話 大原の江文祭に参加した

-

梶山正「京都大原で暮らす」|最終話 日本一小さなトンボを見に行く