暮らす宿・他郷阿部家 日本の美しい生活文化を語り継ぐ宿

—

暮らす宿・他郷阿部家

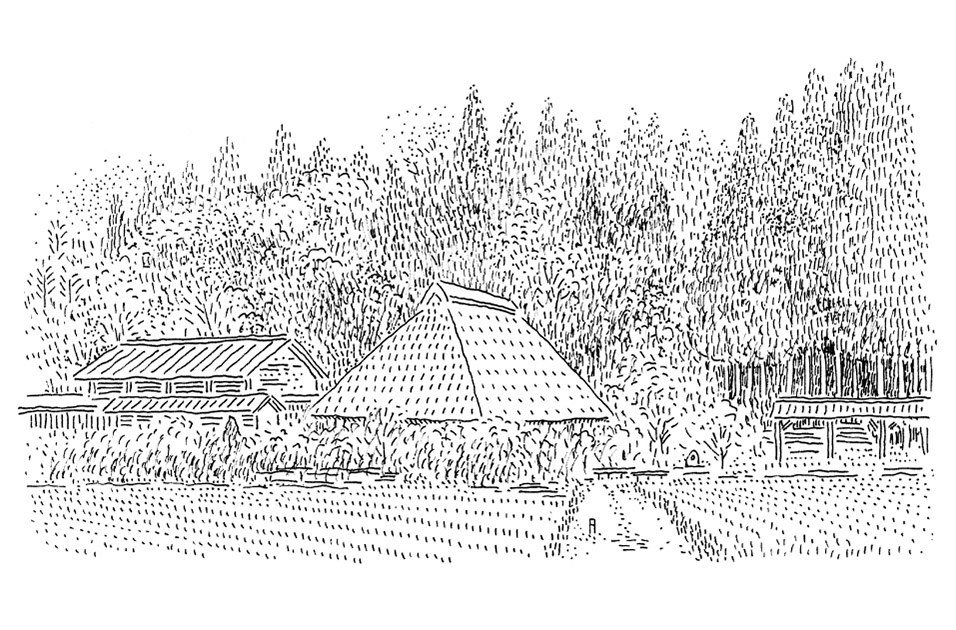

目を閉じれば、その宿の入り口に、そっと一歩目を踏み入れた時の、外観の厳かさ、石畳が「コツン」と小さく音を鳴らしたこと、風が葉を揺らした気配、玄関で靴を脱ぐ時に腰を下ろした木材の、少しひんやりした感触まで。旅の記憶が全部蘇ってくるような、そんな全身で旅先を感じた日のことを、思い出せる宿が私にはある。

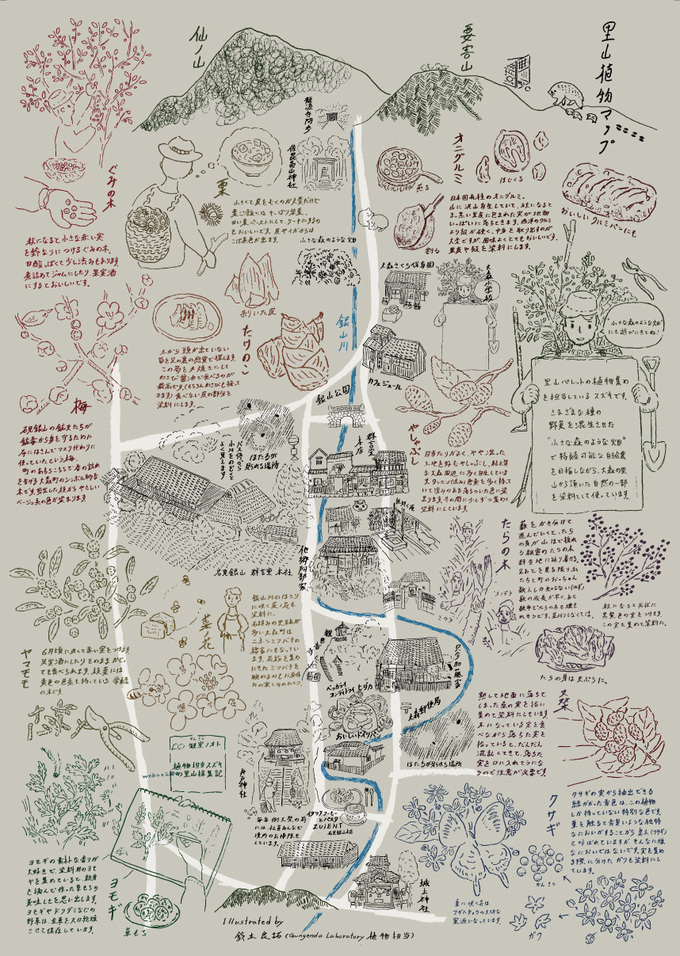

その宿の名は、島根県・石見銀山の他郷阿部家(たきょうあべけ)。1789年に建てられた石見銀山の地役人・阿部家の武家屋敷を、松場登美さんが10年以上「暮らしながら」改修をして、以後さらに11年間、合計21年の歳月をかけて、2022年にやっと一通りの改修を終えた、時と想いを紡いだ宿である。

石見銀山 群言堂は、会社の事業の一つに、古民家再生を据えている。2023年1月時点で13軒目の古民家再生を手がけているが、他郷阿部家はその中でも特別だと言い切っていいだろう。

宿の名の由来は、「異郷の地でまるで自分の故郷のように迎えられる喜び、縁の尊さ」を指す中国の言葉「他郷遇故知(ターシャーイーグージー)」。

どんなに言葉を尽くしても、どんなに素敵な動画や写真をシェアしても、伝えきれない。他郷阿部家には、訪れるしかないよ、と皆が口をそろえる。

けれどできるところまで、お伝えしたい。そういう気持ちで、他郷阿部家の紹介の記事の筆を取り出した。「おかえりなさい」。たとえ、他郷阿部家を訪れるのが、初めてだとしても。

取材・文:伊佐知美 編集・撮影:小松﨑拓郎

—

「復古創新」家の声を聴きながら

継がれてきた宿

群言堂が大切にしている言葉の一つに、「復古創新(ふっこそうしん)」がある。

復古創新とは、先人が生きてきた過去から本質を理解し、未来からの視点で創造していこうというモノサシ。他郷阿部家も例に違わず、そのモノサシに沿って改修が進められてきた。

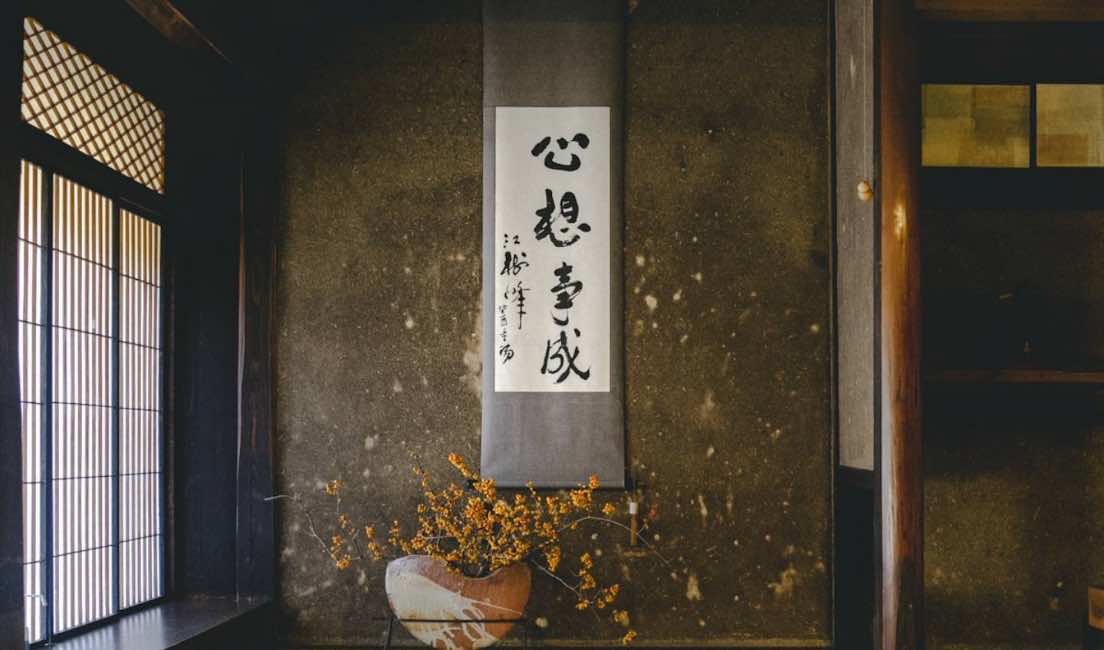

「心想事成」の空間で過ごす

もう一つ、他郷阿部家を語る上で欠かせない言葉がある。「心想事成(しんそうじせい)」。文字の通り、心に描いたものは形になっていく、という意味だ。登美さんが暮らしながら、家の声を聞きながら、心で描きながら作ってきた空間が、ここ他郷阿部家。

泊まれる部屋

そんな「心想事成」で作られてきた気になる部屋は、「母家」と「蔵」、趣向の異なる二種の部屋から、どちらに泊まるのかを選べるようになっている。順番に見ていこう。

母屋(奥の間+居間)

まずは和室の母家の方から。1階の奥の間、次の間、中の間、そして古い階段箪笥を上がった先の2階の、隠れ家のようなかつての居間がついてくる。4つの空間を自由に使いながら、最大6名での宿泊が可能な部屋だ。

蔵(洋間)

もう一方は、見とれてしまうほどの立派な梁が天井を走る、重厚感ある蔵を生かした洋間のベッドルームだ。

改修前に他郷阿部家内で偶然発見された市松模様を再現した特注の畳や、天然素材の生地を生かした季節ごとに異なる風合いのベッドリネンなど、群言堂ならではの快適な空間が広がっている。

母屋が季節と向き合える部屋だとすれば、蔵は自分と向き合える静謐な時間の部屋、という印象を持っている。

何年経っても忘れられない、快眠寝巻き

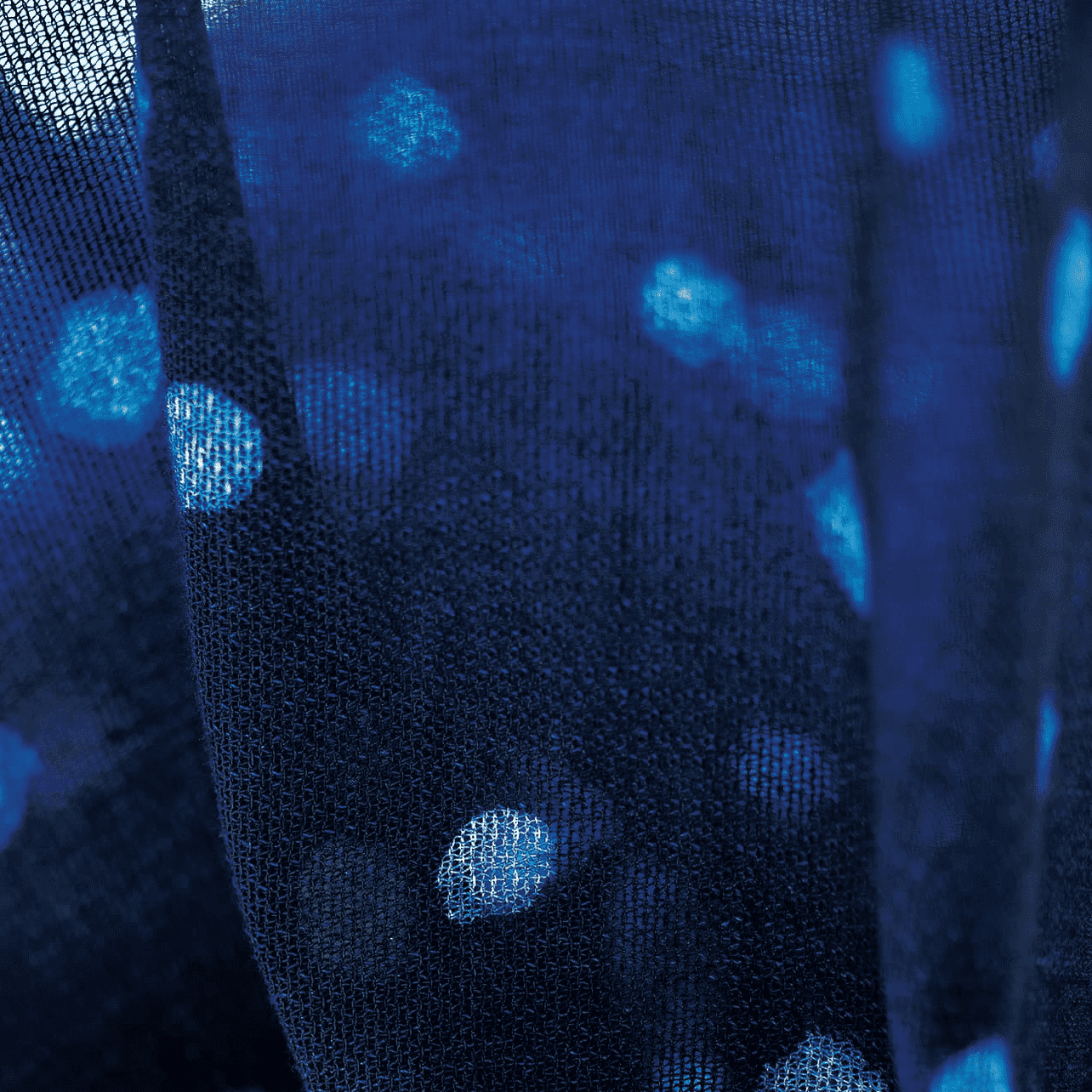

他郷阿部家で夜を過ごして、色々と印象的なことは多かったが、何年経ってもどうしても忘れられないのは、寝巻きの心地よさである。

群言堂の隠れた人気商品、二重ガーゼの「くつろ着」は、ゆったりとした眠りを誘うため、糸選び・撚り加減・染め方など試行錯誤を繰り返して辿り着いた自慢の寝間着。綿100%の優しい肌触りで驚くほど軽く、身にまとっていることをつい失念しそうになってしまうほど。

もちろん寝具も天然素材で、肌も私も喜ぶ仕様。夜、真っ暗な空間で、くつろ着と寝具に包まれながら、その静けさをしばらく見つめてみた。

そうすると、遠くの建具が、ぱきり、と答えてくれた気がした。ヒト以外の生き物が、この建物の中には息づいている……たとえば虫や、たとえば動物、作物や木々が揺れる音のほか、もしかしたら家具や建具たちも、私の気づかないところで話し出しているのかもしれない。そういう想像が、恐怖心はまったくなく、なんとなく受け入れられてしまうような時間が、そこにあった気がしたのは、私だけではない気がして。

翌日、隣の部屋で眠っていた友人に、お茶を飲みながらそんな話を打ち明けてみたことがある。「僕も、そう思っていましたよ」とごく自然に彼は言った。うん、と、それ以上その話を広げることはしなかったけれど、なんだか「他郷阿部家にいる」「歴史や時間、重ねられたものや想いなど、いろいろなものと共に在る」時間を過ごすことで、段々と私の感覚が変わっていくようで、不思議な気持ちになった。

他郷阿部家の象徴・台所「おくどさん」

他郷阿部家での滞在中、特別に派手なことは起こっていないはずなのに、すべてが特別な瞬間で満ちているような気持ちになることが何度もあった。

とくに、そんな気持ちには、宿泊の部屋はもちろん、他郷阿部家のおくどさんのある台所でよく出合う。

最初にその空間を目の当たりにした時、数秒、言葉が出なかった。それくらい、何かの「力」を感じる場所だ。それは、食べねば生きていけない人間の土台を支える台所という役割、それを作り続けてきた底力なのか、米を炊くための「炎」がある場所だからか、何なのかは未だ正体がわからない。言葉を選ばずに安易な表現を許してもらえるなら、「神様がいるのだな」と私は信じたい。

宿泊者は、同じ時間におくどさんに集まり、朝晩と食事を共にする。そこには、登美さんはじめ、群言堂のスタッフが同席することも珍しくない。

登美さんは、おくどさんで起こることを、「筋書きのないドラマ、八百万の神がいる」と表現していたことに、後から気付く。そうだと思う。やっぱりここには神がいて、そして毎夜、筋書きのないドラマがそれぞれの心に収まっていく場所なのだ。

上質な日常を体験してもらいたい

登美さんはじめ他郷阿部家のスタッフは、この場所で過ごしていると、「小さなドラマにたくさん出会う」という。あまりにも多く経験したから、今はもう、殊更に騒ぎ立てることはないけれど、それでも時折「まただわ」と思わず目を見合わせてしまうことは多いそうだ。

小さなドラマとは、たとえばどのようなものだろうか。

「今までの人生で、見たことがない自分の一面を見ました」

「川の流れに涙することなんて、これまで一度もなかったの」

他郷阿部家で過ごすことで、「人生が変わったとおっしゃられた方もいます」、と登美さんは話す。

「そういう、人の変化というものを目の当たりにすることを、他郷阿部家がオープンしてから10年以上、ずっと見てきてるので。ここには、なにかあるんだろうなと思います。正体は私もわからないですけれどもね」

登美さんは、続ける。

「本当の自分、というものは案外わかっているようで、わからないものなのかもしれません。周辺にあるものや人、環境、いろいろな影響で、自分の輪郭がぼやけてしまうことってすごくあると思うんです。

でも、他郷阿部家には、そういう雑音がないので、『あぁ、私はこういうことが好きだったんだ』とか『こういうことに感動するんだ』とか、『日頃の自分が感じない感性』みたいなものかもしれません。」

だからそういう意味では、他郷阿部家は、本当の幸せや豊かさって何なのだろうということを、考える場になってほしいなと思います。そして、そこで考え、感じたことを、『それでいいんだよ』と受け入れられる場所でありたい。

よく、『旅は非日常』と言うけれども。私は、『上質な日常』を他郷阿部家で体験してもらいたいなと思うんですね」

もしかしたら、他郷阿部家に泊まる、という経験は、その人の人生における大切なピースになり得るのかもしれない、と私は思う。まるで、読むたびに違う視点や感想や気付きを、自分の中に生まれさせてくれる不朽の名作のような場所が、島根県石見銀山には、在る。

そして、その場所は、訪れるべき人が訪れるべき時にやってくるのを、今も昔もずっと待っているのだ。

他郷阿部家 詳細

—

住所:〒694-0305 島根県大田市大森町 ハ159-1

電話:0854890022

予約方法:こちらの公式サイトからお問合せください

公式サイト:https://kurasuyado.jp/takyo-abeke

—

このページは事業再構築補助金で作成しています