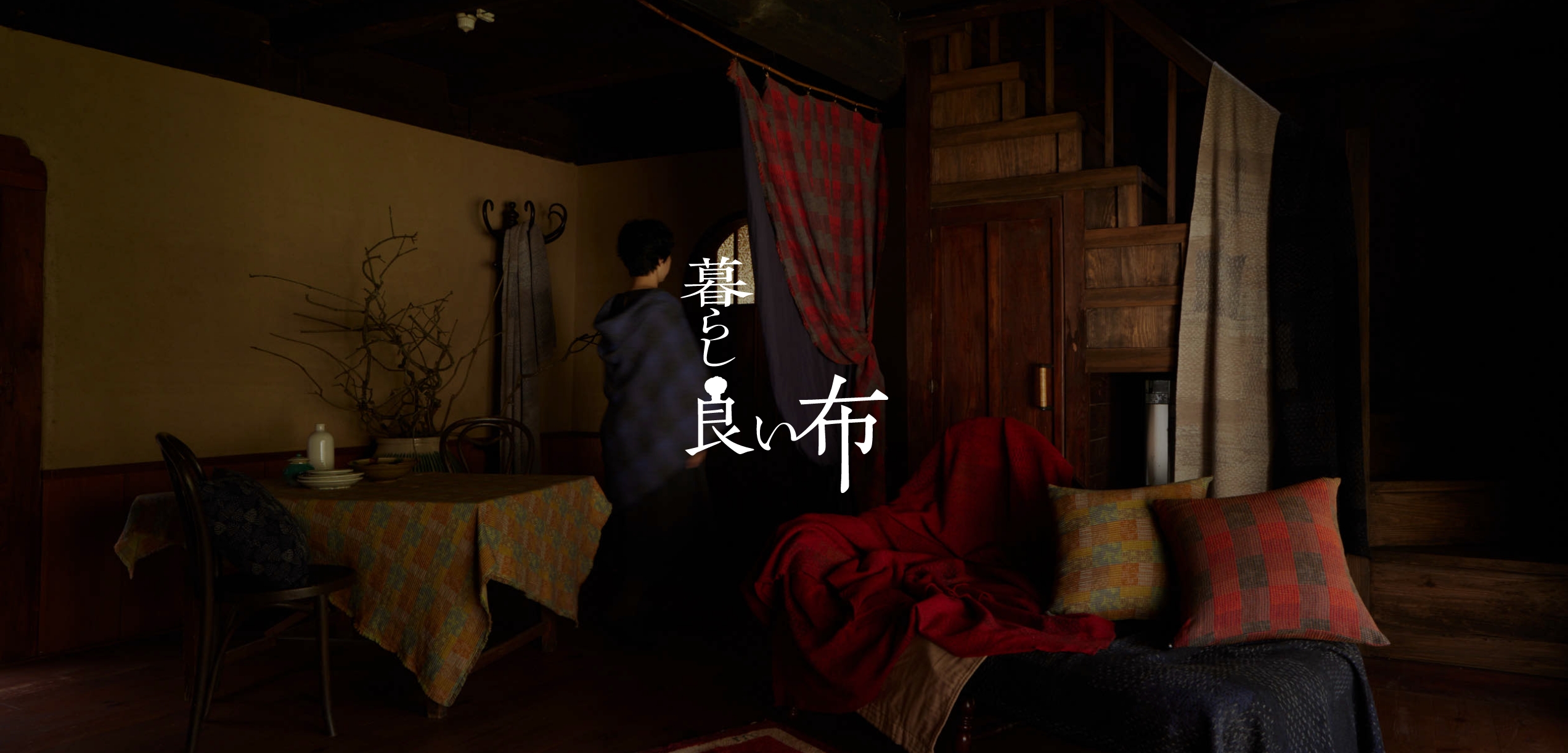

布の楽しさを、あなたの暮らしへ。

作り手の思いが込められた布は、見ているだけで楽しくなります。そして触れたときには、そのやさしさにうれしくなります。でも、そんな布には、近ごろなかなか出会えなくなってきているようにも思えます。あなたの暮らしには、そういう布はありますか?もしあれば、心が安らいでいる時間も増えているはず。群言堂は、全国の作り手たちと相談しながら、丁寧に手をかけた布のいろいろを、お届けしていきたいと思っています。

群言堂の“布”への思い。

思えば群言堂は、ずっと布にこだわり続けてきました。もちろん私たちがお届けしている衣服では、デザインや、染め方などに焦点があたることも多いのですが、それでも布自体が重要なことは間違いありません。それに布は、衣服だけでなく、暮らしの空間の中で活躍することも多くあります。つまり、私たちの日々の中のいろいろなシーンの中で大きな役割を果たしているのに、衣服ほど大切に思われていないかもしれないなと、思ったりします。では、布そのものの魅力にこだわったシリーズを提案するのはどうだろう、と私たちは考えました。そうして生まれたのが、「暮らし・良い布」のいろいろです。椅子に掛けたり、ベッドに掛けたり、自由に使っていただければ良いのですが、体に纏うと良さそうなものもお届けしていきます。そのように、使い方を工夫していただくのも、きっと楽しいに違いありません。

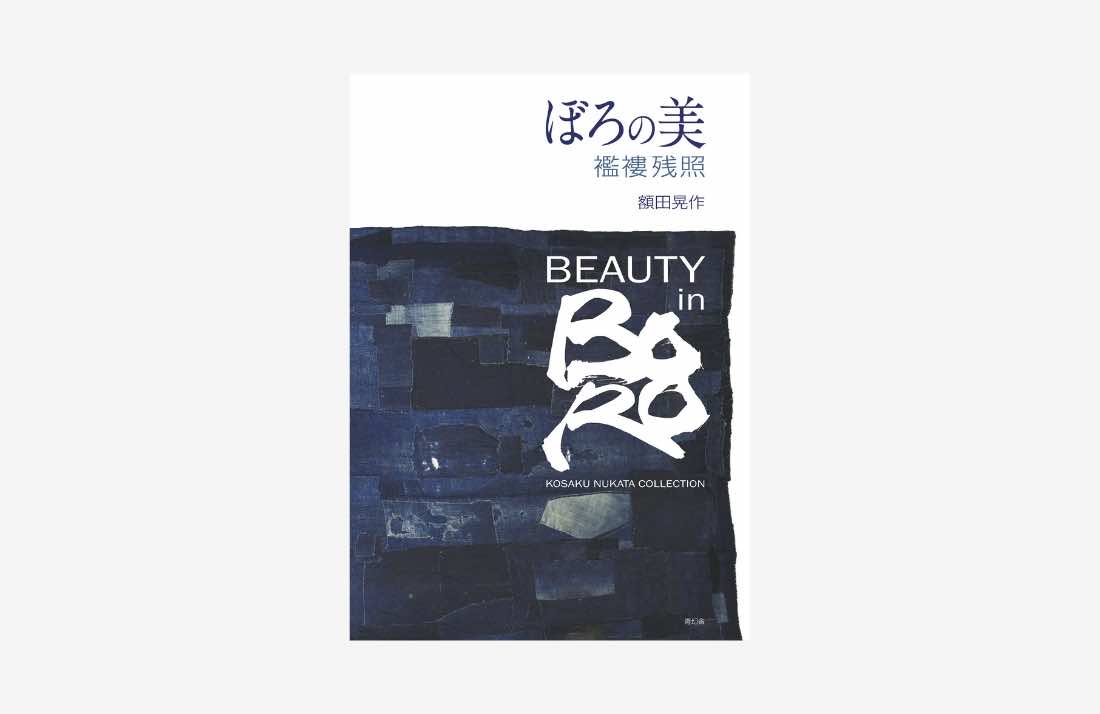

群言堂が布に強くこだわり始めたきっかけは2004年頃、創業者の松場登美が一冊の本に出会ったことでした。それは「ぼろの美 -襤褸残照」という本で、昔の東北の農民たちが、これしかない、もったいないと、一針一針繕って使い続けた子どもの着物、野良着、ふとんなどを、額田晃作さんという方が集めて載せているものです。それらの布の作為のない美しさに心を打たれた登美は、その本からイメージした布を、スタッフや産地の方々を巻き込んで作り出したのです。

またある年には、もうひとりの創業者、松場大吉が「縞を極めろ」と言ったことからプロジェクトが始まりました。その昔、機織(はたおり)はそれぞれの家庭での女性の仕事でした。そして各家庭には、使い終わった大福帳などに縞柄の布片が無数に貼りつけられた「縞帳」と言われるものがあり、次の織り方の参考にしていました。そこには女性たちの創意工夫があり、個性があり、見ていて飽きない楽しさと美しさに満ちています。そして群言堂の「縞プロジェクト」が生み出した布は、不均等な太さと色の糸を何本も重ねることで、機械で織る時に必ず出てしまう規則性を消し、繰り返しの始まりと終りがどこかも分からないようにしています。そこには、手仕事への敬意と、不揃いや不規則な美しさを表現したいという意識があります。

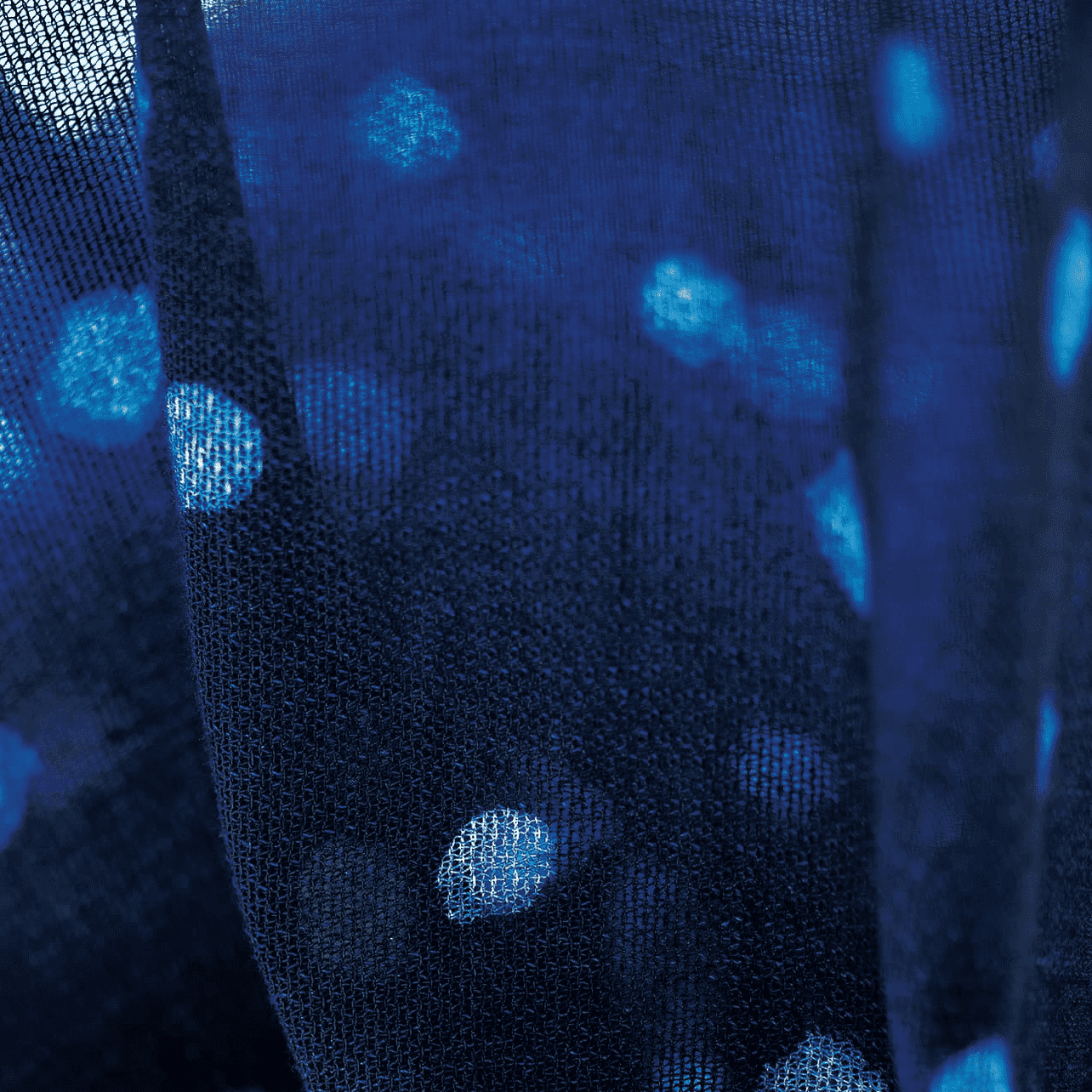

ボロの美の布も、こういった縞の布も、作る側の効率の良さを優先させていたら、決して出来ません。群言堂も、このように手の込んだ布ばかりを作ってきたわけではなく、また別の味わいや機能を求めてさまざまな違う方向性の布も作って来ましたが、いずれにせよ布への思いは強く、それが「暮らし・良い布」に込められ、これからもより多くの布を提案して、それらが皆さまの日々をよりこころ豊かなものにできればと考えています。

全国のつくり手と、遊ぶように、挑むように。

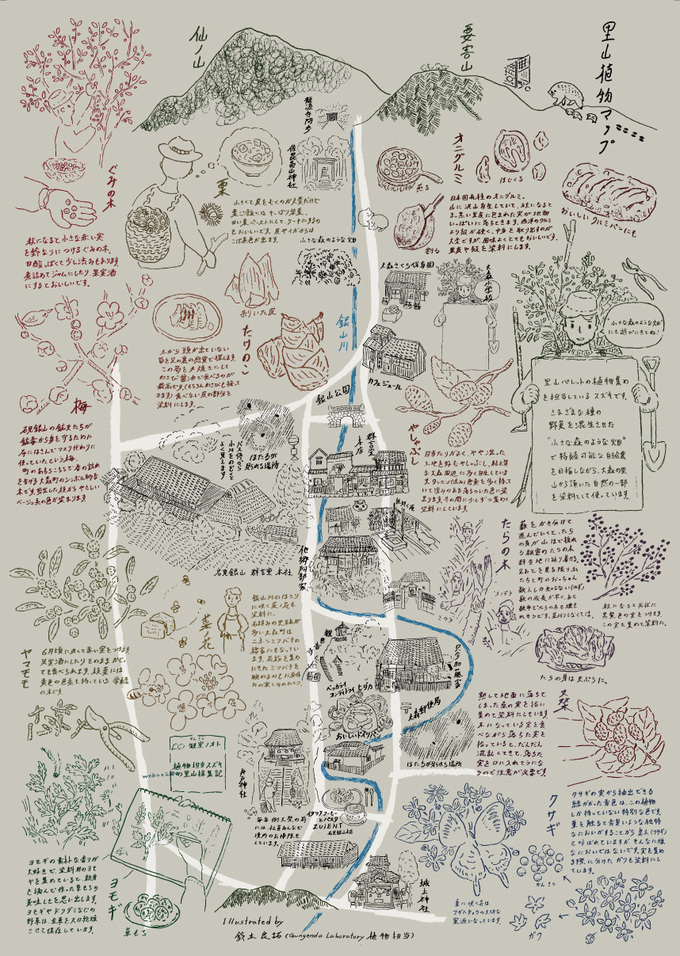

「暮らし・良い布」は、群言堂が構想し、全国の職人さんたちがそれを具現化するという二人三脚から生まれます。伝統工芸品ではないけれど、大量生産品とも違う世界で、今できることに目一杯こだわってみる。風合いも、柄も、唯一無二の布を求めて、遊ぶように、挑むように。そんな布づくりを続けることは、私たち群言堂にとっても大いなる学びです。

古くから日本では、さまざまな地域の風土にはぐくまれた染め織りの文化が多彩に花開きました。国内の繊維産業が縮小の一途を辿る今もなお、心ある布づくりを続ける人々は各地に確かに存在します。私たちは、布を主役に据えた提案で、そんな方々の仕事に光を当て、次世代に語り継いでいきたい。それが長く「糸偏の仕事」を続けてきた群言堂の願いです。