山の陰で生まれる幸せがあります。

島根は、山陰地方ですし、もう使われなくなった言葉で言えば裏日本です。「陰」とか「裏」とか、なんだか地味で暗いイメージですし、確かに湿度も多くて、カラッと明るく派手な地域ではありません。でも昭和の初期に谷崎潤一郎さんは「陰翳礼讃」で、日本人は暗がりの中に美を見出し、芸術や生活に活用していて、美の本質が陰影と関係していると指摘していますし、ほんの数年前には酒井順子さんが「裏が、幸せ」で、表にはもはやない、えもいわれぬ魅力が裏にはあり、素晴らしいものが隠れている、と書いてくださっています。このように、なぜか「陰」や「裏」には日本人を惹きつけるところがあるようで、それは住んでいる私たちには特に気づきにくくもありますが、意識すればそれはなかなか、もっと人々に伝えたくなるようなものでもあります。

「鄙」の豊かさを、これからの暮らしに。

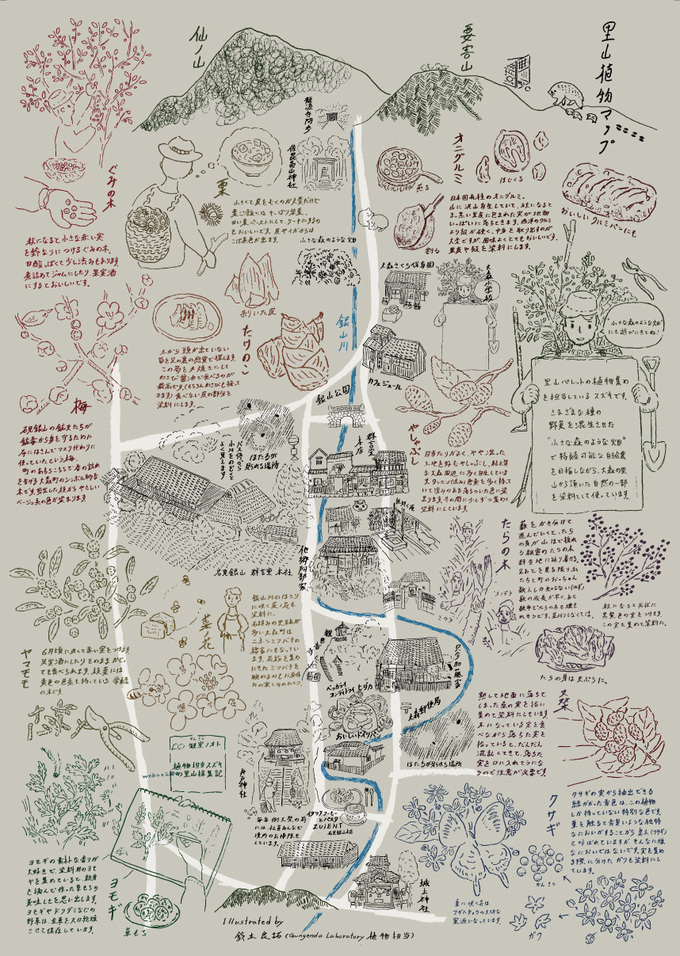

創業者の松場大吉は社員に向けて「次の世代に伝えたいこと」という行動指針を書いていて、そこには「里山を離れることなく事業を進める覚悟をもて。」「どのような判断も里山でおこなえ。」とあります。ですので群言堂の商品=暮らしの提案は、「大森町の暮らし」を出発点として考えられています。では、皆さんの暮らしに提案するほどの魅力はどこにあるのか。日本を代表する文化の都といえば京都ですし、分かりやすくそことの違いについて考えてみました。もちろん京都の文化を一括りには出来ませんが、いちばん対照的なところでは「雅」と「鄙」という方向性があるように思います。「雅」とは、精選版 日本国語大辞典には「宮廷風で上品なこと。都会風であること。また、そのさま。洗練された風雅。優美。」とあり、「鄙」は、「都から遠く離れた所。いなか。」とあります。

さらに辞書によっては「いなかびた、つまらない」といったニュアンスで言及されています。田舎からの反論としては、「つまらなくはない」ですよね。逆に「宮廷風で上品」「都会風」を良いとは思っていないところも言わないけど分かってほしいですし、「田舎にも洗練はある」とも思っています。ですので、私たちは「つまらなくない」「田舎の洗練」を、皆さんに提案していこうと思いました。

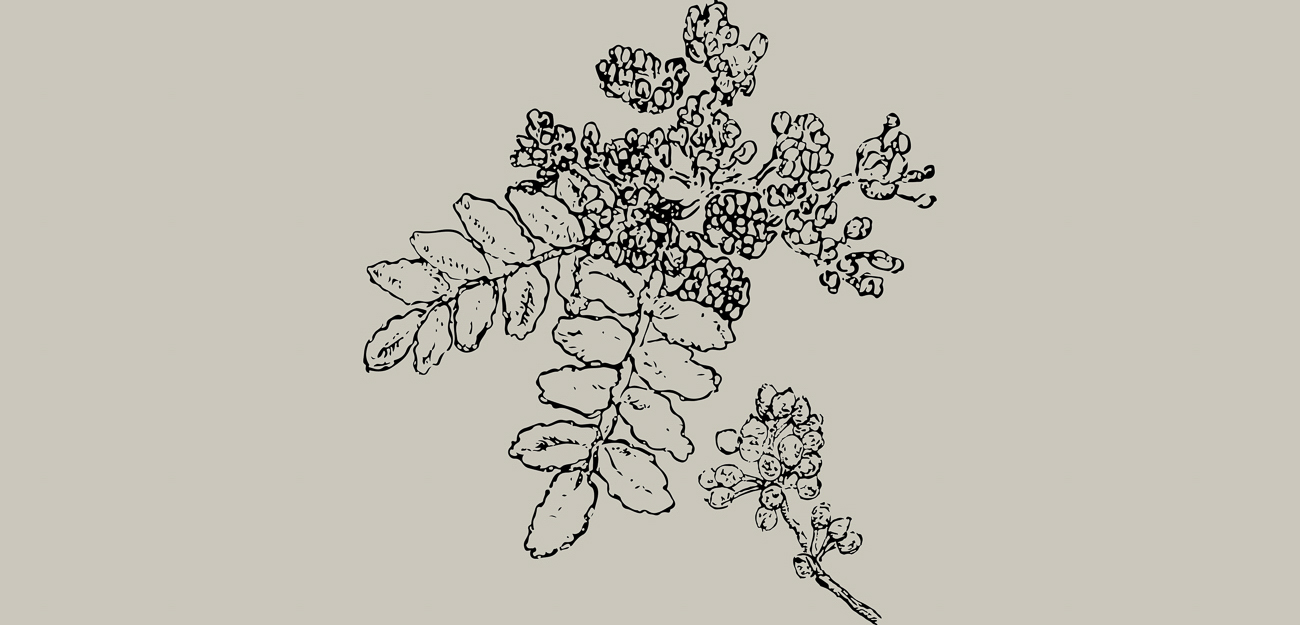

例えば、現在の「鄙」を考えたとき、そこには自然がすぐ近くにあり、それは素材としての自然にも恵まれているということです。一方で現在ではプラスチックも身近な素材のひとつですが、プラスチックは使い込んで愛着を生むこともなく、古くなれば買い替えることになりがちです。それに対して自然の素材は、木でも、竹でも、陶器でも使っていると愛着が生まれ、美しいものになるでしょう。そういった、身近にあるもので作られる豊かさを、私たちは「島根のものづくり」のいろいろに込めて、お届けしていきます。

日常使いのものに、美しさ、心地よさを。

「つまらなくない」「田舎の洗練」といったことでは、かつての民藝運動が思い起こされます。この運動は、手仕事から生まれた日常使いの雑器に美を見出そうと、日本各地の焼き物、木工、紙、染織といったものの「名も無い職人」による美を発掘し、紹介することに努めてきました。今でも「民藝運動」の影響は強く、人気もあり、各地の職人たちや店、時には美術館などでも運動が続けられています。そして島根では、和紙や陶芸に色濃くその影響が残っていて、この運動の中心人物であった柳宗悦、河井寛次郎、バーナード・リーチらから直接指導を受けた職人も少なくありません。島根では特に東部の出雲地域にその足跡は多く見られますが、私たちが住む石見地域にも石見焼の窯のいくつかには残っていますし、間接的には、陶業に限らず多くの職人がその影響を受けています。

そして思うのですが、民藝運動で見出されたものたちは、それはそれで素晴らしいのですが、縁ができた時点で無名性が消えていき、日常使いの雑器から、ちょっと大切な自慢の器になる部分があるのではないでしょうか。一方で、限られた出会いの縁には恵まれず、無名のままでも美しいものはまだあるように思いますし、それは石見地方にも、出雲地方にも見つけられ、また新たに生み出すことも出来るでしょう。そこで群言堂では、この地にある良いものをさらに探していき、時には職人の皆さんと相談して共に作りながら、さまざまな良いものを「島根のものづくり」を通して紹介していきます。

群言堂の思う良いものは、心地よい「暮らし」に馴染むという眼差しが、必ずあります。本来の使い方ではなくても、こう使うと楽しいのでは?と工夫する気持ちも持っていたいと思います。ですから「島根のものづくり」のシリーズでは、時にそういった提案をさせていただきながらの紹介もさせていただきますし、それが皆さまの暮らしの中で生きていったら、そんなに嬉しいことはありません。

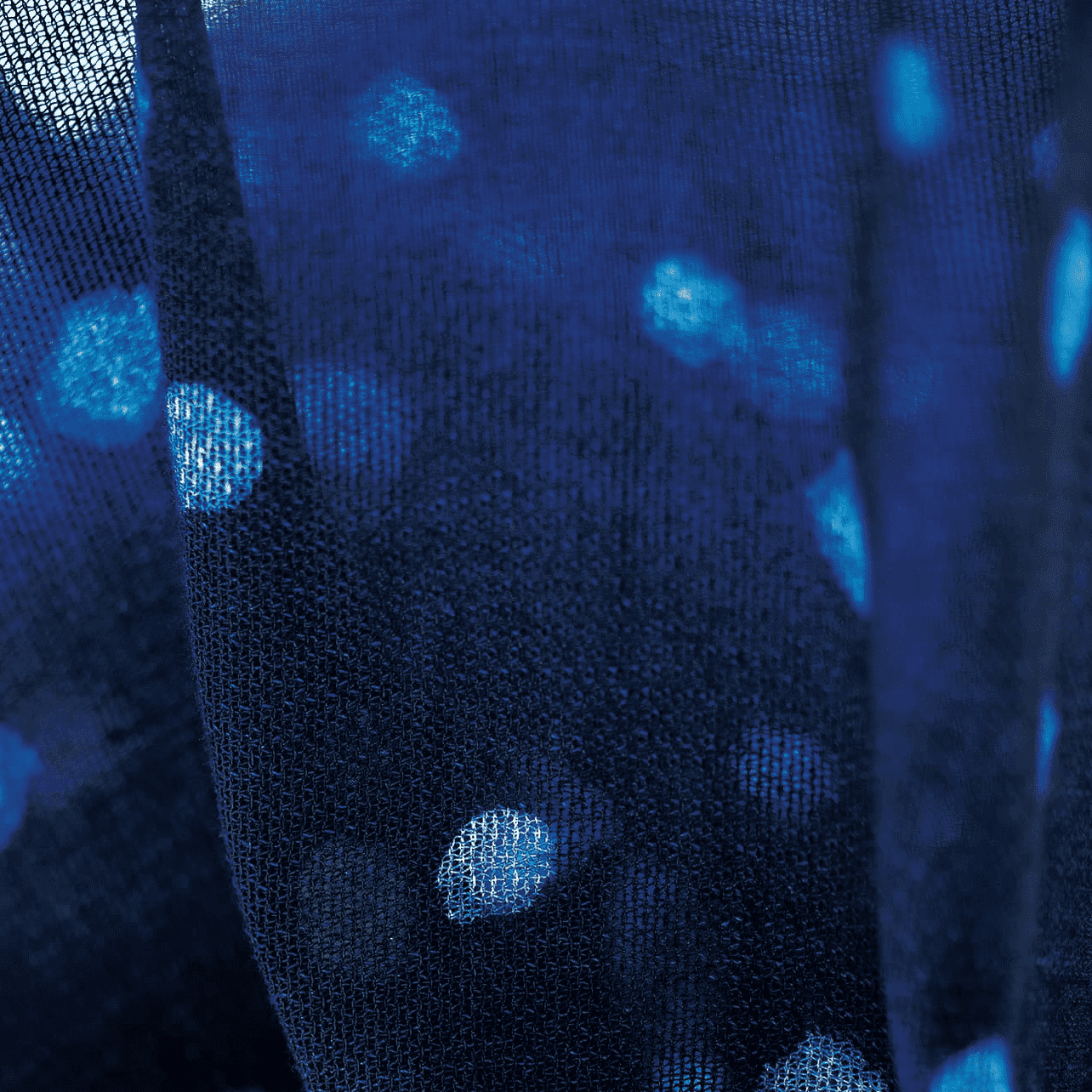

日本の服や布づくりに思うこと。

衣服と布に関しては、日本の繊維産業の状況はとても苦しく、2022年の海外生産品の割合(数量ベース)が98.5%となって生産拠点が減少し続けている今では、「島根のものづくり」でテーマとしている地元での生産は、難しいのが現実です。産業としての衰退は、決して技術や情熱の不足によるものでは無く、価格や効率といった面での競争力で生き抜くのが難しくなったからです。そしてそれは、美しさ、心地よさ、手作りの良さなどで、本来は後世に残していきたかったものが消えていくという状況につながっています。

群言堂では、そういった技術は一度失ってしまうと取り戻すことが難しくなりますし、出来るだけ残す努力をしていきたいと考え、企画は自社で行いながら、日本全国の産地や職人を訪ねながらの服や布作りを続けてきました。そしてこれからも日本の技術や情熱の強さにこだわり、作り手の思いが込められた新しい製品を生み続けるつもりです。

そうしたことから、「島根のものづくり」でご紹介するのは、「服」「布」を除いた「暮らし」の品々であり、「服」「布」については、別のシリーズとして提案させていただきます。